日々のリフレクション(仕事日記)

昨年度に参加したある学会で、教師のキャリアについて述べられている先生がおられました。その中で「私の教師における成長の要因は、人との出会いとリフレクションです」とお話をされていました。私は大いに共感しながら聞いていました。

数年前から教育界ではリフレクション(内省)の大切さや重要さが述べられているようになっているように思います。ドナルド・A・ショーンの「反省的実践家」やコルトハーヘンの「ALACTモデル」などリフレクションに関する知見も学ぶことができるようになっています。今回はそのリフレクションについて、そんなたいそうなものではないですが、個人的にやっていることを書かせていただきます。

大阪市立野田小学校 教頭 石元 周作

リフレクションの往還

すでに10年近く前ですが、日々のクラスのこと、気になる子のことなどを一日の終わりに振り返って書き、それを教育関係の仕事をされているある方に送り、それに対する返信をいただくという「リフレクションの往還」をやっていた時があります。たまたま勉強会で知り合い、相手の方のご厚意で約半年やらせていただいたのですが、その時の体験は私にとってかけがえのない貴重な学びとなりました。今振り返って整理すると以下のような学びがあったと思っています。

①子どものことをよく観察するようになる

②子どもの捉えが多面的になる

③俯瞰的に見ることができるようになる

④感情が安定する

①「子どものことをよく観察するようになる」については、一日のおわりに「リフレクションを書く」という目的があるために、さらにそれを読む方がいるとなると、よく見るようになるというか、見ざるをえません。本末転倒のような気もしますが、「何について、どのように書こうか」と考えるために、子どもの様子を観察します。「学級通信を毎日発行するためによく見る」というのと同じだと思います。

②「子どもの捉えが多面的になる」については、①のように観察をしていくとやはりいろいろな面が見えてきます。休み時間と授業時間の様子の違いや一見やる気がないように見えても、しばらく見守ると急に意欲的に動き出したり・・・。子どもの反応に即対応しないことの重要性や「この子は今、何を考えているのか」を考えるようになります。

また相手の方の返信によって子どもの見方が揺さぶられることが多々ありました。この自分の見方や考えが揺さぶられるためにやっているといっても過言ではないかもしれません。日常の中でどうしても気になる「あの子」の見方を変えた方がいいかも・・・を考え出すきっかけをたくさんいただきました。

③「俯瞰的に見ることができるようになる」は、クラスの様子、子どもの様子を、教室に設置されたカメラから見るように俯瞰的に見る力がついたと思っています。上田信行さん(同志社女子大学名誉教授)の著作で『プレイフルシンキング』という書籍の中に「メタに飛ぶ」とか「メタに飛べ」といった表現がありましたが、まさにそういう感じです。自分でも気にいっていて、自分が行き詰ったときには、心の中で「メタに飛べ!」と言っています。自分をその場からスーッと斜め上にいく感覚を磨くことは、面白く感じています。

④「感情が安定する」は、①、②、③すべてにつながっていますが、子どもをよく観察するようになると、自分が見えている事実に即反応することが減りました。一度考える癖がつきますので、自分がやっていることが「事実⇒解釈」となります。この解釈によって感情が起こってきます。「なぜ今しゃべっているんだ!」とか「そんな行動はおかしいだろう」といった主にマイナスの感情を少し安定させることができるようになったのではないかと思います。もちろんそんな簡単ではなく、失敗も多々ありますが・・・。

仕事日記

その時の体験があってから、日々リフレクションを書くようになりました。たとえ読んでいただける方がいなくても、日々メタな感覚を磨いていくことの必要性は感じていました。そんなときに出会ったのが、海保博之(2012)『仕事日記をつけよう』WAVE出版、という書籍でした。この書籍では以下の7点を「仕事日記の原則」として述べています。

①毎日書く

②仕事を始める前に書く

③最初のページに目標、理想を書く

④内容はなんでもいい

⑤PCでもノートでもOK

⑥こまめに読み直す

⑦絶対に他人に見せない

私の場合は、②は仕事から帰ってきて家で書いています。

③はやっていません。

あと意外に重要なのが⑥です。⑥によって「自分はまんざらでもない」と思うときも正直あります。「自分だけで悦に入っている」のではと思うときもありますが、これで救われることもあります。これもメタ認知力の向上につながるように思っています。リフレクションの型式もいろいろあると思いますが、私は内容もそんなに具体的ではなく、抽象的なものも多く、頭の中のものを吐き出している感じです。PCで書いていますが、ほんの2,3行の時もあれば、A4一枚分になるときもありますが、持続可能なかたちを自分でつくることが大切です。打ち上げ等で遅くなるときなどは無理をして書いていません。というか酔っていては書けません(笑)。

⑦の原則があるので、恥ずかしいのですが、ある日の私の仕事日記です。

---------

今日は、ミスをしてしまった。自分の頭の中がAさんの対応でいっぱいだったことはある。本当に凡ミスである。気を引きしめよう。今日は対応がたくさん。うまくいったとはいえないが、それなりに進んだ。〇年〇組の対応は急ぎすぎということはあるが、ベストがどうかわからない。ただ、かなりハードな動きだったが、冷静にできたことはよかった。感情に振り回されなかったことは、今までのリフレクションのおかげかもしれない。明日はBさんの対応、〇年〇組の対応に気をつけよう。自分の力量がためされているし、やはりもっと勉強しなければ対応できないとも感じる、やはり仕事は大変である。

---------

この内容はちょっと反省的な内容になっていますが、ポジティブな時ももちろんあります。わりとネガティブな内容になることも多いので、意識的にポジティブ(できたこと・うれしくなったこと、楽しかったこと)に振り返ろうと思っています。

1年分を振り返って

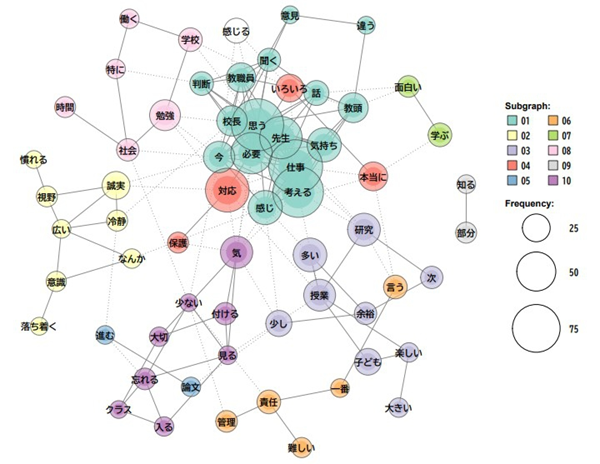

昨年度、1年間分(もちろん毎日ではありません)のリフレクションを整理してみようと思い、昨年度書いたものをKHCoderというテキストマイニング・ツールで分析してみました。図1は、その分析によって出した共起ネットワーク図です。抽出頻度が多いものほど円が大きくなり、濃い線で結ばれているものほど関連性が高くなります。この図から、自分の仕事については「考える」ことや「気持ち」がどうなのかを重要視しており、保護者対応を含めていろいろな「対応」の「必要」性を感じている。また「誠実」な「対応」や「冷静」な判断、「広い」「視野」など自分が求めているということになるのかと思います。

参考資料

- 『省察的実践とは何かープロフェッショナルの行為と思考―』ドナルド・A・ショーン、柳沢晶一・三輪建二 監訳(2007)鳳書房

- 『教師教育学 理論と実践をつなぐリアリスティック・アプローチ』F.コルトハーヘン,武田信子 監訳(2012)学文社

- 『プレイフル・シンキング』上田信行(2013)宣伝会議

- 『仕事日記をつけよう』海保博之(2012)WAVE出版

石元 周作(いしもと しゅうさく)

大阪市立野田小学校 教頭

ファシリテーションを生かした学級づくりと社会科教育に力を入れて実践してきました。

最近は、書籍からの学びをどう生かせるかや組織開発に興味があります。

統一性がない感じですが、子どもの成長のために日々精進したいと考えています。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望