給食名人になろう! 【食とマナー】[小2・生活科]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイディア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子ども達の興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第八十六回目の単元は「給食名人になろう!」です。

「給食名人になろう!」という目的意識を持たせる

栄養教諭が「給食名人になろう!」と学習のめあてを黒板に書くと、

「名人って……?」

「給食の名人……?」

「何の名人……?」

と、不思議そうな声が聞こえてきました。

「じゃ、皆で名人って何か考えてみよう!」

と問いかけると、

「一番すごいこと!」

「自慢できること!」

「かっこいいこと!」

「皆がすごいなぁと思ってくれること!」

「得意なこと!」

と発言が膨らんでいきました。そんな時、ある子が名人を説明するために、

「私は、ピアノ名人だよ」

と発言しました。それがきっかけとなり、「バレエ名人」「計算名人」「習字名人」等、色々な名人が出始めました。そして、

「○○さんは虫取り名人」

と、クラスメイトの名人探しに発展し、学級担任は「国語名人」、栄養教諭は「お料理名人」ということになり、たくさんの名人が現れました。

このようにして、子どもたちは「名人とは何か」を考えながら、お互いに“名人”を説明する話し合いをどんどん深めていきました。具体的に誰かを「〇〇名人」と表現することで、名人という意味を明確にしていったのです。そこで、最初の板書「給食名人になろう!」の意味を理解できたか、確認しました。そして、新学期が始まってからの給食時間の様子を振りかえるようにと投げかけました。

すると、「給食名人」の意味と、新学期の慌ただしい給食時間という二つのポイントが子どもたちの意識に合致したらしく、自然と「給食時間をより良いものにしたい」という思いが生まれ、課題解決に向かって取り組むことになりました。子どもたちが、「給食名人になろう!」「なりたい!」という目的意識をはっきりと持つことができた瞬間だと考えられます。

給食時間の再現“給食ごっこ遊び”をしよう!

と声をかけました。すると、子どもたちからは、

「へぇー、そんなことできるの?」

「まだ、給食時間じゃないよ!」

「小さい子みたい!」

という反応が返ってきました。

「あなたたちは2年生です。幼稚園や保育園の頃とは違うよね。“給食ごっこ遊び”をしながら、良い所・不思議に思う所・これはいけないなと思う所を見つけてほしいなぁ」

と投げかけました。子どもたちは、

「やりたい!」

「見つけられるよ!」

と、“給食ごっこ遊び”に意欲的な返事が返ってきました。

“給食ごっこ遊び”のコミュニケーションから学びを深める

「当番役」と「待っている役」に分かれ、給食ごっこ遊びスタート!

学級を給食当番役と給食準備を待っている役との二つに分け、給食ごっこが始まりました。前述したように、ルールをはっきり理解していない中での給食ごっこ遊びです。緊張の中、給食時間の再現が始まりました。まず、給食当番が白衣を身に着ける所からスタート。教室は、まるで給食時間の再現ビデオが早送りされているかのような様子です。そこで、

「あれ! いつもと違うね。いつもみたいでいいよ!」

と声をかけると、この一言で子どもたちの緊張が緩み、

「あれっ! ちょっと待って!」

「へぇ! 何か違うと思う!」

と、子どもが立ち止まる場面が生まれました。

「お盆を入れたかごを横に倒して台に置く方がお盆を取り出しやすいよ」

「かごをそのまま立てておいても、お盆を取り出せるよ」

「かごを横に倒して置く方がお盆を出しやすい」

「かごを横にする方が、お盆がガタガタならない」

等々、身振り手振りをつけて、課題解決に向かって話し合いが始まりました。

また、セルフサービス形式で配膳している作業を観察していると、

「ごはんやおかずの置く位置が違っているよ」

「決まった場所があったよ」

「このままでもいいと思う、配膳の時に置き直しをするとこぼして大変だよ」

「席に座ってから置き直しをしよう」

「正しい位置に置いた方が食べやすいよ」

と、主食・主菜・副菜・汁物・牛乳の並べ方と、お盆に正しく食器を並べることを意識した話し合いがされました。

さらに、食器の片付けをしていると、

「スプーンの方向がバラバラになっているよ」

「向きをそろえた方がいいよ」

「どっちでもいいと思うよ。すぐに洗うから……」

という二者の意見を子どもたちは考え始めました。そこで、ある子が

「スプーンも食器もきれいに返ってきたら、給食室で調理員さんは気持ちがいいと思う」

「“ごちそうさま”って感じがして、うれしいと思う」

と調理員さんの気持ちになって意見を出しました。すると、子どもたちはこの意見に納得したのか、スプーンは向きをそろえて返すことに全員賛成! 以前から子どもたちはスプーンの向きをそろえて返却することを意識していたのですが、話し合いを通してさらにその理由が解明されました。

このように“給食ごっこ遊び”の活動を通して、給食時間の様子をどの子も同じ空間の中で、じっくりと観察することができました。最初は、給食の配膳側(給食当番)ばかりに目を向けていた子どもたちでしたが、ある子が

「待っている側も見て!」

と、視点の転換の声を上げ、待つ側にも目を向けることになり話し合いが広がっていきました。

また、調理員さんにも授業に参加していただき、白衣・帽子・マスク等の正しい服装の整え方を見せてもらいました。子どもたちは帽子の中に髪の毛がすっぽりと入り込んでいる様子に興味を持ち、その意味を追及していきました。

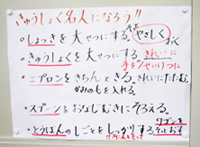

給食名人になるための標語を教室に掲示

「給食名人」の標語を掲示

学級の標語として掲示したものは次の通りです。

しょっきを大せつにする。そっとやさしくおく

きゅうしょくを大せつにする。きれいに手をせいけつに

エプロンをきちんときる。きれいにたたむ。かみの毛をいれる。

スプーンをおなじむきにそろえる。

とうばんのしごとをしっかりする。せきにんをもって

ワゴンをそっとおす。

授業の展開例

- 「おいしい給食ができあがるまで」について調べてみましょう。色々な働く人への感謝の心が育まれていきます。

- お家の食事の準備・片付け・配膳の様子を観察させることで、子どもたちができるお手伝いについて考えてみましょう。

神山 求実(かみやま くみ)

和歌山大学教育学部附属小学校 栄養教諭

本校の先生方は食育に関心を持った方々が多く、協力的に取り組んでくれています。やはり、日頃からの先生方とのコミュニケーションが大切だと感じています。

また、現在、“人とのかかわりの中で意欲的に取り組む食育”をテーマとして日々奮闘中です。子どもたちが主体的になり、課題解決していくような“食の学びの場”となることを願って授業づくりをしています。

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望