学校給食とICTで地域をつなぐ昆布ロード交流学習の実践 ―利尻昆布ともずくを通じた北海道・沖縄の食育交流―(2) 【食と文化・風土】[小学校5・6年生]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイデア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子どもたちの興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第223回目の単元は「学校給食とICTで地域をつなぐ昆布ロード交流学習の実践(2)」です。利尻昆布の提供や地産地消献立、だしの体験、もずく丼の紹介など、海を越えた食育交流の実践を紹介します。

授業情報

テーマ:食と文化・風土

教科:総合・英語・家庭

学年:小学5・6年生

給食を通して互いの地域への関心を高める

③地産地消献立の実施(利尻小)

地産地消献立(利尻小)

利尻小では、11月24日「和食の日」に、利尻産の食材を使用した献立を実施しました。利尻海藻うどんには、利尻昆布でとっただしだけでなく、利尻産のわかめを使用しました。個包装のとろろ昆布を自分で加えて、からめながら食べる献立とし、昆布やわかめのうま味を感じてもらいました。

また、利尻産のホッケを使用したすり身揚げも提供しました。当日は、だしや地産地消の良さについてまとめたリーフレットを配付しました。(エ)

※(エ)は参考資料「授業実践概要」表中の(エ)に対応します。

利尻昆布の提供(利尻小から渡嘉敷小へ)

ここでは昆布を通じて行った、給食・家庭科での2校の交流についてまとめます。(オ)

①沖縄に北海道から利尻昆布が届く

水で戻した利尻昆布(渡嘉敷小)

小野栄養教諭の提案により、利尻漁協から利尻昆布を教材として渡嘉敷小に提供できることになりました。12月中旬、渡嘉敷小に利尻昆布が届くと、子どもたちからは歓声が上がっていました。

長い昆布に驚いた様子で、触ったり、香りをかいだり、かじってみたりと、五感を使って初めての利尻昆布を楽しんでいました。

同封されていた利尻小の子どもたちからの手紙を読むことで、翌月の交流授業のことを知り、今後の取組への見通しを立てることができました。

利尻小から届いた利尻昆布の箱や実物は、ランチルームの食育コーナーに展示しました。

②利尻昆布のだしを学校給食、調理実習で味わう体験

家庭科(渡嘉敷小)

1月31日の交流授業の翌日に、渡嘉敷小では、利尻昆布を使ったお吸い物を給食で提供しました。

交流授業で小野栄養教諭から説明を受けた昆布だしのとり方を再現して作っただしは味わい深く、子どもたちをはじめ職員も、学校給食で初めて味わう利尻昆布のだしに舌鼓を打ち、そのうまみに驚いていました。5年生は後日行う家庭科の調理実習で、利尻昆布でだしをとることへの意欲を高めていました。

5年生の家庭科「みそ汁を作って食べよう」では、さまざまな材料からだしをとることについて学びます。そこで調理実習では、だしの材料として利尻昆布を取り上げ、交流授業での学びを確かめました。

みそ汁に昆布だしを使うことでうまみや風味が増すことを調理体験を通して知り、昆布への関心がいっそう高まっていました。

6年生は、家庭科「献立を工夫して」の単元で、琉球王国時代から伝わる昆布の伝統料理「クーブイリチー」を調理しました。クーブイリチーを作ることで、昆布が古くから大切に食べられていたこと、江戸時代には北海道から沖縄に昆布が流通していたことも理解することができました。(カ)

それぞれのもずく丼

渡嘉敷小で人気があるもずく料理を利尻小に紹介するため、渡嘉敷小5・6年生を対象に、もずくを使った給食のアンケートを実施しました。

ChromebookのJambord を活用して、子どもたちにおすすめのもずく料理を書き出してもらうと、一番人気があったのは「もずく丼」でした。

もずくは沖縄で採れる海藻であり、もずく丼も地元では馴染み深い料理ですが、初めて食べる人にとってはハードルが高く感じられる料理でもあります。

そこで、利尻小の子どもたちにもおいしく食べてもらうための工夫として、もずく丼のおいしさを表現した掲示物や、もずく丼ができるまでの動画、メッセージビデオを作成して利尻小へ届けました。

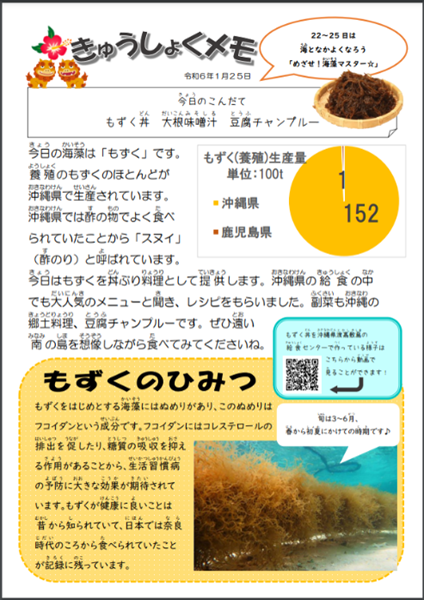

交流授業の前日に、利尻小では「もずく丼・豆腐チャンプルー」の給食を実施しました。初めて提供する料理について知るため、渡嘉敷小から送ってもらった動画「モズク丼ができるまで」のQRコードを、「きゅうしょくメモ」に載せ、動画を見られるようにしました。

モズク酢が苦手な子どもが「もずく丼なら食べられる」と話したり、食の細い子どもがおかわりしたりするなど好評でした。

提供日の前日には、子どもたちに「もずく丼ができるまで」の動画と、渡嘉敷小の子どもがおいしそうにもずく丼を食べているメッセージビデオを見せました。

それにより、もずく丼への期待が高まり、食べたことのない料理への消極的な気持ちを軽減できたと考えられます。(キ)

全国学校給食週間での海藻マスターの取組

「きゅうしょくメモ」を配布

利尻小では、1月22~25日の期間に「海となかよくなろう めざせ!海藻マスター☆」の取り組みを行いました。

昆布・わかめ・海苔・もずくを使用した料理や、それぞれの海藻の名産地の郷土料理を献立として提供したほか、おたより「きゅうしょくメモ」で海藻の栄養や旬、どのように生産されているかなどをまとめ、各学級に配付しました。

あわせて、海藻クイズも配付しました。

クイズは初級と上級の2つのレベルに分け、Googleフォームまたはプリントでも答えられるように、プリントにQRコードを付けました。

全問正解者には海藻マスター認定証を作成して、手渡しました。

クイズだけではなく、海藻を使った献立の中で気に入った料理や、自分の好きな海藻についてアンケートを行い、結果を知らせました。(ク)

授業者

小野文雅/北海道利尻富士町立利尻小学校

小野彩加/栄養教諭 北海道利尻富士町立利尻小学校

義元得史/沖縄県渡嘉敷小中学校

玉城恵子/栄養教諭 沖縄県渡嘉敷小中学校

藤本勇二/武庫川女子大学

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望