【3.11から何を学び、伝えるのか 被災地の現状と課題】セミナーリポート

6月7日に開催された「New Education Expo 2014 in 東京」において、東日本大震災により被災した教師たちが震災の体験と未来の教育について語る特別セミナーが行われた。学校現場を突如襲った未曾有の災害に、教師はどう対処し、どう復興を進めたか。子どもたちをどう支え、何を伝えたか。本コーナーの執筆者でもある南三陸町立歌津中学校 元校長の阿部友昭氏、郡山市立大島小学校 教諭の小野浩司氏ら体験者が、生々しいエピソードと共に、3.11と教育を熱く語った。

【特別セミナー】3.11から何を学び、伝えるのか 被災地の現状と課題

【コーディネーター】南三陸町立歌津中学校 元校長……阿部友昭 氏

気仙沼市立唐桑中学校 教頭……阿部一彦 氏

郡山市立大島小学校……小野浩司 氏

仙台市教育局 学校教育部

学びの連携推進室 主幹……佐藤淳一 氏

目に見えない放射線の恐ろしさに、苦しむ福島の人々

南三陸町立歌津中学校 元校長 阿部友昭 氏

セミナーは、コーディネーターを務める南三陸町立歌津中学校 元校長の阿部友昭氏の呼びかけで、黙祷から始まった。

まず登壇したのは、勤務校の郡山市立大島小学校で被災した、小野浩司教諭。同校は震災では直接大きな被害を受けず、児童全員が無事だったが、原発事故の影響で過酷な状況に追い込まれていったという。

震災の翌年度、私は教務として児童の転校手続きを担当することになりました。多くの子どもが転校で去っていきました。家族皆で福島を去る一家もあれば、仕事の関係で父親だけが残り、母と子だけが避難するケースもありました。「本当は転校したくない」と涙を見せる子もいました。転出だけでなく、転入生も多数いました。原発に近い小学校から、郡山へ避難してきたのです。目に見えない放射線と戦う日々が始まりました。

郡山市立大島小学校 小野浩司 氏

線量計で毎日放射線を測定し、子どもたちにガラスバッチを配って、線量を測定しました。夏でも窓を開けられないので、よしずをかけたり、扇風機を買ってきたりと、暑さに耐える工夫をしました。室内遊び用に、オセロやトランプといった遊び道具も買い入れました。理科での草花栽培も屋外ではできないので、屋内でジャガイモやホウセンカを栽培しましたが、なかなか育たなくて苦労しました。

給食は、昨年から全日再開しました。毎日線量をチェックしています。でも、牛乳もご飯も福島県産のため、「食べさせたくない」という保護者もいます。

家族や知人から心ない言葉を浴びせられたという話も何度も聞きました。県外に避難したくても避 難できない人が大勢います。子どもを避難させてあげることができず、苦しむ母親もいます。もう安全だ、もう安心だとニュースは連呼しますが、何を信じてよ いかわかりません。「結局あきらめるしかないの?」という声も聞きます。

甲状腺がんの子どもが、県内で50人います。多いのか少ないのか。私の知っている子も、その一人です。個人的には、漫画『美味しんぼ』の一件も、風評被害だけで片付けてよいのかどうかと悩んでいます。

しかし、嬉しいこともたくさんありました。避難所で暮らす子どもたち に勉強を教えてくれる学習ボランティアをはじめ、たくさんの方々が手助けに来てくれました。理科の教材で使うドングリを送ってきて下さった先生もいまし た。今まで目に見えなかった、人と人とのつながりが、見えるようになりました。

すべての答えは、子どもたちにある

気仙沼市立唐桑中学校 教頭 阿部一彦 氏

震災直後、ある女川町職員の方は、私の手を握りながらこう言いました。「山の上の学校から、子どもたちの声が降ってくる。これが、おれら大人の生きる源だよ。先生、子どもたちをお願いします。そしたらなんとかなるよね」と。運命的な言葉でした。停電した校舎で、ロウソクの灯りを頼りに、教師同士話し合いました。「子どもがいて、教師もいる。なら学校はできるべ」「どうせなら、新しい学校を作ってみっぺ」。

これを機に、町内小中学校で以下のことを決めました。まず、すべての学校行事を実施すること。 防災マニュアルを作成し、津波を想定した避難訓練を実施すること。そして同年11月に公開授業を行うことも決めました。「震災を言い訳にしない教育活動を しよう」が合言葉でした。単なる再生ではなく、新たな教育活動を生み出していこうと考えたのです。それが「創造的復興教育」でした。

国語科の佐藤敏郎先生と協力して、こんな授業もしました。女川一中を 卒業した女子生徒が書いた絵を見て、俳句を作ったのです。その絵は、瓦礫の山を前に、5人の子どもたちが手をつないでこちらに背を向けて立っている絵でし た。「この子どもたちはどんな顔をしているのだろう?」と佐藤先生が水を向けると、生徒たちは次々と俳句を作り出しました。

「夢だけは壊せなかった大震災」

「ありがとう今度は私が頑張るね」

「幸せと感じなかったあの頃は」

この絵と俳句は、国際宇宙ステーションに届けられました。

実は、震災直後、子どもの心のケアのために、震災のことは授業で触れないようにしようと決めていたのです。でも違っていました。子どもたちは、震災を乗り越えようとしていたのです。ならば、教師に何ができるか、何をすべきかを考えました。

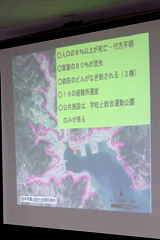

そこで、地震津波対策を考える授業をすることにしました。最初に、生徒に新聞や雑誌で震災に関する資料を渡しました。「つらければ、見なくてもいい」と断ったのですが、それを読んだ子どもたちが言いました。「先生、この記事、間違っている」。そして、「このままでは大変だ。誤った新聞や雑誌が残り、当事者である私たちの記憶は消えていく。このままでは、また津波が来たら、同じ悲劇が繰り返されてしまう」と、子どもたちは危機感を募らせました。

そこから、私たちにできる対策案を考えることになりました。まず、「高台に避難できる町づく り」「記録に残す(石碑と書籍)」という案が出ました。しかし、ある生徒が指摘しました。「でも、先生。逃げろって言っても、逃げない人がいる。どうすれ ばいい?」と。その子のおじいさんは区長で、逃げない人を助けに行って流されたのです。

そのとき、私は泣きながら謝りました。「私がちゃんと教えなかったか らだ。ごめんな。私が殺してしまったのだ」。私は牡鹿半島の生まれなので、今回の震災で、友人も親戚も、そして教え子も亡くしました。ちゃんと教えてこな かった自分の責任です。すると、「絆を深める」という言葉が、子どもから出てきたのです。普段から声を掛け合い、交流し合い、絆を作っておけば、災害のと きも助け合える。逃げようって言えば、一緒に逃げられるのではないか。

いつしか、「1000年後の命のために」が合言葉になりました。 1000年後の命を救うために現在、「命を守る教科書づくり」に取り組んでいます。これは、津波だけでなく、台風や水害、交通事故から身を守る方法を、子 どもでもわかるようにまとめたもの。女川町の人々だけでなく、世界の子どもたちに、命を守る方法を届けるためです。

震災後、私は様々な活動をしてきましたが、すべての答えは子どもの中にありました。子どもたちと向き合い、心の声に耳を傾けることこそ最も大事。改めてその真理に、気づかされました。

子どもたちに誇りを取り戻すために

仙台市教育局 学校教育部 学びの連携推進室 主幹 佐藤淳一 氏

避難所を回り、山中を歩き回り、生徒一人ひとりの安否を確認して回りました。地域が壊滅した中「皆、生きていてほしい」ただそれだけをひたすら願うだけでした。そして、奇跡が起きました。3月19日、生徒全員の無事が確認されたのです。

でも、その夜は眠れませんでした。家や親を失ったあの子たちを、学校教育がどうやって支えられるのか。無力感に襲われました。翌朝、避難所に「全員無事確認」と張り紙をしました。そのとき、拍手が起きました。すべてを失った被災者の方々が、明日さえ知れぬ状況で、子どもたちの生還に拍手を送ってくれたのです。このときの感動は一生忘れません。子どもがいれば未来はある。学校が子どもを支えなければいけないと、私たちは動き出しました。

他校に間借りする形で雄勝中学校を再開しました。生徒や親には、「身一つで学校に来てください」と伝えました。しかし、この頃はまだ支援物資も届かず、教職員たちだけで、何とかするしかありません。苦労して、生徒全員分の上履きを揃えました。新たな校訓を、「たくましく生きよ。」に定めました。それを受けて、入学式で新入生がこう言ってくれました。「泣いて生きるのではなく、仲間と共に強く生きていく」と。その新入生も、親を亡くしていました。このとき、「自分のすべてをこの子たちに注ごう」と、私は決意を新たにしました。

簡易給食が始まりました。ところが、牛乳とコッペパン1個のみ。激怒しました。周りのスーパーは営業再開しているというのに、現代の日本で、子どもたちにたったこれだけしか食べさせてやれないのか! と、もちろん教育委員会にも訴えました。食事まで子どもたちに我慢を強いるのが、許せなかったのです。

他校の生徒たちが交流会を開いて、素敵な合唱を聞かせてくれました。しかし、本校の生徒は、校歌を歌ってお礼することしかできません。「山青く 海をめぐらし 美しきわがふるさとよ 若人の学舎ここに」と一生懸命歌うのですが、もうそんな故郷はないのです。校舎もありません。他校の生徒からは、かわいそうな目で見られました。本校の生徒は制服もないのです。でも、制服が欲しいとは言わず我慢していました。

そんな子どもたちが不憫で仕方がありませんでした。そこで、子どもたちに「誇り」を取り戻そう! と強く思ったのです。

二つ柱を立てました。一つは、学力。家や親を失った子どもたちが今後生きていくには、学力が必須と考えたからです。そしてもう一つの柱が、復興輪太鼓でした。古タイヤに荷造りテープを貼って、太鼓を作り、全員で練習を始めました。太鼓で地域を元気にしたい、自分たちは元気だよと皆に伝えたかったのです。生徒全員、太鼓にのめり込んでいきました。悲しみや苦しみや怒りや感謝の気持ちを、太鼓に込めて叩きました。

修学旅行にも、絶対行かせてやりたいと思いました。そんなとき、復元された東京駅の屋根に、雄勝石が使われていることを小耳に挟み、「これだ!」とひらめいて東京駅長に掛け合いました。駅長さんは快く、東京駅で復興太鼓を演奏することと、東京駅までの往復の電車代を支援してくれました。その様子は海外にも伝えられ、私たちはドイツにも招かれました。

復興太鼓がこれほど多くの人々の心を打ったのは、「かわいそうだ」という同情だけではなく、「明日に向かって、健気に、真っ直ぐ生きる子どもたちの姿」が、胸に響いたからではないでしょうか。だからたくさんの人たちが、私たちを助けてくれたのだと思っています。

今、私たちにできること

Q:被災地以外の教師に、今何ができると思いますか?

Q:震災後、防災教育の重要性が叫ばれていますが、その多くは防災マニュアル教育になってしまっています。でも、被災地の先生方に話を聞くと、マニュアルは役に立たないと言います。防災教育はどうあるべきでしょうか?

阿部一彦 氏:「防災教育=町作り」だと思います。命をつなぐ、命を守る町をどう作るか、コミュニティをどう作るか。私たち住民は、縄文時代から代々そうやって町を作ってきたはずなのに、私は今回の災害までにそれを子どもたちに伝えることができていませんでした。

小野浩司 氏:今回の震災で「想定外」という言葉をよく聞きました。「想定外」の事態にどう備え、どう乗り越えていけばよいのか。皆で話し合い、皆が納得できる形にする難しさを感じています。

阿部友昭 氏:教師は、「子どもの命を私が守る」、なんてかっこいいことを言わなくていいと思うのです。教師が死んだら、子どもを守れません。まずは自分の命を守ること。子どもも同じです。まずは自分の命を守らないと、友だちも、爺ちゃん、婆ちゃんも助けられない。自分の命は自分で守れ。そのために考えて行動しなさい。「津波てんでんこ」(※津波が来たら、各自バラバラに高台へ逃げることを促す標語)の精神が大事だと思います。そして「命・心・夢」――人の命、豊かな心、将来の夢を大切にできるようにすることだと思います。さらに、「天災は忘れた頃にやって来る!」「人災は人の心がけと行動しだい!」です。過去の過ちを二度と繰り返さないよう後世に伝え、行動していくことだと思います。

写真:言美 歩/取材・文:長井 寛

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

教育つれづれ日誌

教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望