意外と知らない"学習マネジメントシステム"(第2回) 教育データの標準化

第1回では、オンライン授業やGIGAスクール構想、学力テストのCBT化等によって、初等中等教育(小中学校、高等学校)段階においても注目され始めた「学習マネジメントシステム」の機能や期待されている役割について紹介しました。第2回では、他のシステムと連携する仕組みについて紹介します。

教育データの標準化

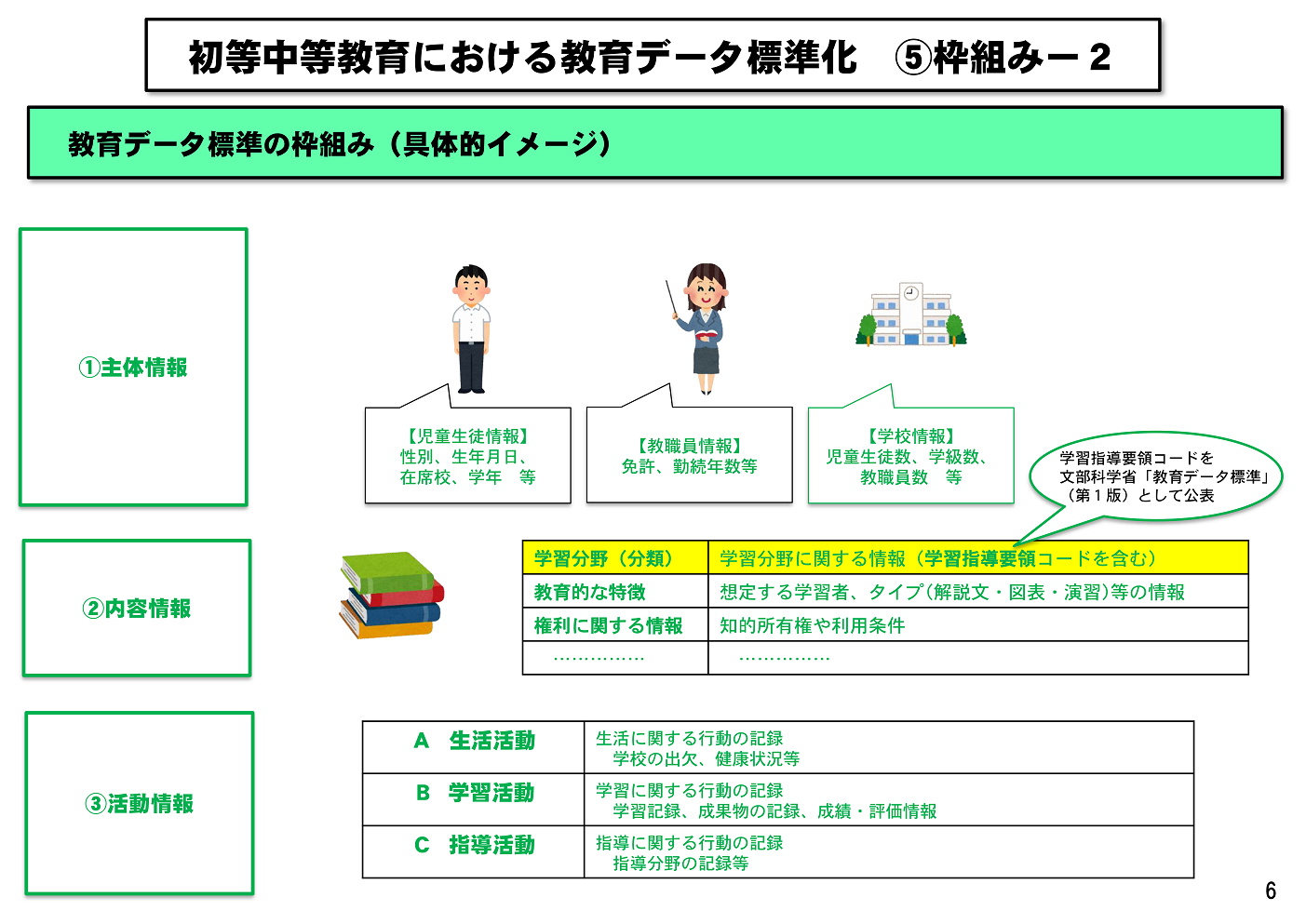

文部科学省は、「GIGAスクール構想により、1人1台端末の整備が進む中、データの種類や単位がサービス提供者や使用者ごとに異なるのではなく、相互に交換、蓄積、分析が可能となるように収集するデータの意味を揃えることが必要不可欠」として、「①データ内容の規格及び②技術的な規格を揃えること(データの標準化)」を進めています。

2020年10月16日にはその第1歩として、学習指導要領コードを公表しました。これにより、各社のデジタル教科書や教材コンテンツの間で学習分野の情報をやり取りできるようになり、教育データの活用が進むことが期待されています。学習マネジメントシステムは、このようなやり取りの出入り口(ポータル)・ハブの役割を担います。

総務省も2020年3月に、「スマートスクール・プラットフォーム(教職員や児童生徒が利用するシステムを対象とし、標準化された連携機能により相互連携を実現するシステム群)技術仕様」を公開しています。

学習マネジメントシステムと標準化

学習マネジメントシステムは、第1回で紹介したようのように、将来はオンライン学習システム(CBTシステム)、学籍管理システムと連携して動作する一方、デジタル教科書や学習教材などのコンテンツも扱えるようにする必要があります。また、複数の教材コンテンツの学習記録(スタディ・ログ)を集積し、教員などの指導者が学生・生徒・児童などの学習者、さらにはその保護者などがまとめて学習状況を把握できるようにすることも求められています。

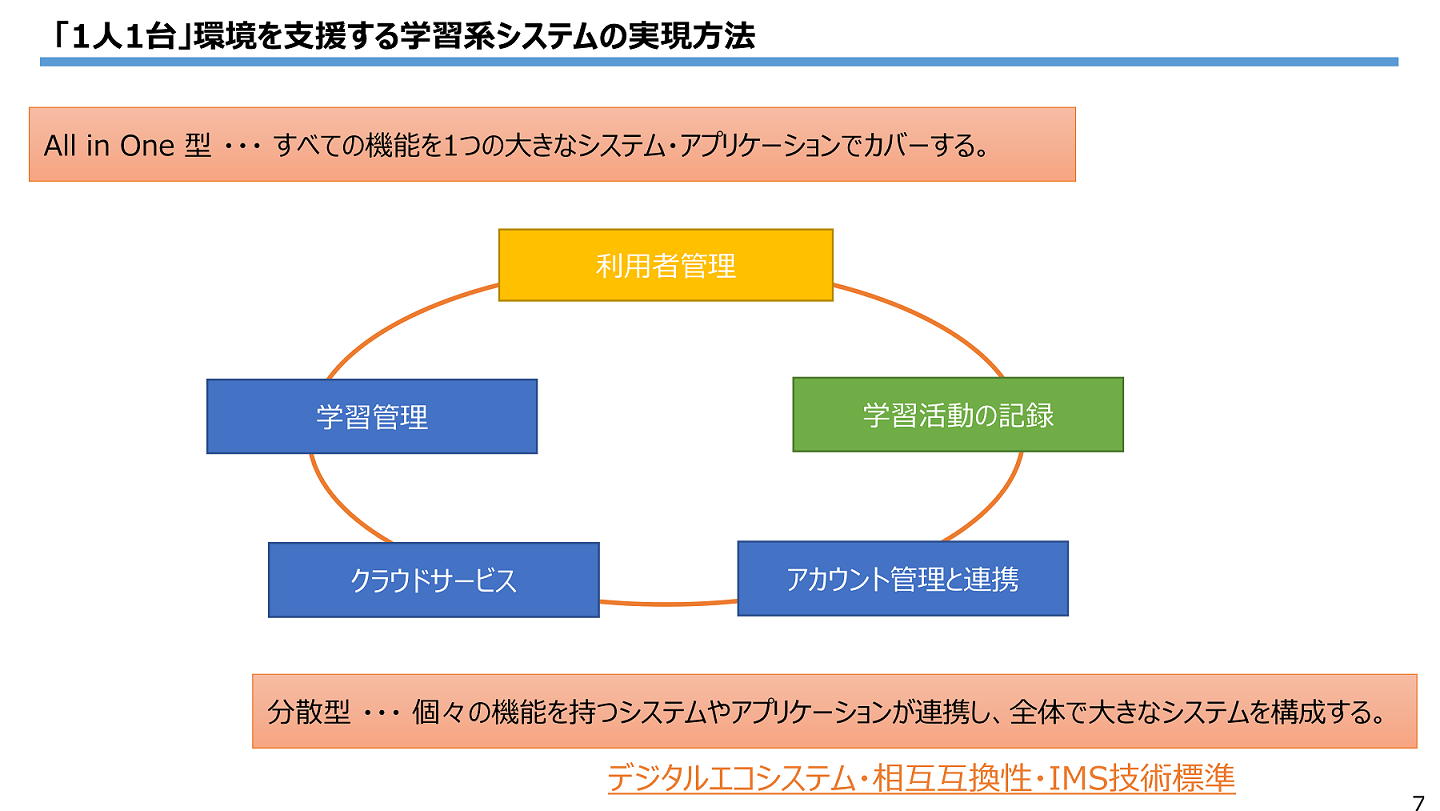

このとき、学習マネジメントシステムと連携するシステムや、学習マネジメントシステム上で扱われる教材コンテンツやテストが、同じベンダー(開発業者)から提供されていれば問題ないのですが、異なるベンダーで開発、提供されている場合、通信方法や通信により扱われるデータの仕様・形式が異なり、うまく連携できません。ここで重要になるのが、「標準化」です。一般的に、「標準(Standard)」とは相互運用のための統一的なガイドラインを指し、「標準化」は、標準を策定するための会議体を設け、そこでの合意によってガイドライン(標準)を策定する、といった過程のことを言います。

通信やデータが「標準化」されていないと、個々のベンダー間で、通信仕様やデータ仕様統一の取り決めを行い、連携を個々に実現しなければなりません。これは大変に非効率であり、現実的とは言えません。

そのため、学習マネジメントシステムの導入が進んでいる北米では、学習マネジメントシステムが他のシステムと連携するための通信やデータ仕様を標準化する団体が多く存在し、「標準」の策定とその活用が進んでいます。「標準」を策定するための議論の場を提供し、策定された標準を公開して普及・推進に務める標準化団体の代表例に、IMS Globalがあります。

IMS技術標準による学習環境の統合

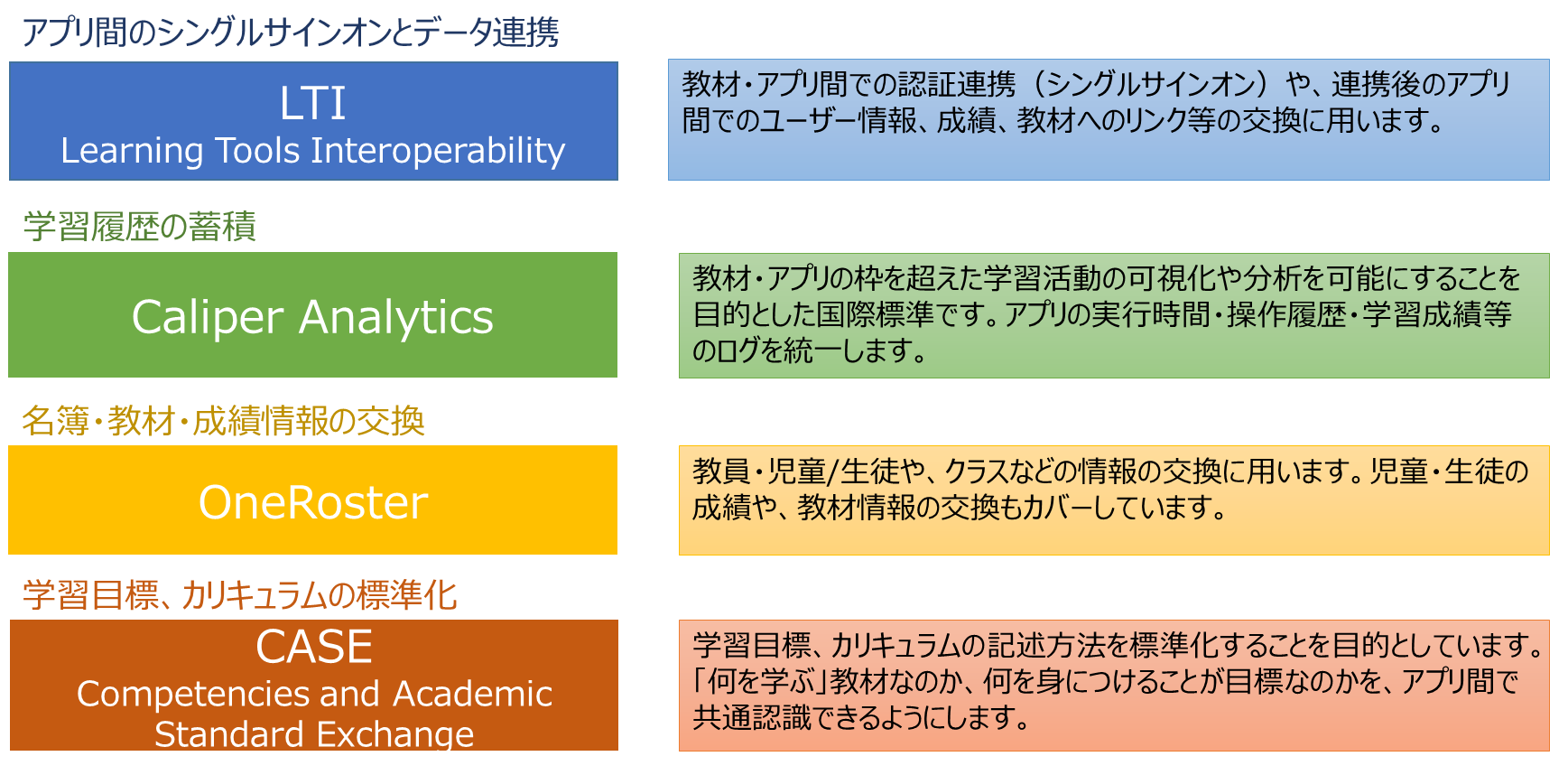

IMS Globalでは、用途に応じて25種以上の技術標準を策定、公開しています。そのうち、学習マネジメントシステムと関係の深い技術標準には以下のようなものがあります。

学習マネジメントシステムとそこで利用する教材アプリケーションとの連携にはLTIが、スタディ・ログの蓄積にはCaliper(キャリパー)が、校務・学籍管理システムとの名簿や成績情報の交換にはOneRoster(ワンロースター)が使われます。さらに、「何を学ぶ」教材なのか、「何を学んだときの」ログなのかをCASEで記述することで、目的に応じた教材を提示したり、ログへの意味付けができるようになります。

上記以外にも、テスト問題を共通化し、異なるシステムでも利用可能にすることを目的としたQTI (Question and Test Interoperability) 、デジタル教科書などの学習教材(テキストや教科書)の相互運用を目的としたCommon Cartridgeなど、複数の技術標準を組み合わせ、統合的な学習環境(デジタル・ラーニング・エコシステム)を構築することを目指すのがIMS技術標準の特徴です。

学習マネジメントシステムからデジタル・ラーニング・エコシステムへ(まとめ)

ここまで述べてきましたように、ICTを活用した多様な学習が行われるようになった時、その中心に位置づけられるのが学習マネジメントシステムです。異なるベンダーが提供する製品の得意とする分野を組み合わせて、理想のICT学習環境を実現することを指向するとき、製品の相互運用性を確保するのが技術標準です。

北米を中心とした学習マネジメントシステムの多くはIMS Globalの標準を採用し、ベンダーの枠を超えたシステム連携やデータ交換を実現しています。国内においても、IMS Globalの技術標準の普及・推進を目的とした日本IMS協会が設立され、IMS技術標準によるシステムやアプリケーションの相互運用を軸としたシステムやアプリケーションの開発・構築を推進しています。

IMS技術標準の一部を公式にサポートしている国産製品例

構成・文:内田洋行 ICTリサーチ&デベロップメントディビジョン プロダクト企画部 / 日本IMS協会 事務局長 藤原 茂雄

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望