突撃体験リポート!子どもに最適な英語スクールを求めて!!

子どもの英語教育が注目を浴びている。子どもの習い事ランキングでも、英語スクールはスイミングと首位を争う盛況ぶり。どうせ通わせるなら数あるスクールの中から最適なスクールを選びたい。...というわけで「今どきの小学生」でおなじみの寺田薫が子連れ突撃体験リポート!

|

「外国人教師」「立地のよさ」「低価格」「少人数」……競争激しい英語スクール業界は個性の差別化にも力を入れている。数ある英語スクールの中からわが子に最適なスクールを見つけるのは至難のわざ。幸い、多くのスクールが無料体験授業を実施しているので、小学2年生の双子(男・女)を連れて、とにかく実際の授業を見てみることにした。

|

マリースクール ジャパンで使っているテキスト。欧米やオーストラリアの学校の授業で使うのと同じテキストを使用するのが特徴 |

訪れたのは、東京・元麻布にある「マリースクール ジャパン」。昨年11月に開校し、フランス系カナダ人であるマリー・ヴェジーナ氏が代表を務めるこのスクールは、都内にあるインターナショナルスクールで教鞭をとる外国人教師たちとアメリカの教科書会社が協力し、独自のカリキュラムで授業を行っている。いわゆる「英会話教室」ではなく、各学年の主要教科である算数・理科・社会・英語を、すべて英語で、かつ、よく使われる英語の構文を関連させながら学ぶことで〈英語で考える習慣をつける〉というインターナショナルスクール形式の教室だ。対象は幼稚園の年長組~小学6年生までで、現在は、土曜日の午前中(3時間)に幼稚園中心の低年齢クラス、そして日曜の午前中(3時間)に小学生クラスが行われている。1クラスの定員は5~6名と少人数。教室は、元麻布の閑静な住宅街に建つマンションの一室だ。

|

|

オートロック式の重厚なマンションの扉を開けると、廊下に添って2LDKのスペースが並んでいる。もっとも手前の部屋をのぞくと、そこには時計やカードといった算数グッズや理科の実験教材。次の部屋には絵本や着せ替えグッズが並び、一番奥のリビング・スペースには大きなダイニングテーブルが置かれている。 訪問時、マリー校長は4人の子どもたちとテーブルを囲み、ショッピング・ゲームの最中だった。ショッピング・ゲームというのは、「Language Arts」のカリキュラムのひとつ。マグネット式になったスーパーマーケットの店内図をベースに、それぞれが好きなものをお買い物する。「What would you like?」とマリー先生。それに対して「Ice cream」「Orenge」など各々が買いたいものをマリー先生とお話ししながらショッピングバッグにいれていくのだ。 |

見ているだけでワクワクしてくるカラフルな教材 |

|

|

落ち着いたマンションの室内は、スクールというより個人宅を訪れている感覚だ。外界からほどよく遮断された空間。そのなかでは教師はもちろん、子どもたちも英語でコミュニケーションをとる。しかしそれが教師による強制ではなく、各々の子どものテンポにまかせているのがいい。年齢を問わず、会話がたくさん出る子もいればこの日一日「Thank you」の一言しか発しなかった子どももいる。だからといってプレッシャーを与えたりは決してしない。教師たちはその雰囲気のなかで、子どもたちから自然に言葉が出るようになるのを待っている。 ちなみに、公立小学校に通う双子は、学校で行われる年間8回の授業以外に特別な英語学習はしていない。過去に、大手英語スクールの短期講座を1回、そして小1、小2の夏休みに約2週間のアメリカ・ステイの経験があるだけだ。英語を聞く気持ちはあっても、会話となるとまったくNG。この企画の話をしたときも、当然、反応は悪く、息子など半ばふくれっつらで渋々協力してくれたのだ。おやつ休憩のあと、そんな双子の体験授業がスタートした。 まず1時間目は「Language Arts」。マリー先生と双子がテーブルをはさんで対面し、動物園を模したゲームを始めた。先ほどのスーパーマーケットと同じくマグネット式のボードを使い、英語で会話しながら、動物を探したり、つかまえたりするのだ。最初は緊張気味だった二人だが、授業スタートから10分もすると、すっかりマリー先生の世界に。「Tigar」「Lion」など英単語を答える声が次第に大きくなっていく。

|

|

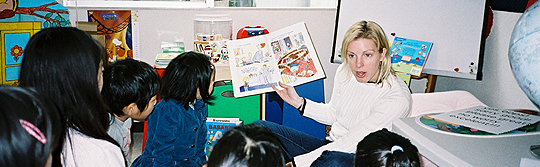

授業は約40分。次に移動したのは、算数・理科の部屋だ。指導するのはインド出身のアンジェリカ先生。ビンゴを使って数字を覚えるのが今日のテーマらしい。ビンゴをしていたかと思うと、今度はお風呂場に移動。そこに隠してある数字を探すゲームをしている。双子は真剣だ。教室内の撮影をしようとすると「入ってこないでよ」と娘。「ママがいると落ち着かない」というのが、理由らしい。それだけ集中して授業を楽しんでいるということだ。 3時間目が終了すると、全員が中央の部屋に集合して、絵本の時間が始まる。シュナイダー先生が英語絵本を読み、それが終わったら終業。各々が好きな絵本を1冊借りて、帰宅となる。授業終了後、私の顔をみるなり「ここに通いたい!」と二人。英語にストレスを感じていた彼らにどんな心境の変化があったのか尋ねると、「先生が怒らないし、授業がとっても面白い」という回答。 |

紙とハサミと糊を使って、コート、マフラー、帽子など「冬」に関する言葉を学んでいく |

|

広報の川崎美智子先生 |

「まず、指導する教師たちが、日本を知っていて、本当に日本人の子どもが好きということ、そして『教える』ことが好きだということ、これが重要だと思います。外国人の先生にコンプレックスを持ってしまうと、そこで外国語はストップしてしまいます。英語教育を通して英語を好きになってもらうには、子どもが好きな先生でなければできないと思うんですね。それと、なるべく多くの英語を聞くことも大切だと思います。英語=英国式とかアメリカ式という教材や教室もたくさんあるけれど、なにも英語はイギリスやアメリカだけのものではありません。そういう固定観念が、いつのまにか英語に対する劣等感に繋がってしまうんです」と川崎氏。 『英会話教室』でも『英語塾』でもないというマリースクールジャパン。その中心にあるのは、『子どもの知的好奇心』だという。 「英会話教室でたくさん会話を学んでも、実際にはそんなシチュエーション起きないでしょう? それより子どもの知的好奇心に訴え、そこに英語がかぶってくるというのが大切なんです。例えば、うちの理科の授業で『Flow』という表現を知りますよね。で、学校で理科の実験をしたときに『あ、そういえばFlowってこんな状態を言ってたな』とか。逆に、学校の算数で足し算を習ったとします。そして『1+1=2』をうちの授業では英語で行うわけです。計算方法はわかってるから、英語が苦手な子どもでも答えは出る。 そのとき『あ、英語ではこういう風に言うんだ』となるわけです」 算数・理科・社会・英語と、教科別になっているのも、そういう理由からだった。 「週1回の授業ですから、インターナショナルスクールで学ぶすべての単元をこなすことはできません。それに、進学塾や補習塾ではないので、足し算の仕方を0から教えることもないわけです。ただ、その学年、その学年の子どもたちが興味が持てそうな部分を、よく使われる英語の構文をからめながら指導していく。彼らの学校生活をベースに英語で考える力をつけていくわけです」 |

|

英語力のレベルで、子どもを分けたりする指導は間違っていると川崎氏。 (取材・文:寺田薫) |

校長のマリー・ヴェジーナ先生 |

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望