「インターネット教習所」 実技とモラルの両輪で/熊谷市立熊谷西小学校

文部科学省から「目標の半分にも達していない」との報告はあったものの、学校の情報化が進み、子どもたちがインターネットを使って「調べ学習」をする光景ももはや珍しくはなくなった。いながらにして世界各国の情報が集められ、全国の学校との交流もできるインターネット。確かに便利ではあるが、ネット上の情報を鵜呑みにしたり、知らないうちに他人の著作権を侵害していたり、サイト上のデータをコピーしただけで学習を完了したと思ってしまったりするなどの弊害も出てきている。

|

インターネットを学習ツールとして正しく使ってもらうために、独自のカリキュラムを実践している先生がいるとお聞きして、埼玉県熊谷市立熊谷西小学校を訪れた。 昨年4月に赴任してきたばかりの関根達郎先生がその人。前任校では、全校あげて情報教育に取り組んで来た。

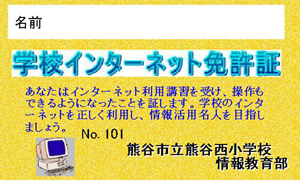

そこで関根先生が独自に作ったカリキュラムが「学校インターネット教習所 教則本」。8時間で完結できるように構成されていて、このテキストを使えば、子どもたちがインターネットを使う場合に知っておいて欲しい必要最低限のことは教えられる。前任校では3年前から使用され、関根先生が熊谷西小に異動した後にも受け継がれているという。また、この実践は、2003年の第12回上月情報教育賞を受賞している。 |

||||||||

コンピュータ室の前に、関根先生手書きのメッセージが |

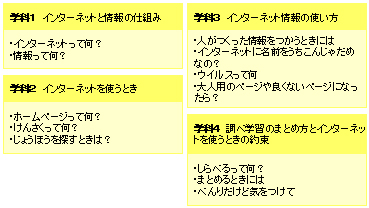

「子どもたちには、メディア操作の習熟という技能面と、情報モラルを知り正しく使うという態度、両面を身につけたうえで、インターネットを使わせたい。それをどのように指導しようかと考えたとき、これは、自動車の運転と同じだと思ったのです。自動車は大変便利なものですが、使い方を誤ると人を死に至らしめることもある。だから、自動車を運転するには、正しい『運転技術』をしっかり身につけ『運転マナーや法令』も学習しなければならない。インターネットも自動車の教習所と同じように、学科をパスして初めて実技の段階に上がれる仕組みにしてはどうかと思ったのです。」 「学校インターネット教習所 教則本」のカリキュラムは、最初の4時間を『学科』とし、インターネットの概念、モラル、センスなどを指導する。 後半の4時間を『実技』とし、実際にパソコンに触れてインターネットに接続しながら使い方を指導する。時間ごとに実施される小テストをクリアすれば『学校インターネット免許証』がもらえて終了である。

|

||||||||

授業が行われた多目的ルームの壁面は天然木。天窓から光が差し込む開放的な空間。 |

学科4時間分のタイトルはざっと以下のとおり。

|

||||||||

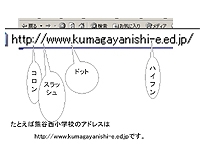

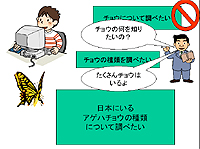

| 今回は、4年生を対象に行われた学科2の授業を見学させていただいた。広い多目的ルームに3クラス114名の児童が集まっている。関根先生は、パワーポイントで作った教材をディスプレイに表示しながら、ホームページとは何か、ホームページを見るにはどうしたらいいのか、検索をするにはどうすればいいか、子どもたちに問いかけながら授業を進めていく。

|

|||||||||

|

|||||||||

確認テストにチャレンジ中 |

授業の最後には、1時間のまとめとして10問の確認テストを実施。その場で自己採点して、80点以上だったら合格。次のステップに進める。こうして学科4まで修了できたら、いよいよパソコン教室で実技の時間となるのである。

|

||||||||

関根達郎先生 |

「学校インターネット教習所」のカリキュラムは、3、4年生を対称に実施されているが、関根先生は、市内の80%以上の家庭でインターネットが利用されている実態を鑑み、家庭向けの情報教育指導の必要性も感じているという。 学校と家庭が一体となり、早くからインターネットを正しく使いこなす技やモラルを叩き込んでおけば、学校の外で一人で使うときにも危険にさらされる可能性は低くなるだろう。小学校1、2年の子どもでもサクサクとインターネットを利用する昨今、学習は早ければ早いほどいい。ネット社会というバーチャルな社会で安全に暮らすために、すべての人が「インターネット免許証」の獲得を考えるべきではないだろうか。 (取材・文:学びの場.com 高篠栄子) |

||||||||

| 熊谷西小学校のホームページはこちら |

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望