ChatGPTの仕組みや影響力を生徒目線で考える(前編) 和光学園「情報Ⅰ」授業リポート

2022年11月末に登場し、瞬く間にユーザー数が全世界で1億人を超えた生成AI「ChatGPT」。急速に利用が広がる一方で、子どもたちの学びに悪影響を及ぼすという可能性も指摘されている。そんな中、和光学園では2023年6月、高校1年生の「情報Ⅰ」で、ChatGPTをテーマとした授業を実施した。前編ではその2時目の授業を取材した。

授業概要

学年:高校1年生

教科:情報Ⅰ

授業者:小池 則行教諭

使用教材・教具:ノートPC (コンピュータ教室に備え付けのChromebook)、ChatGPT、Google Drive上のワークシート

話題の「ChatGPT」の仕組みを理解する

前時では機械学習ツール「Teachable Machine」を用い、簡単な画像認識AIモデルを作成。「スマホの表と裏」「腕時計とネックレス」「シャーペンとマーカー」など、画像認識のマシンラーニングを体験した。本時では実際にChatGPTを活用し、AIの仕組みやどのような影響をもたらすのかを生徒目線で考えていく。

冒頭ではChatGPTに関するアンケートが実施された。「ChatGPTをはじめとした生成AIを使ったことがある人はいますか?」という質問には8人が「ある」と回答した。これはクラスの20%にあたる。

続いて、小池教諭より「ChatGPTをはじめインターネットのサービスを使うときは、必ず利用規約を確認することを習慣にしてください」と、注意が促された。

小池教諭によると、ChatGPTはリリース以来、利用規約が頻繁に変わっているとのこと。最新の規約では利用にあたり18歳未満は保護者の承認が必要となっており、事前に承諾書を得たという。

次に、小池教諭によるAIの説明が行われた。

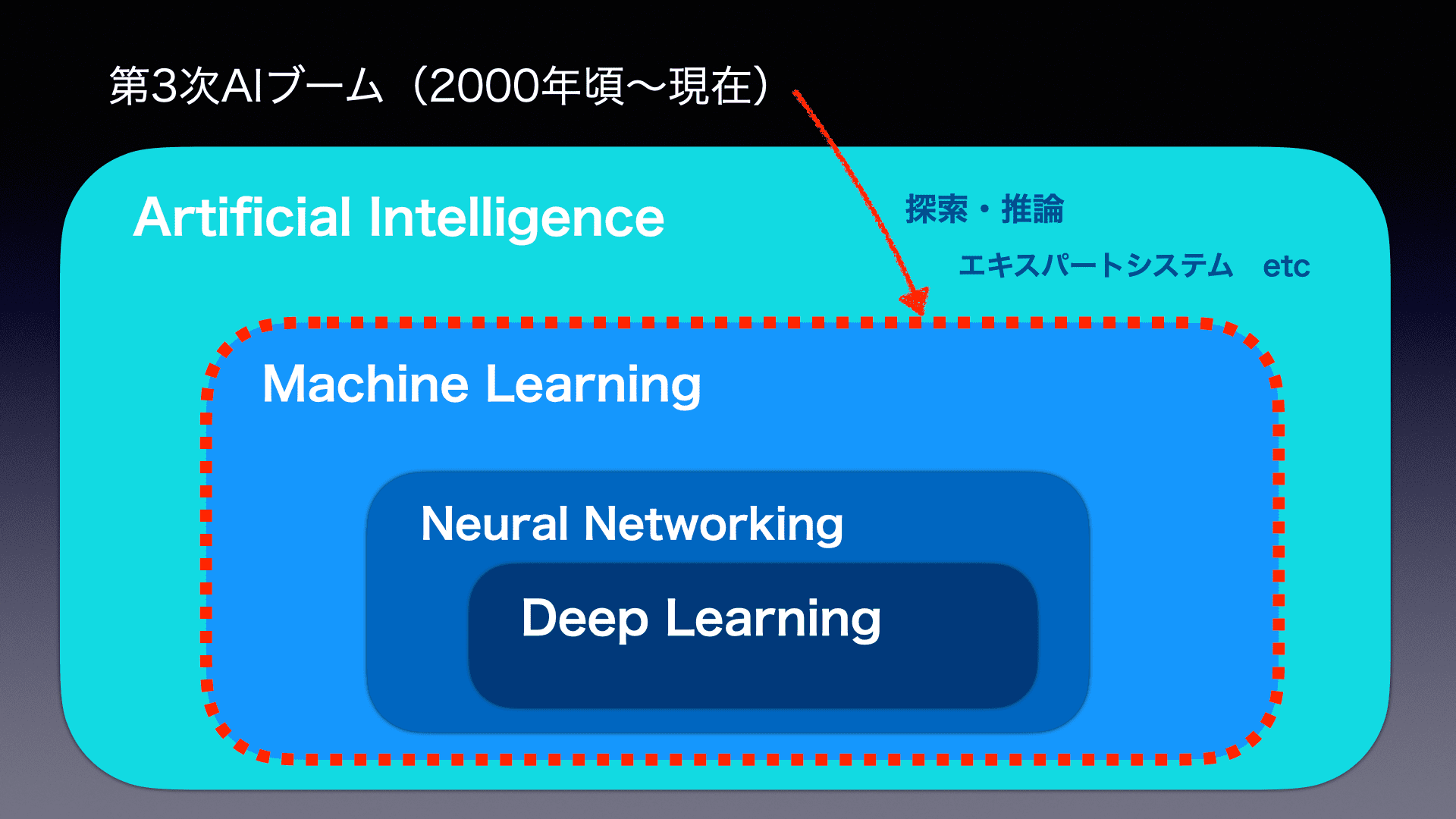

「AIが初めて開発されたのは50年以上も前のことで、実は古い歴史があります。これまでAIの波は3回訪れました。第一次AIブームは1950年代に始まり、コンピューターがプログラムで迷路を探索するといった簡単なものが登場しました。

第二次AIブームが起こったのは1980年代初めです。専門分野の知識をコンピューターに取り込み、推論を行う『エキスパートシステム』に注目が集まりました。病院で患者さんの症例をデータとしてコンピューターに取り入れて、診断に役立てるといったものです。とはいえこのブームは長くは続きませんでした。なぜかと言うと、病気の症状は患者さんによってさまざまあるため、データをうまく活用できなかったからです。

第三次AIブームは2000年以降に登場しました。これが近年話題となっている『マシンラーニング』です。マシンラーニングより少しレベルが高いものがニューラルネットワークやディープラーニングとなります。本日学習するChatGPTもディープラーニングやニューラルネットワークに該当します」

さらに人工知能は基本的に人間の脳をモデルにしていることが紹介された。特に、人間の脳の神経細胞(ニューロン)の仕組みをプログラムしていることが強調された。

「ChatGPTはどんなものかと言うと、『インターネット上にある大量の情報から最適な言葉を選んでテキストを作る』と説明することができます。そのため“生成AI”という名前がついているのです。この点をきちんと押さえてください」

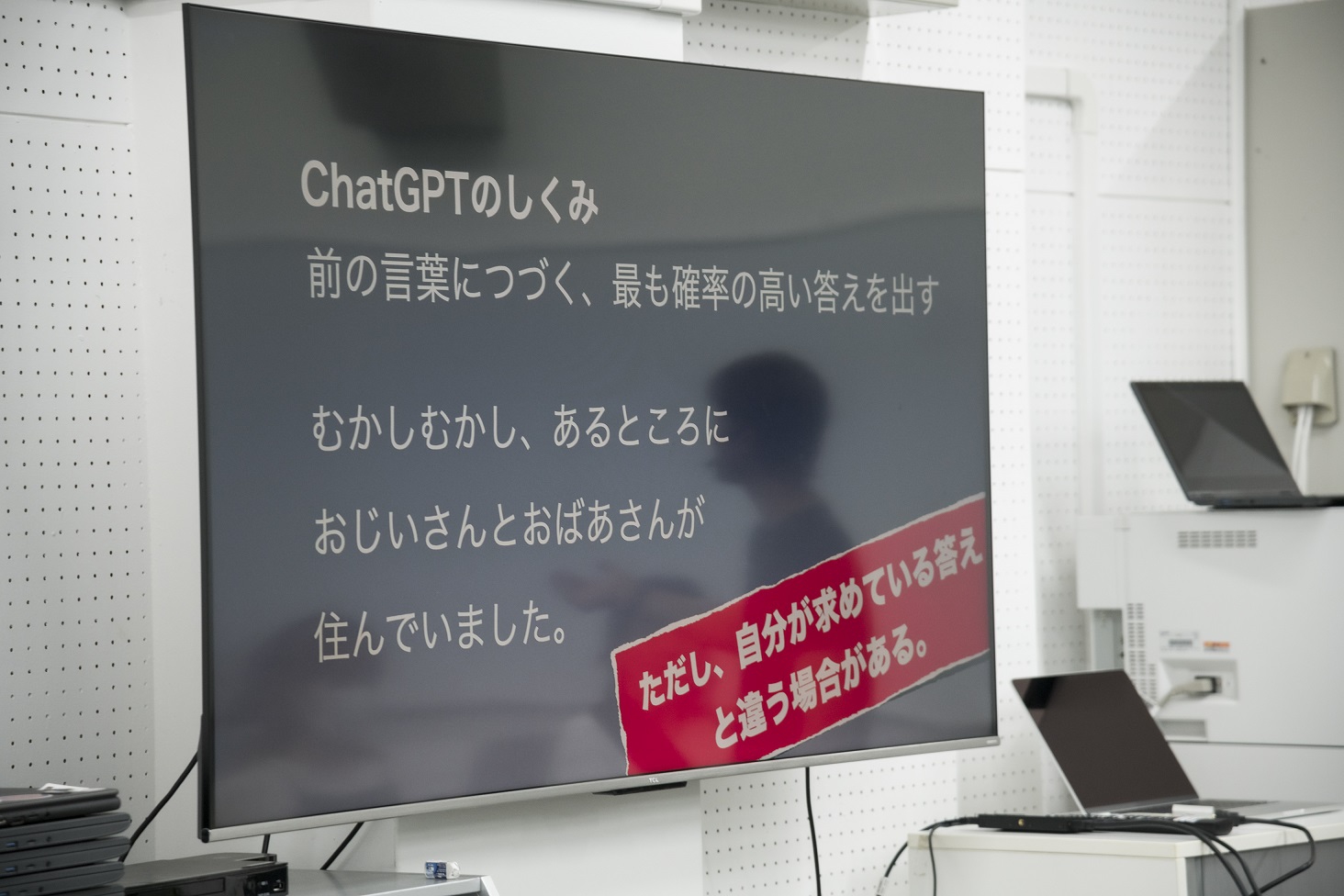

さらにChatGPTのメカニズムについて、前方のモニターを使ってステップバイステップで生徒と文を生成していくプロセスを考えていった。

小池教諭「むかしむかし、のあとに続くのは?」

生徒「あるところに」

小池教諭「はい、そう来たらその後は?」

生徒「おじいさんとおばあさんが」

小池教諭「はい、この後は?」

生徒「洗濯に来ていました。」

小池教諭「うーん、それもつながるけど…」

生徒「住んでいました。」

小池教諭「うん、となると昔ばなしの冒頭ですね。こんな感じで、ChatGPTは簡単に言うと、前の言葉に続く、確率の高い言葉を選んでつなげていくというのをやっているんですね。」

プロンプトを入力し、ChatGPTによる回答を評価する

小池教諭による説明の後は、ChatGPTを用いた課題に取り組む。生徒はあらかじめChatGPTアカウントを開設している。

以下をはじめ8つのプロンプト(質問)について、ChatGPTでどのような回答が出てくるかを確認し、その回答の質について評価していく。

- 和光高校の学校紹介文を書いてください。

- 「デジタルウェルビーイング」とは何ですか?

- 空はなぜ青いのですか?

「ChatGPTにリクエストすると、どのような文章が出てくるか確認し、その内容について感じたことをGoogleドキュメントに書いていきましょう。なお、リクエスト文を入力する際には個人情報や暴力、犯罪、誹謗中傷といった内容の入力は絶対にしないように注意してください」

なお、「和光高校の学校紹介文を書いてください」に対するChatGPTの回答は以下の通りであった。

和光高校は、伝統と革新を結びつけた優れた教育環境を提供する学校です。

当校は生徒たちの個性を尊重し、幅広い学術分野や文化活動において成長を促します。

教育の柱は、厳しい学力基準と共に、創造性と批判的思考を育むことです。優れた教員陣が知識と情熱をもって指導し、充実したカリキュラムが提供されます。また、最新の教育技術やリソースを活用し、学習環境をさらに向上させています。

和光高校では、学生たちは協力とリーダーシップの重要性を学びます。豊かなクラブ活動や学校行事を通じて、チームワークとコミュニケーション能力を養います、地域との交流も積極的に行い、社会への貢献を大切にしていきます。・・・・・・・・・・・・・・・

生徒はプロンプトを入力すると、しばらくして流れるように回答文が表示されていく様子に驚きの声を発していた。

そして、その回答文を評価するに当たっては、

「和光の個性を尊重するところも書かれていて、良い回答がかえってきた。」

「自分以上に、和光の情報や良さを知っていてすごいなと思いました。」

と高評価の生徒もいれば、

「町田市は東京都なのに勝手に神奈川県にされて悲しくなりました。」

「自分が思っていた和光の感じの紹介文ではなかった。どの学校でも有り得そうな回答だった。」

「違う学校のことが出てきた。」

「同じ言葉が多いなと思った。」

など、誤った情報がちりばめられていると、指摘する生徒もいた。

後日のAI学習のまとめPadlet(掲示板アプリ)には「AIは便利であると同時に、曖昧なプロンプトを入力すると、適当な回答文が返って来て自分も間違った知識がついたりしてしまうことがあり得ると思う。」「ChatGPTを実際に使ってみて、質問に対して間違った答えが返ってくる可能性もあることがわかった。」などの投稿があり、生徒たちはChatGPTが返してきた回答の信憑性を判断する力が人間側に必要だということを実感したようだ。

後編では、授業者の小池則行教諭、音楽科の青柳貴宏教諭、国語科の荒井真由美教諭へのインタビューを紹介する。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望