|

読書活動が子どもの言語能力や生きる力を育む上で重視すべきものであることから、各学校ではさまざまな取り組みがなされている。とくに「朝の読書」は全国の小・中・高の7割で実践され、広く根づいている。その朝の読書をはじめ特色ある取り組みによって、子どもの読書への関心を高め、かつ教育効果を上げている小学校の実践事例を紹介する。

朝の読書から落ち着いた一日が始まる

8時25分が近づくと、小平市立花小金井小学校の空気がザワザワしたものから、張りつめたものへ変わっていく。『朝の15分読書』が始まるのだ。6年1組の教室では冬の朝日が差し込む教室で、30人ほどの児童が各自思い思いに本を広げ、黙々と目を動かしている。

かなり分厚い物語本を読む子、挿絵の入った文学書を読む子、そして動物の写真がたくさん入った図鑑を読む子……とさまざまだ。多くは学校図書館から借りた本とのことだが、1月はクリスマスプレゼントでもらったり、お年玉で買ったりした本を読む子が多いという。この学校では基本的に学習マンガもOK、読む本のジャンルに制限はない。

心の豊かさや家族の絆を深める「朝読・家読」

花小金井小学校では『朝の15分読書』という形で行われている「朝の読書」は、1988年に千葉県の女子高校で提唱され、「あさどく(朝読)」として全国の学校に広がっている。毎朝、始業前の10分間、児童・生徒と先生が自分の読みたい本をただ黙って読む。たったこれだけの感想文や評価のない自由な読書活動だ。小中高合わせた総実施校数は26,378校。中でも小学校は16,308校と全小学校の74%にも上る(平成22年2月5日現在 朝の読書推進協議会調べ)。

一方、朝読開始から20年が経過し、親子二世代の朝読経験家族が誕生してきた。家族で本を話題にすることで会話が増え、コミュニケーションが活発になると評判の新しい読書推進運動が、「うちどく(家読)」だ。花小金井小学校では『親子読書』という形で行われている。出版販売会社の株式会社トーハンは、「朝の読書」を支援し、読書を通じて心の豊かさや家族の絆を深める「家読」を推進している。

「好きな本を自由に読んでいいので嬉しい!」

と児童たちには好評だ。6年1組の学級文庫には、定番の『マンガ日本の歴史』や『小学生の社会科クイズ1000』のほか、『不都合な真実』なども並ぶ。市の中央図書館から借りているものや、担任自身が持ってきたものも含まれている。

何を読んでもいいとはいえ、一冊読み終える度に記録カードを書かせ、それにより各担任は子どもたちの読書内容をある程度把握している。そして、目を引くのが先生も一緒に読む光景。本の世界に浸る先生の姿で範を垂れるのだ。

花小金井小の朝の読書は実はこの黙読の形とは限らない。どういったスタイルをとるかは各担任に任されており、低学年では保護者が読み聞かせに来てくれることが多い。たとえば5年1組では、今日は先生が皆の前で読み聞かせをしている。『むかしむかし とらとねこは…』(福音館書店)という中国の物語の絵本を読みあげる先生の前に、椅子を移動させ児童たちが集まっている。タイミングを計ってめくられる各ページの絵に目が集中し、先生の声の抑揚に合わせて児童の後ろ姿が小さく揺れている。

朝の読書を始めてから児童は、

「4年生の頃よりも、どんどん本を読むようになった」

「読書が好きになった」

という。また、

「テレビは見るだけだけど、本はその場面を頭の中でいろいろと空想できるから面白い!」

と、読書の魅力を語る。

8時40分を少し過ぎて、

「ごめん、もう終わっていたね」

15分の静寂が先生の言葉で終了した。今日も児童たちは心の中で自己と向き合い、対話をすませ、ゆったりとした気持ちで一日をスタートさせる。

子どもの読書意欲を引き出すさまざまな活動

花小金井小学校では、春(6月)・秋(10月)・冬(2月)にそれぞれ2週間ほど『読書旬間』を設けている。『朝の15分読書』もその活動の一つだ。そのほか、児童が本に親しむ機会を増やすための取り組みをいくつか紹介する。

【図書館ボランティア】 子どもたちの読書環境を整備する活動

図書館ボランティアは毎回10人程度の方が参加し、10時から作業開始。活動は10年以上の歴史がある 児童の読書環境の充実を図り、図書館内を楽しい空間にするため、保護者や地域の方による「図書館ボランティア」の協力を得ている。

週2回、本の整理や修理、団体貸出し返却時の確認作業などを行う。そのほか自主的な活動として、図書館の掲示板に年中行事に関する装飾を施したり、館内をぬいぐるみや切り絵・貼り絵などで飾ったりし、児童にとって魅力的な場所にするための工夫をしている。

毎月、図書館の掲示板には伝統行事をイメージした装飾物と、その由来を紹介。児童の実体験と理解の結びつきを助ける ボランティアの活用は、保護者に学校そのものや読書への関心を高めてもらう役割も果たし、学校経営方針の一つでもある「学校を地域に開く」点でも効果を上げている。

【読み聞かせ】 本を通して大人と子どもの心の交流を図る活動

図書館ボランティアによる読み聞かせ風景 文字をまだ十分に読めない低学年の子だけでなく、高学年の子も耳で聞くことで作品をより深く味わうことができる。また、読み手の保護者や先生方も児童の反応を見ることができる。

毎週火曜日と金曜日の中休みの20分間には、図書館ボランティアの方が2作ずつ読む。研修を受け、読み方の練習をしているため高い技術で行なわれる。読書旬間には校長先生も含め先生方全員によって朝の読書活動の一環として実施される。

「読んでいる私たちも楽しいんですよ」

とボランティアさん。読み手の大人にとっては自己開示の機会にもなり、児童との親密な人間関係を構築する機会となっている。

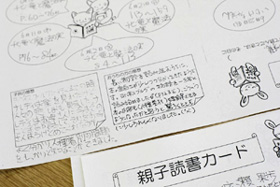

【親子読書】 読書習慣を定着させるために家庭で行う活動

「いつ誰と何の本をどこまで読んだか」「子ども感想」「おうちの方の感想」を記入するB5版の親子読書カード。ほぼ全家庭が提出する 児童が本を好きになるには家庭での読書環境も大事という視点から、保護者にもその点を改めて理解してもらうために行われる。

春と秋の読書旬間に学校側から案内書を配布し、子どもと同じ本を保護者が読み、双方の感想を『親子読書カード』に記入してもらうことをお願いする。このカードはのちほど掲示したり、「学校だより」や「学級だより」などで紹介したりする。

「本を読まなかったお母さんが本好きになった」

「お父さんと本を交換して読めるから楽しい!」

という児童の声。あるいは

「親子で会話のきっかけになった」

「子どもの成長が実感できた」

といった保護者からの肯定的な感想が寄せられている。

【先生のお薦め本カード】 先生にもっと本に関心を持ってもらうための活動

図書館ボランティアの長年の活動が都教委から認められた表彰状と、学校図書館担当者による「おすすめ本」の掲示物。1月は、今年の干支であるトラがテーマ 先生がどんな本を読んでどんな感想を持ったか、それらを児童に伝え、先生と児童がより親密な人間関係や信頼関係を築くための活動。

6月に新刊が学校に届くと、まず全部を職員室に置く。先生は夏休み期間、その中から本を選び、お薦めカードを作成する。そして、9月から図書館前に一斉に掲示する。いずれも学校図書館の本なので、興味を持った児童はすぐに借りられる点に意義がある。『花小 図書館だより』にも紹介し、児童だけでなく保護者にも広く紹介している。

お薦め本を借りる児童は多く、「お薦めの文章がうまい先生の本が、やはり人気が高いようです」(校長)という。

読書活動を中心とした学校経営の現在とこれから

花小金井小学校で展開されるさまざまな読書活動のねらいは? そのための体制づくは? そしてどんな効果が表れているのか、校長の松尾正幸先生にうかがった。

国語力を身につけることには多くの効用がある

――このような積極的な読書活動を展開していこうと考えたきっかけは何ですか?

小平市立花小金井小学校 松尾正幸 校長

教職に就いてから大学院で言語哲学と言語学を修める。そこで学んだことを人材育成、学校経営に生かしているとのこと 松尾校長(以下、松尾) 私自身は前任校でも読書を中心とした学校経営に取り組んでいました。読書により国語力をつけることがあらゆる教科学習の基礎になり、さらにはそういった実利的な目的のほかに、人生を切り開いていくための一つの有効な道具、すなわち生きる力になるという認識を持っています。だからこそ、ぜひこの花小金井小でもやっていきたいと考えたわけです。

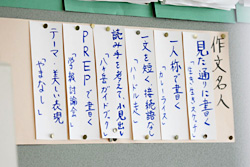

“攻め”の学校経営を目指す

――学校全体で読書活動を進めていくポイントはありますか?

松尾 一つにはしっかりとした学校の体制づくりです。学校の経営方針の中にも読書に力を入れると明記しています。そうすることで先生方にはっきり意識してもらえます。また、国語の授業の中でブックトークを行うこととするなど、読書活動の位置づけを明確にしました。

石橋幸子 教諭(司書教諭)

花小金井小学7年目。現在5年生担任。豊富な読書量で“花小”の読書活動を引っ張る さらに、小平市ではすべての学校に司書教諭が配置されています。本校では、司書教諭の石橋幸子先生が読書活動の中心となって図書館ボランティアや市の中央図書館との連絡・調整といった学校内外の仕事で活躍してくれています。学校全体で推進するためには、中心となって動く有能な先生と校長のリーダーシップの両方が必要ではないでしょうか。

そしてもう一つ、学校側から積極的に情報を公開していくことです。私は図書館ボランティア活動のPRが足りないと思い、学校HPでその様子を紹介しています。このため、ボランティア希望者が増えました。「学校だより」や「図書館だより」などを使って広報活動を進めていくことも大事なのです。

知的な充実と情緒の安定という効果

――これらの読書活動によって、どんな効果が児童に見られますか?

松尾 一点目は、子どもたちに落ち着きが見られるようになったことです。つまり情緒安定効果です。本を読むことで、子どもたちがたとえ5分でも10分でも自分と向き合うこと、自分の世界に浸ることには大きな意味があります。とくに『朝の15分読書』を行うと、そのままスムーズに1時間目の授業に入っていくことができます。

二点目は、語彙が増えたことです。これにより国語力がアップしたことはもちろんですが、それと共に自分の感情や疑問などを表現・解釈できるようになりました。これも冷静に自己分析できる効果に繋がっています。

三点目が文章への転移の効果です。本を読むことで、文体やリズムが知らず知らずのうちに身についてきています。そのことが作文指導にもやはり反映され、わかりやすい文章を書くようになりました。

今の子どもたちは静寂に耐えられなくなっています。読書をきっかけに “静寂を楽しむ”子どもにもなってほしいですね。

本の魅力をいきいきと語れる人材の育成を目指す

――学校経営上の課題点は何かありますか?

松尾 私は優れた教師の条件には、「知的好奇心が高いこと、学び続けていること、読書量が多いこと」があると考えています。さまざまな情報に触れ、情報量の多い人の方が適切な判断を行い、間違いが少ないと考えるからです。それに、どれだけ多くの本を読んでいるかが、実際に作品の魅力を子どもたちに語る時の鍵になるはずです。それは石橋先生を見ると明らかで、豊富な読書量に基づいた行動にはまったく無駄がありません。

ところが今の先生方には忙殺感が強く、本を読まなくなっている方もいます。私は、教師が身を持って本を読むことの大切さ、面白さを伝えていくことが大切だと思うのです。だから石橋先生のような先生を一人でも多く増やしていくことが課題ですね。

音声を出して読む実践をスタート

「花と緑に囲まれた美しい学校づくり」も学校経営方針の一つ。学校農園には、青首大根、ブルーベリー、ブロッコリー、バラやゼラニウムなど多くの植物が栽培されている ――今後、新たに取り組んでみたいことはありますか?

松尾 今年から毎週水曜日の朝の読書に加えて、金曜日に「音読・暗唱の日」を設けました。私は、言語の本質は音声にあると考えています。黙読も大事ですが、実はそれと並んで声に出すことも大事なのです。そこで本校では“微音読”、あるいは“唇読み”という指導も行っています。朝の読書活動の中に、子どもたちが唇を動かして読む時間をつくりたいと考えています。音読して初めて意味がわかるという文章もあります。余談ですが、私の母は今でも新聞を読む時、小さな声を出して読んでいます。声に出して読む。この面白さを伝えていきたいですね。

取材・文:後藤 真/写真:言美 歩 ※写真の無断使用を禁じます。

|

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望