小学校「古典」授業実践リポート 児童の反応、成果、課題・横浜市立大綱小学校

小学校国語科に「古典」が新設された。平成23年度からの新学習指導要領本格実施を前に、学校現場では授業イメージがつかめないとの不安の声も上がっている。そこで、横浜市立大綱小学校の鈴木彰教諭による"初めて"の古典授業をリポート。児童の反応から見えてきた授業づくりの課題やポイントを紹介する。

|

|

小学校国語科に「古典」が新設された。平成23年度からの新学習指導要領本格実施を前に、学校現場では授業イメージがつかめないとの不安の声も上がっている。

|

|

“読む-聞く”活動を通じて古典の世界に触れる

■単元:「詩や昔話の音読を楽しもう」

■指導者:鈴木彰教諭(児童33名)

■本時の目標:

・『浦島の太郎』『竹取物語』を声に出して読むことを通して、古語と現代語の違いに気づき、独特のリズムや語調を実感する。

・音読を楽しむことにより、古典を含めた日本の伝統・文化への関心を高める。

■使用教材・教具:デジタル教材「わくわく古典教室」(光村図書出版)、自作ワークシート、ノートPC、プロジェクター

1.親しみやすい題材を音読する

鈴木教諭は授業の冒頭、前時に北原白秋『海雀』で“昔の言葉”を学んだことを振り返り、「古文の昔話を声に出して読んでみよう」と学習課題を板書した。表側に『浦島の太郎』(冒頭の100文字程度)、裏側に現代文の絵本『うらしまたろう』を載せたプリントを配布し、一人の子どもを指名して現代文のほうを音読させた。

次に、「わくわく古典教室」に収録されている古文の『浦島の太郎』をプロジェクターで提示し、これも二人の子どもに読ませた。二人は、言葉の切れ目のわかりにくさや旧仮名づかいに戸惑い、ところどころ詰まりながらも、画面に表示されている読みがなや教諭の助けを借りて音読した。

2.古文と現代文を比べて違いを知る

「古文の浦島太郎を読んでみて、どう感じた?」と鈴木教諭が問いかけると、子どもからは「言葉の意味がわからない」「いまは使われていない言葉が入っていて読みにくい」「仮名づかいが違う」といった声が上がった。

また、「『父母を養ひけるが』の『ける』は、いまなら“キック”や“シュート”という意味だけど、昔の言葉は違う」と言葉の意味の違いを挙げた子どもや、昔話では子どもにいじめられているカメを助けるところが、古典では釣ったカメを放してあげたことになっているなど、あらすじの違いを指摘した子どももいた。

3.地域の題材をきっかけに興味を高める

ここで鈴木教諭は、大綱小のある横浜市港北区に隣接する、神奈川区浦島町に伝わる浦島伝説を紹介したホームページを表示。「浦島太郎の話は全国各地に伝わっていて、浦島町もその一つだよ」とし、“横浜版浦島太郎”のあらすじを紹介した。

以前から知っている昔話が、自分たちの地域と関わりがあると知り、子どもたちの興味は一気に高まった様子。全員で古文を一度音読したあと、「今と昔の浦島太郎を比べて気づいたことや感想をワークシートに書こう」と指示すると、「人から人へ伝えられるうちに、ストーリーが変わったのだと思う」「方言によっても違うかもしれない」「北海道の浦島太郎には、サケやクマが出てくるかも」など、さまざまな意見が出た。

教諭は机間指導で各自の書き込みをチェック。「浦島太郎の話は全国に何種類あるのか調べてみたいね」「昔の人もみんなと同じように、この言葉は読みにくいと思っていたのかな」と子どもの意欲や疑問を刺激する声かけを行った。

4.朗読を聞き、グループごとに音読を発表し合う

授業の後半は、グループに分かれて音読発表会を行った。まず、『竹取物語』の古文と現代文を裏表に印刷したプリントを配り、浦島と竹取のどちらかを選んで練習するよう指示した。

『竹取物語』の読みに苦労する子どもが多いのを見た鈴木教諭は、「コンピュータさんに読んでもらうこともできるけど、聞いてみる?」と提案。デジタル教材に収録されている朗読を真剣な表情で聴き入った子どもたちからは、「上手い!」と嘆声が上がった。

グループ内での発表会は、一人ずつ立ち上がって音読し、聞く側は友だちの朗読へのアドバイスや感想を付箋紙に書くというルールで、10分程度行った。

初めて接する題材で練習時間が限られていたこともあり、すらすら読める子どもは少なかったものの、全員が音読を発表。「つっかえず上手に読めていたよ」「もっと声を大きくしたほうがいい」といったアドバイスが書かれた付箋紙をもらい、自分のワークシートに貼りつけて本時の授業を終えた。

一つの題材に3時間は確保し、学びを深めたい

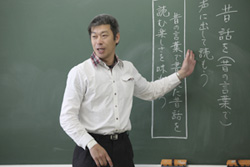

横浜市立大綱小学校 鈴木 彰 教諭

1988年より横浜市の小学校に勤務。2005年に国語力向上「調査団」としてフィンランド及び英国の学校を視察。横浜市教育センター一種研究員、文部科学省委嘱『読解力向上のための指導事例集』作成委員等を務める。「『読解力』で授業をかえる」「読解力UP!小学校全体で取り組む『読書活動』プラン」等の執筆に関わる。

今回の授業の成果と課題

私にも子どもたちにとっても、古典の授業は今回が初めてです。指導要領の目標に沿って授業を設計しましたが、予想外の反応や課題が出ました。

本時の目標のうち、「古典への関心を高める」と「声に出して読む」はある程度達成できたのですが、音読の質は不十分。子どもは文字を追うのが精一杯で、古文のリズムや語調を感じ取ることも、音読を通じて内容理解を深めることもできませんでした。言葉一つひとつの意味を知らないため、上手く読めず、理解もできなかったのです。

当初の予定では、各自が自分なりに読めるようになったあと、読み方の一例としてデジタル教材の朗読を聞かせるつもりでした。しかし、こうした現代文の音読指導の手法を、古典にそのまま当てはめたのは失敗でした。

古典の授業づくりのポイント

本時の反省を踏まえると、授業ではまず「耳から入る」ことが大切だと思います。音読させる前に朗読を聞かせ、英語のリスニングのようにお手本を真似て声に出してみる。「読みこなす」ことができるようになれば、言葉の区切りがわかるので、現代語訳との比較により言葉の意味を知ることができます。それが「内容の理解を深める」ことにつながるのです。

ただ、一連の学習活動を1時間に詰め込むのは無理です。子どもの実態にもよりますが、一つの題材で3時間程度は確保する必要があるでしょう。

授業づくりにおいては、小学校の古典は「日本語」授業ではなく、「国語」授業だという点も見落とせません。「国語」とは、自国の言葉の良さや楽しさ、尊さといった言語の価値を学ぶことであり、当時の人々のものの見方や考え方を理解し、それが現代にどう受け継がれているかを知ることです。ただ、内容を知って、音読できればよいというものではありませんね。

他教科・異学年と連携したカリキュラム

こうした「国語」としての学習活動を深めるうえでは、他教科と連携したカリキュラムづくりが重要です。たとえば総合的な学習で各地の民話を調べてみる、3年生なら社会科の地域学習で地元に伝わる民話や伝統芸能を学ぶ、6年生なら歴史学習で当時の人々の暮らしを知るなど、横断的な取り組みが求められます。

古典は全学年に導入されるので、異学年の連携も考えられるでしょう。たとえば1・2年生は現代文の、5・6年生は古文の浦島太郎を学び、合同で音読発表会をする。学校が“昔話の語りの場”になる楽しい実践ができそうです。

教師自身の学び合いで指導力向上へ

学年単位で活動する総合で取り上げたり、異学年が連携したりするためには、学校全体で足並みを揃えて古典の指導に取り組む必要があります。本校でも年度当初に、指導要領の内容を解説した文書などを配布し、目標を共有したうえで全学年で実践を始めています。

先生方の反応を見ると、やはり指導経験がないことへの不安が大きいようです。そもそも古典は小学校の教員養成課程の履修科目ではないため、大半の教師は基礎知識も不足しているはずです。実は私自身も理科系の出身で、古典は少々苦手でした。

知識を補い、指導スキルを高めるためには、校内レベルの研修はもちろん、同学年の教師同士の連携が大切。他の教師の実践を見て授業イメージを掴む、教材に関する情報や古典の知識を交換・共有するといった日常的な取り組みがカギです。

指導経験も教える自信もないまま新課程がスタートし、困ってしまうことのないよう、教師自身が互いに学び合い、指導の質を向上させておく必要があると思います。

文法知識はおろか、日常生活で古典に触れる機会もほとんどない子どもたちにとって、“昔の言葉”は未知の外国語と変わらない。だからこそ、音声を先に入れる指導は効果的なのだろう。ただ音読・暗唱をするだけでは、「国語」の学習としての発展は生まれない。鈴木教諭の提案する、他教科と連携したカリキュラムづくりが重要だ。そのためには、子どもたちへの指導の前に教師自身が古典に興味関心を持ち、理解を深めることが求められるだろう。

取材・文:栗林俊晴/写真:言美歩 ※写真の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望