BRASILの風(8)

前回の解答から。

とても気持ちの良いあいさつをするブラジル人の子どもたち。さあ、ブラジルの学校のあいさつ指導とは?

江尻「○○先生(現地の先生)、ブラジルの現地校の子どもたちはすごくあいさつしますよね。ブラジルの現地校では、どんな”あいさつ指導”をしてるんですか?」

○○先生「”あいさつ指導”? そんなのないよ。」

江尻「えっ?!」

私は衝撃を受けました。

あいさつ指導を熱心にしている日本ではあいさつが課題によくあがるのに、あいさつ指導がないブラジルでは子どもたちが気持ちの良いあいさつをする・・・。

不思議だと思いませんか?

正解があるわけではありませんが、私なりの理由は見つけています。

では、ブラジルの子どもたちが気持ちの良いあいさつをするようになるのはどうしてだと思いますか?(私なりの)正解は次回に!

外国語活動の授業の実際 PART1

連載があと2回となりました。

この2回の中で、私の現在の外国語活動の授業の実際を紹介したいと思います。

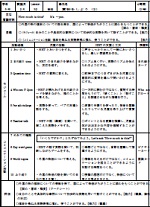

指導案は冒頭の写真です(リンク先の「指導案&アイデア集」でお読みいただけます)。

モジュール活動(「継続は力なり 継続したことだけが力になる」)

文部科学省からの提言でもモジュールが取り上げられています。

http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/__icsFiles/afieldfile/2014/01/31/1343704_01.pdf

文部科学省によるモジュールの定義は次のようなものです。

【モジュールは時間等の「単位」を意味しており、モジュール学習とは、10分、15分などの時間を単位として、取り組む学習形態である。】

私は教科化の流れの中で、モジュールを意識した授業は大変重要だと考えています。

それは、短い時間の活動は繰り返し何度も行うことができるからです。

繰り返し何度も行うことができれば、その内容は定着します。

分かりやすい例を挙げます。

日本全国で外国語活動が行われています。その多くで、授業の最初に行われることは?

おそらく、”How are you?”と指導者が子どもに問いかけることではないでしょうか。

それに対して、子どもは答えることでしょう。”I'm fine(hungry, great, happy)!”

それもとても流暢に!つまり、定着しているのです。

だから私は、授業の最初に毎時間行う活動を大切にしています。

この時間をQuestion time とし、”How are you?"をはじめとして、すでに経験している英語表現を使って、子どもとコミュニケーションをはかるのです。その日のねらいとは別で、継続して行います。

”What color do you like?”

”What food do you like?”

”Do you like apples?”

”How many pencils do you have?”

”Can you swim?”

個人個人にいきなり聞くと、苦手な子は対応できません。そこで、班ごとに聞くようにしています。英語が得意な子に教師がまず聞けば答え方が分かります。それを聞いて、苦手な子も答えられるようになります。子ども同士も自然に教え合い、確認しあいます。つまり、子ども同士のコミュニケーションもうまれます。

そしてそれを毎時間行います。継続は力なり。続けたことは力になっていきます。

実はこの取り組みは他教科では当たり前にやられていることです。

2年生では九九を算数の授業の最初に何度もやることでしょう。

4年生では都道府県の位置確認テストを社会の時間に繰り返すことでしょう。

定着をはかる一つの方法なのだと思います。

外国語も教科になれば、系統性や評価が重要視されます。その学年で学ぶことが身に付いたかどうかは大切なポイントとなります。そして、コミュニケーション能力は1時間ごとの評価ではなく、長いスパンでの評価・パフォーマンスでの評価が適当だと考えます。

だからこそ、繰り返し何度もチャレンジできる時間を確保することが大切になるでしょう。

その具体的実践として、私は45分の授業の最初の5~15分をモジュール活動として考えて取り組んでいます。

○外国語活動の教科化が検討されている。

○(この連載で何度かふれているように)子どもの「英語を話したい」という願いを叶える

これらを授業に落とし込むとき、モジュール活動はとても大切だと思います。

ぜひ、取り入れてみてください。

BRASILの風(9)

今号の最初に書いたものについて考えてみてください。

ブラジルの現地校の子どもたちは、”あいさつ指導”がないにもかかわらず、気持ちの良いあいさつをしています。では、それに対する私なりの解答は?

答えは次回に!

江尻 寛正(えじり ひろまさ)

倉敷市立連島南小学校 教諭

アクティブラーニングを意識した“子どもが学修する”小学校英語教育実践を紹介したいと思います。平成26年度「わたしの教育記録」(日本児童教育振興財団)特選受賞、「小学校外国語活動研修ガイドブック」(文部科学省)や「英語教育」(大修館書店)等で執筆協力。

同じテーマの執筆者

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望