中学校へ「つなぐ」小学校外国語教育

今回は小中連携をテーマに記事を書きました。

小中連携...意識しているようで意外とできていないような気もします。

小中連携について一緒に考えてみませんか?

西宮市立総合教育センター 指導主事 羽渕 弘毅

小中連携が気になる

今年度は6年生を担任しているので、どうしても中学校の授業に向けて準備しようという思いが働いてしまいます。

子どもたちが心、身体、そして技の面でも準備万端な状態で中学校へ進学してほしいと思います。

今回は、そんな思いから自分が意識している実践について紹介します。

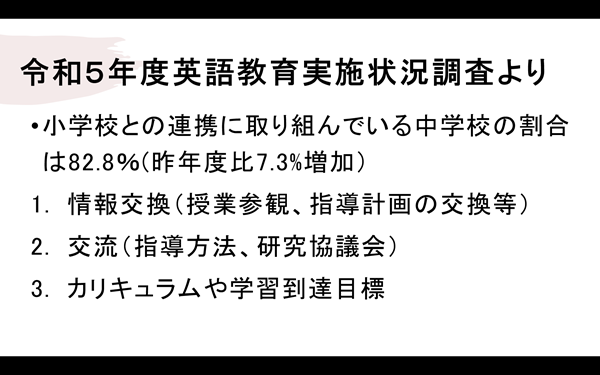

令和5年度英語教育実施状況調査より

表1

令和5年度英語教育実施状況調査では、表1のような結果が出ています。

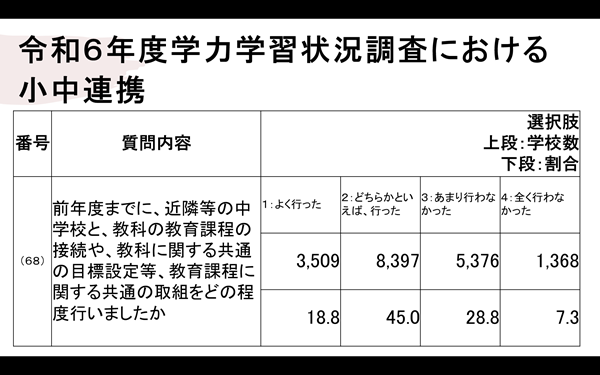

令和6年度全国学力・学習状況調査における小中連携

表2

今年度実施された全国学力・学習状況調査の結果によると約65%の小学校が小中連携をしていることが分かります(表2)。

この数字を大きいとみるか、小さいとみるかは個人の判断にもよりますが約35%の小学校が小中連携ができていないと回答していることは気になる点ではあります。

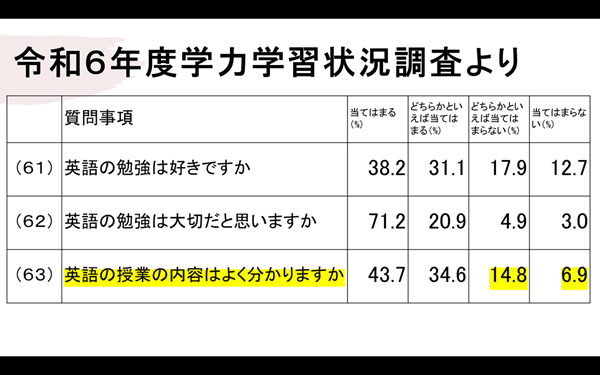

令和6年度全国学力・学習状況調査より

表3

さらに全国学力・学習状況調査では、気になる質問項目と回答結果が出ています。

もちろん、該当の教科(国語、算数、英語)が好きかどうかについても気になる点ではありますが、授業内容がよく分かるかという項目について焦点をあてるべきです。

「〇〇(教科)の授業内容はよく分かりますか」

という質問項目に対して

国語は約87%が「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」と回答し、算数では約82%が同じように回答をしています。

英語に関してはどうでしょうか?

結果は以下のようになっています。

気になるのは、「どちらかといえば当てはまらない、当てはまらない」と答えた児童が約20%いるということです。

小中連携の課題

学習指導要領解説では以下のように課題が述べられています。

音声中心で学んだことが,中学校の段階で音声から文字への学習に円滑に接続されていない

現場で非常に感じる事柄です。

では、どのような小中連携ができるのでしょうか?

外国語「科」だから

やはり、教科である以上「できるようになること」は大切にしたいですね。

楽しいからできるようになるのではなく、できるようになるから楽しいという方向性は重要です。

また、学習指導要領でもあるように「中学校で身に付けるべき実際のコミュニケーションにおいて活用できる技能の基礎的なものを身に付けることとなる」という点は小学校の現場では大切にすべきです。

小中連携の視点での「こだわり」

小学校外国語教育なので、もちろん「話すこと」や「聞くこと」が中心であります。

その中で、「読むこと」や「書くこと」にはこだわっています。

「読むこと」の指導の実際

小学校の教科書はイラストがたくさんです。

子どもたちは英語の文字を読んでいるようで、実はイラストを見ているだけだったことも多いです。

詳細については、以下のサイトで紹介をしています。

明日からの授業づくりに2%! Before and After

~指導の実際~

•イラストばかりを「読ませる」べからず

•モデルと比較させながら「音読させる」べし

•そのためにも「聞かせる」べし

「書くこと」のこだわり

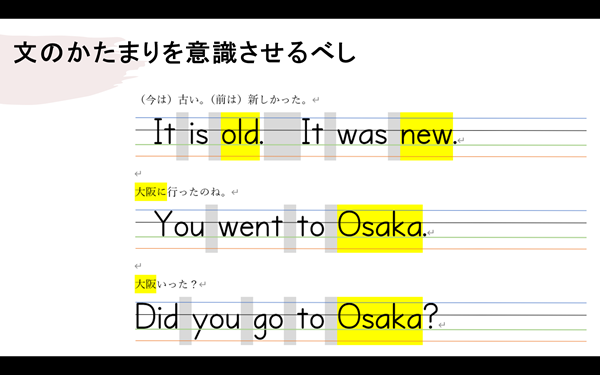

図1

中学校の外国語科とはちがい、文法ではなく小学校では文構造(子どもたちには「かたまり」と伝えています)を意識させたいです。

あとは語順です。

例えば、Sakura pushed Taku. とTaku pushed Sakura.を比較したり、日本語の特徴を考えることを通して英語との語順のちがいに気づいたりするような活動も高学年であれば必要です。

多くの学校で頭を悩ませているのが「カタカナ台本」です。これは書くことへの慣れや憧れを大切にしていくことが大事です。書くことに関しては、できていないことばかり目がいきがちですが、できていることをしっかり認めることも必要となります。

指導の実際

•文のかたまりを意識させるべし

•語順、「色」に慣れさせるべし

•やはり英語で書かせるべし

今後の小中連携について

最低限、子どもたちが中学校に進学したときに、「あ~小学校でやったな~!」と思えるようにサポートしたいです。

そして、小学校の時より「できるようになっている」と自分のことを認める機会の礎にしたいです。

課題としては、以下のように考えています。

•6年生における語彙学習

→5年生は単語、6年生では文での学習が多い

•「読むこと」、「書くこと」の充実

→中学校との学習量のギャップを埋める

※渡慶次(2024)でも同じような報告があります。

とはいうものの…

小学校における外国語教育の初期段階では、「教科ではない!活動なのだ!」と言われていました。

そして数年後、「教科だ!評価だ!」

はっきりと言って、指導者の意識を変えることの難しさを感じます。

あらためて、小学校外国語教育における指導者の役割について考える必要があると思います。

※文中の図表は資料をもとに筆者が作成

参考資料

- 粕谷恭子 (2023). 「現場目線で見直す小学校英語指導の現在」『英語教育』, 71(13), 20ー21, 大修館書店

- 文部科学省 (2017). 『小学校学習指導要領解説 外国語活動・外国語編』 開隆堂出版

- 三省堂 (2024). 「令和6年度版小学校英語教科書内容解説資料」

- 渡慶次正則 (2024). 『小学校と中学校の英語教育接続に関する実践的研究』 ,51,ひつじ書房

羽渕 弘毅(はぶち こうき)

西宮市立総合教育センター 指導主事

専門は英語教育学、学習評価、ICT活用。高等学校や小学校での勤務経験を経て、現職。これまで文部科学省指定の英語教育強化地域拠点事業での公開授業や全国での実践・研究発表を行っている。働きながらの大学院生活(関西大学大学院外国語教育学研究科博士課程前期)を終え、「これからの教育の在り方」を探求中。自称、教育界きってのオリックスファン。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望