お米と大豆は名コンビ 【食とくらし】[小5・家庭科]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイディア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子ども達の興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第107回目の単元は「お米と大豆は名コンビ」です。

米が変化してできる食品

「この後にどんな言葉が続くかな」

と聞くことから授業を始めます。

「食べられる」

「おいしい」

「つぶつぶ」

と、子ども達はどんどん発表していきます。楽しい雰囲気が出てきました。

「この時間の最後には、この後に入る言葉が見つかるといいですね」

と言って次に進みます。

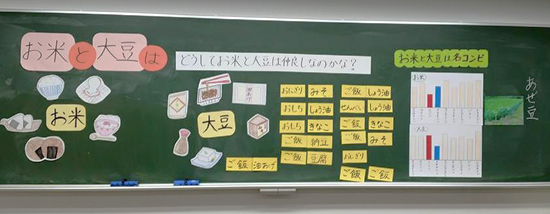

「お米からできる食品は何かな」

と子ども達に聞きます。子ども達から、「ご飯」「お餅」「おにぎり」「おかゆ」が出てきます。子ども達の発表に合わせて、用意していた食品カードを貼っていきます。

「煎餅」

という発言が出てきたときは、子ども達から

「そうだ!」

「えっ、そうなんだ」

と2通りの反応が出てきました。

大豆が変化してできる食品

「豆腐」

「納豆」

「きな粉」

「しょう油」

「みそ」

「油揚げ」

などが出てきます。ここでも、子ども達の発表に合わせて、食品カードを貼ります。

相性の良いペアを考える

大豆からできる食品の発表が出揃った所で、

「お米からできる食品と大豆からできる食品を一緒に食べると、おいしい組み合わせのものがあるよね」

と聞きます。子ども達から、すかさず

「ご飯と納豆!」

の声が返ってきます。

「そうです。ご飯と納豆のようなペアが他にもありますね。グループで相談してお米と大豆のペアをたくさん見つけましょう」

と説明し、活動の仕方を次のように指示します。

- 7.5cm×2.5cmの付箋1枚に一つの食品名を書く。

- 米からできる食品と大豆からできる食品をペアにしてA4の紙に貼る。

- 同じ食品名が何回も出てきても、その度に付箋紙に書く。

班になって子ども達の賑やかな話し合いが始まりました。

「ご飯に合うのは……」

「きな粉とお餅で、きな粉餅ができる!」

などと、どんどんペアを見つけていきます。

子ども達の話し合いが一段落したところで、班ごとにペアを発表していきます。子ども達からは、次のようなペアが出てきました。

- ご飯と納豆

- ご飯と豆腐

- ご飯ときな粉

- せんべいとしょう油

- お餅ときな粉

さらに、

「ご飯とみそ汁もいいと思います。なぜなら、みそも大豆からできているからです」

の発表には、なるほどという声が上がりました。

どうして米と大豆の組み合わせは良いのか

発表が終わった後、

「どうしてお米と大豆の組み合わせがこんなにたくさんあるんだろうね。きっと良いことがあるんだろうね。どんな良いことがあると思いますか」

と聞き、グループで相談させます。子ども達からは、

「大豆は調味料になるので、ご飯でできたものに味を付けることができる」

という意見が出ましたが、他には意見が出てきませんでした。少し難しいようでした。

そこで、米と大豆の栄養の特徴を表したグラフを示します。そして、次のように説明しました。

「お米に含まれている植物性タンパク質には、リジンやスレオニンといった必須アミノ酸が少なめです。一方、大豆はそれらの成分を豊富に含んでいます。逆に、大豆に不足しているメチオニンなどのアミノ酸をお米は多く含んでいます。つまり、米と大豆は、お互いに不足しているアミノ酸を補い合う絶妙な関係にあるということができるのです。この二つを組み合わせて食べれば栄養を補い合うことになり、相乗効果も期待できるのです」。

子ども達は、米と大豆が互いに補い合っていることに気づいたようです。そこで、

「おいなりさんってすごいよね」

と聞いてみました。子ども達は、すぐに、

「おいなりさんには、お米と大豆がセットになっている!」

と発言し、その良さに目を向けることができました。

「畦豆」の写真を読み取る

最後に、「畦豆」の写真を見せました。畦に一緒に植えられ、米と大豆を一緒に育てる工夫に子ども達は感心し、米と大豆を食べてきた日本人の暮らしの姿が「畦豆」にあることに気づくことができました。

「さあ、授業の始めに見せた『お米と大豆は』の次に何が続くかわかったかな」

と聞くと、

「仲がいい」

「助け合う」

の言葉を見つけてくれました。そこで、

「先生は、こんな風に考えます」

と言いながら、米と大豆は「名コンビ」であることを伝えました。そして、最後に次のように話して授業を締めくくりました。

「米を主食とし、何種類もの大豆食品を生み出してきた日本人は、米と大豆によって、健康を保ち続けてきました。例えば、日本人は、古くからご飯をみそ汁と一緒に食してきましたが、これは、実に賢い組み合わせなのです。こうした『日本型食生活』にもっと目を向けて欲しいですね」。

子ども達の感想です。

「お米で作られている食べ物と大豆で作られている食べ物は、一緒に食べると体に良いことがわかりました」。

「お米と大豆が他の食べ物に変わることはずっと前に勉強していたけど、どうして組み合わせが良いのか考えてみたこともありませんでした。これからは、お米と大豆を中心にご飯を食べていきたいです」。

授業の展開例

- 「日本型食生活」について詳しく調べてみましょう。

- 米が変化してできる食べ物、大豆が変化してできる食べ物を調べてみましょう。

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望