学校現場での授業研究システム活用例 小学校編(前編) 共同研究「子どもの学びの見とりと授業デザインを支えるFuture LS Roomの開発」の取組事例

1 はじめに

本校では、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善として、教師が何をしたのかではなく、子どもがどう学んだかを大切にする授業研究に取り組んでいます。

そのために研究授業では、抽出した3名の子どものグループの対話を手書きで記録し、子どもの対話に耳を傾けて、一生懸命記録を取っています。授業後の協議会では、3名の子どもの最初と最後の記述の比較や、対話記録をもとに、授業者が想定した学びが起きているか、起きていなければその原因はどこにあるかを考察しています。

今回、こうした授業研究において初めて「学瞰システム」を活用してみました。その様子をご紹介いたします。

2 5年生音楽科 鑑賞の授業研究から

それでは、2022年11月に実施した、5年生音楽科「曲想を味わおう」の授業と、授業後の協議会の様子を紹介します。

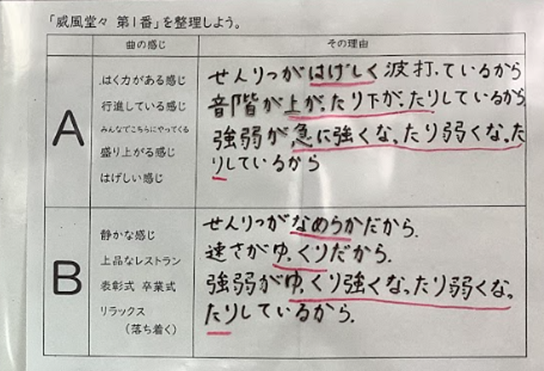

この授業は「威風堂々 第1番(エルガー作曲)」を聴いて、楽曲を形づくっている旋律、リズム、速さ、楽器の音色の重なりなどの要素の特徴を聴き取り、友達と話し合う活動を通してその要素を根拠に曲想の違いを説明することができることをねらいとしています。具体的には、速度が速くはずんだ旋律で勢いのあるA の部分と、ゆったりとした厳かな感じがするBの部分の曲想の違いを、リズム、旋律、速さ、楽器の音の重なりを根拠に説明できるようにすることです。

| 前時 | 「威風堂々第1番」を聴いて、感じたことや気づいたことについて話し合い、課題をつくる 課題 「威風堂々第1番」のAとBの曲想(曲の感じ)の違いを説明しよう |

| 本時 | ①個人で課題に対する自分の考えを書く

②エキスパート活動

③ジグソー活動

④クロストーク 課題に対する自分の考えを書く |

| 次時 | AとBの曲想の違いは、旋律、音の重なり、速さなどの要素が違いによることを踏まえて、「威風堂々 第1番」の楽曲全体を味わって聴く |

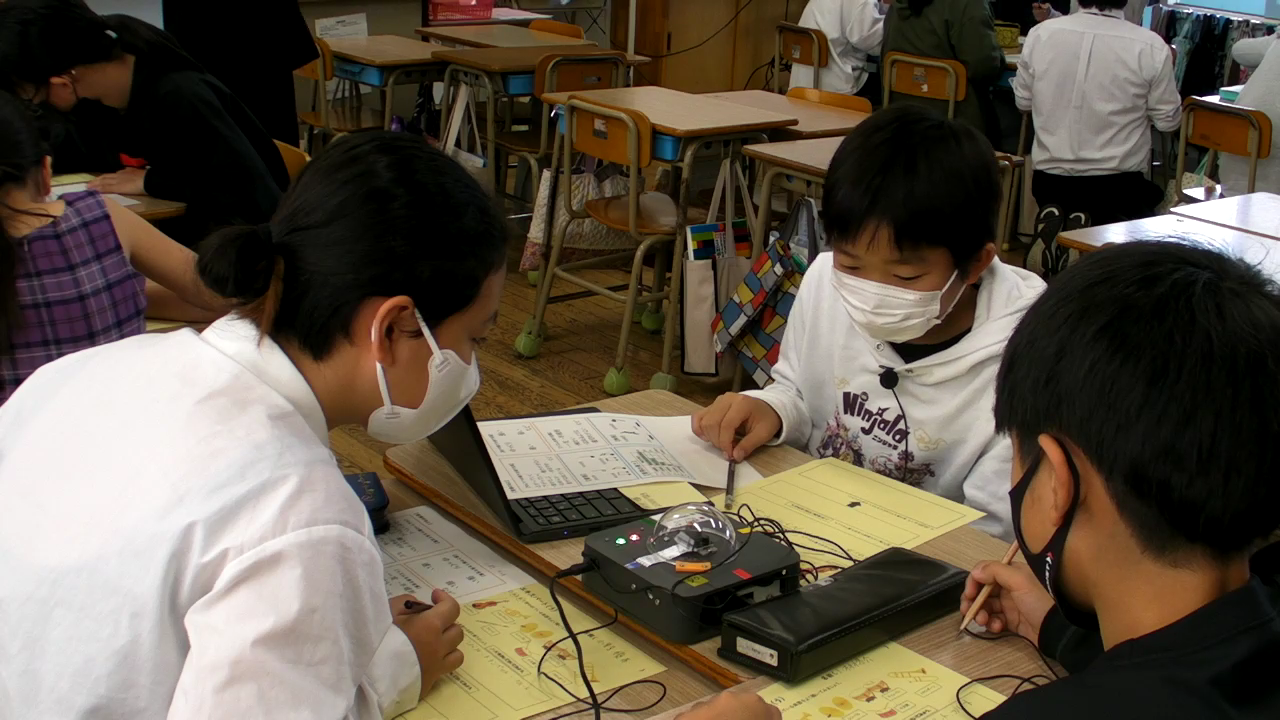

授業では、あ、い、うの3つのエキスパート資料と、タブレットPCにそれぞれの部分が比較できる音源を準備しました。そして、資料の音源を繰り返し聴きながら、エキスパート資料をもとに話し合い、ジグソー活動で課題を解決していきました。

| あ | (あ の児童がホワイトボードにまとめる) |

| い | このことをまとめると |

| う | Aはこっちよね その理由 いの資料ちょっと見せて |

| い | (曲に合わせて指揮の動きをしながら)ほら 力強いよ |

| あ | 力強い |

| う | 力強い 力強いは曲の感じじゃない?その理由は |

| あ | その理由は |

| う | リズムとか旋律じゃない? |

| い | 旋律 |

| う | 旋律が・・音階が急に上がっている 激しくギザギザ |

| い | これ、図(音符を線でつないだ楽譜)を見たらわかる |

| あ | 波 |

| う | 波打っているでいい? |

| い | うん |

| う | あと音階があがっているところ |

| い | 上がったり下がったり |

| あ | 上がったり下がったりする |

| い | 強弱が激しいとか |

| う | うーん あと打楽器?強弱かな 急に大きくなったり強くなったり弱くなったりする |

| あ | 音が伸びている |

| い | だから音が跳ねている |

| い | Bは? |

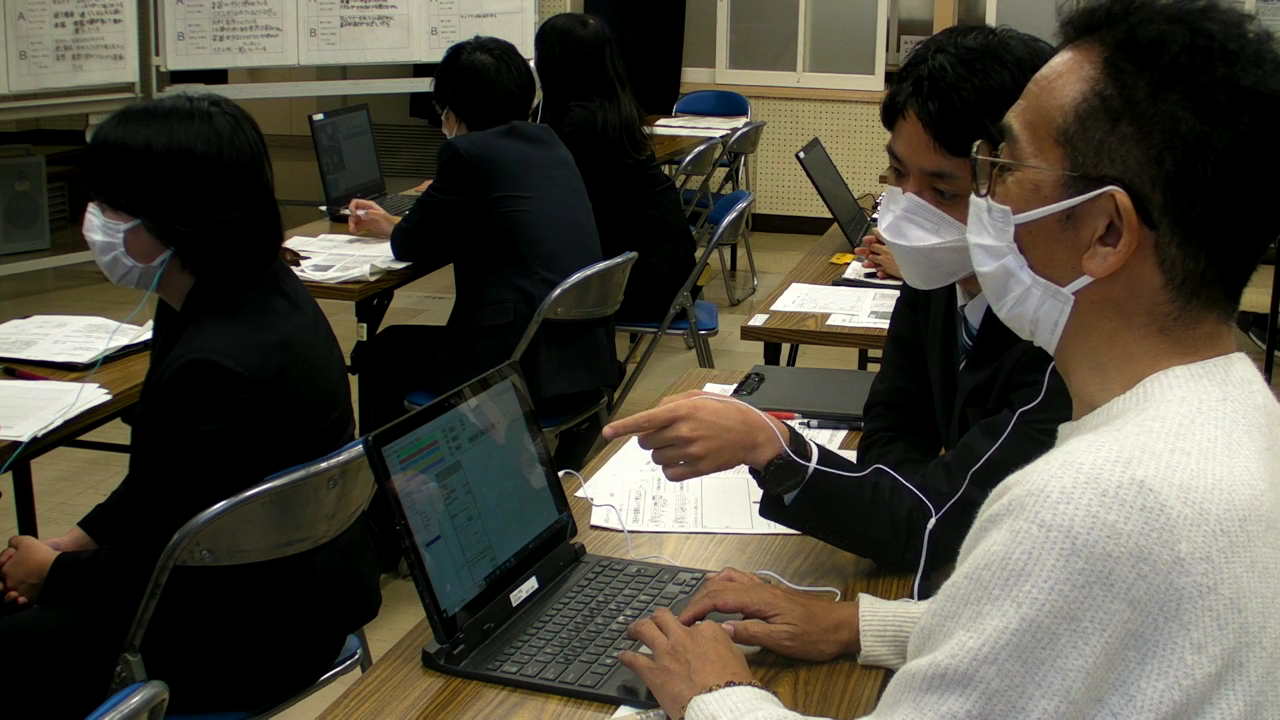

3 学瞰システムを使った協議会を行って

今回初めて、学瞰システムを使うことにより、音声、映像、文字を合わせて確認しながら、より子どもたちの対話に基づいた協議をすることができました。手書きでは聞き落としてしまうようなつぶやきを音声で聞いたり、黙って深く考えている表情を見たり、子どもが考えている様子も見取ることができました。また、対話記録に「リズム」、「旋律」、「強弱」などのキーワードを入力すると、検索してその言葉を発している部分を探すこともでき、授業者が想定した学びを子どもたちが行っているかを見取るために大変効果がありました。

協議会の中では、以下のように子どもの対話に基づく発言がみられました。

- 子どもたちは、「音楽のもと」である要素を根拠に、対話することができていた。

- ジグソー活動で、3つの資料の内容を全部合わせて発言していた。

- うの資料では、楽器の音色や重なりを聴き取ることはできていなかった。

- ジグソーで何を話し合わせたかったのか、授業者の意図が児童には明確になっていなかったのではないか。

- あ、い、うの資料を踏まえて、クロストークでは要素同士の横のつながりがあるとよかったのではないか。

- 授業者は「音の重なり」について気づかせたかったが、子どもたちの対話記録から、重なりを聴き取って気づくことが難しかったのでは。

以上のように、学瞰システムを活用することにより、子どもたちの対話をもとに、本時の課題や資料が適切であったか多くの意見交流をすることができました。

4 学瞰システムを活用したメリットについて

今回学瞰システムを活用してみて、活用するメリットは大きく2つあると考えます。

1つは、協議会において、子どもの対話や表情をもとに授業を振り返ることができるので、「子どもの姿から」授業改善するという視点がぶれずに協議することができます。

事後協議会で、参加者全員で子どもの対話を音声で聞く、文字で見る、映像で表情を見ながら協議を深めることにより、子どもの姿で授業改善のPDCAサイクルを回すことができます。このような研修の積み重ねは、子どもの学びの見取りだけでなく、授業づくりの際にもその視点が生かされると考えます。

2つは、授業者がじっくりと子どもたちの姿をもとに授業分析をすることができることです。授業者は、授業中は全体を見ないといけないので、じっくりと子どもたちの対話を聞くことができません。授業後に学瞰システムを活用することで、詳しく子どもの学びの過程を分析し、資料や課題が適切であったかを振り返ることができます。

(授業者の感想から)

- 子どもたちに話してほしい言葉で検索すると、子ども達が音楽の要素を使って話し合っていることがわかり、どのような要素を聞き取っているのかを見取ることができた。

- それぞれの表情や、一人一人の小さなつぶやきまで知ることができ、子どもが考える様子を深く見取ることができた。

- 一人一人の対話記録の文字を追うことで、どこで思考が深まったか、どの対話で気づいたかを分析することができる。周りの音をほとんど拾うことがなく、そのグループの子どもたちの音声のみをきれいに拾うので、後から自分でふり返るときや研修で使用するときに子どもの対話が大変聞きやすく、振り返りがしやすい。

このように、子どもの学びを見取り、子どもの姿から授業改善することで、授業者はもちろん、参観した教員の授業作りの力も伸びると考えます。さらには、協調学習だけではなく、日常の授業づくりにおいても、子どもの学びの過程を見取る力が育っていくと思います。

今後、もっと一人一人の教員が手軽に学瞰システムを使えるようになると、「子どもを主語」とした授業づくりのPDCAサイクルが効果的、効率的に回せるようになると考えます。

次回は、システムを活用した授業研究を継続的に行っている小学校の事例(広島県安芸太田町立戸河内小学校)から、先生方にどんな変化が見られているかをご報告いただきます。

末永 喜美子

飯塚市立立岩小学校 校長

本校では、子ども達の「課題に対して主体的かつ協働的に既有の知識や技能を活用して問題解決を図っていく力」を育てるために、「教師が何をしたのではなく、子どもがどう学んだかを大切にする授業づくり」ができることを目指して、全職員で協調学習の授業研究に取り組んでいます。若年教員が、先輩教員に学んだり、学譜システムを活用したりしてぐんぐん育っています。

文・写真:一般社団法人教育環境デザイン研究所 CoREFプロジェクト推進部門

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事