「授業研究システムを活用した仮説検証型授業研究」リポート 中学校3年社会「裁判と人権」の授業録画から子どものつぶやきを分析

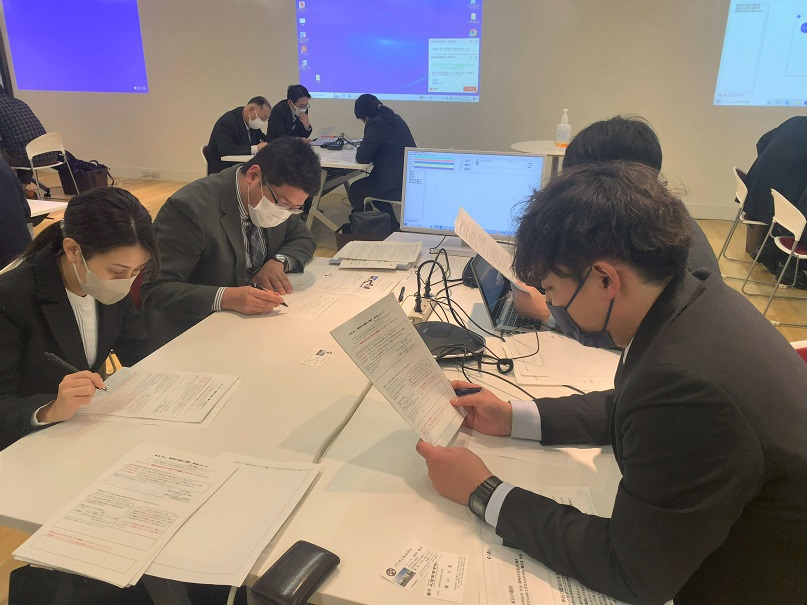

2019年にスタートした、一般社団法人教育環境デザイン研究所(CoREF)と内田洋行教育総合研究所の共同研究「子どもの学びの見とりと授業デザインを支えるFuture LS Roomの開発」では、2023年3月4日、ワークショップ「学瞰(がっかん)システムを活用した仮説検証型授業研究」を開催した。全国各地から約30名の教員が集結し、子ども目線に立った、主体的・対話的な授業づくりの知見が共有された。

※授業研究システム(学瞰システム)の詳細については連載vol.1をご覧ください。

学びの事実に焦点化した授業研究

冒頭では、CoREFの飯窪真也主任研究員より共同研究の趣旨が伝えられた。

「私たちは“子どもがどのように頭や心を働かせたか”を知ることが豊かな授業づくりのカギであると考えます。とはいえ授業中、子どもの発話を聞き取ることは簡単ではなく、リアルタイム観察には限界があります。このような背景から『子どもの学びの見とりと授業デザインを支えるFuture LS Roomの開発』がスタートしました。ICTで子どもの発話を見える化することで、授業研究を支援しています」

Future Learning Sciences Roomデモ

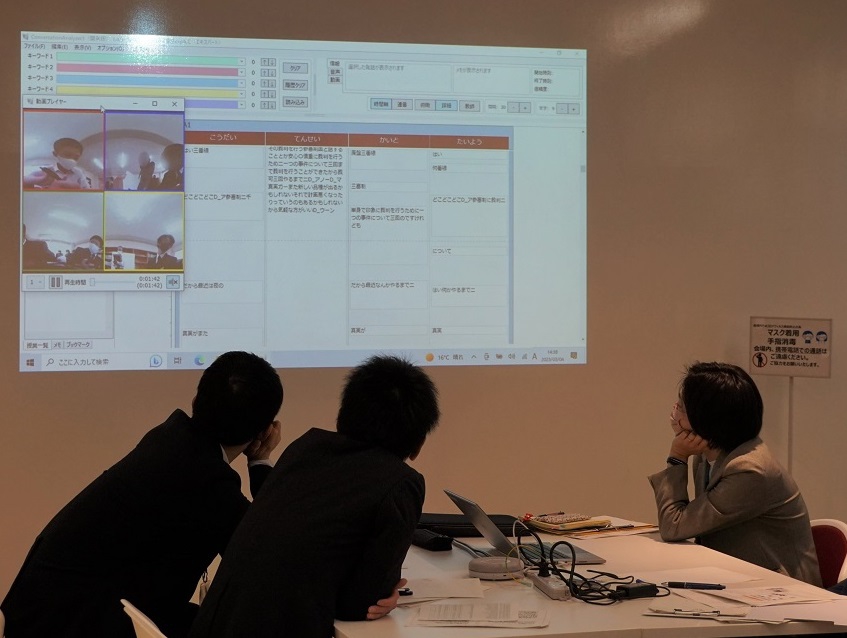

はじめに学瞰システムのデモンストレーションを実施。遠隔でのグループ学習がどのように見とれるかを示すためだ。会場と同じビルの7階Future Class RoomにFuture LS Roomのコンセプトを実装し、スタッフの会話の様子をリアルタイムに配信した。

右側が学瞰システムのレコーダーによる画像で、左側がFuture Class Roomに設置された天吊りカメラによるものだ。7階での音声は会場で鮮明に聞き取れることが確認された。

事前研究会

「知識構成型ジグソー法」を簡易体験

本日の題材は、広島県・安芸太田中学校の藤並進教諭が昨年度秋に実施した中学3年の社会科「裁判所の仕組みと働き」の授業だ。ジグソー活動で取り組むメイン課題は、「裁判所はどんな社会の実現を目指しているのだろうか」である。

参加者は4名ずつグループになって座り、テーブルにあらかじめ配されたエキスパートA、エキスパートB、エキスパートCの資料を読む。その後、メイン課題の「〇〇な社会」の〇〇に当てはまる言葉をグループごとに考える時間が与えられ、以下のようなアイデアが出された。

- 『国民全員が平等な社会』となりました。裁判官も人間であるため、間違える可能性もあると考えたからです。ネガティブな側面をさまざまな制度でストップできる仕組みをつくるのが理想と思います。

- 『公平公正な社会』です。間違った判断を防ぐために、3回まで裁判を行え、さらに再審という制度があることから、誰に対しても公平公正な基準が設けられていることが理由です。

- 『権力の暴走が適切に抑止できる社会』です。法律を恣意的に運用したり、裁判を受けずに懲役が決まったりすることがないような社会を裁判所は目指していると考えます。

ねらいの説明

授業者のねらいは「法によって人々の権利が保障されている仕組みを理解してもらうこと」。裁判所=法を破った者に罰を与えるというイメージが強く、人権を制限する場所と捉える生徒が多いと予想されるという。しかし実際は、裁判所は法律に基づいて人権を守っており、これにより国民の暮らしが保たれていることを理解してほしいという考えが軸になっている。

各エキスパートで抑えたいポイント

- エキスパートA「三審制や再審制度という仕組みが整えられているのはなぜだろうか」

三審制から無実の人を有罪にしないようにしていること、冤罪の場合でも再審制度があることで判決が覆ることがある。この2つから無実の罪で裁かれ、国民の権利ができるだけ制限されないようにしていることを読み取る。 - エキスパートB「裁判所は判決を決めるときに何を意識しなければならないのだろうか」

裁判の際には被告人にとって不利益にならないような原則があること、刑法と判例によって判決が決められていること。この2つから裁判官が私怨で刑罰を決めることがないように制度を整えることで、被告人であっても国民の権利が守られていることを読み取る。 - エキスパートC「裁判所が国会や内閣が憲法に違反していないかをチェックするのは何のためだろうか」

裁判所には違憲審査権があり、国会や内閣の様子を監視していること、憲法に違反する法律や行政による命令の修正を促していること。この2つから国会や内閣によって国民の権利が制限されることがないように守るのが裁判所の役割ということを読み取る。

学習の予想

続いて、グループごとに子どもの学習を予想。授業者の期待や想定通りに子どもは学べるのか?つまずきが生じるとすればどこか?を考えていく。約10分のディスカッション後、下記のような予想が発表された。

- 『基本的人権を保障すること』は出にくいと予想します。エキスパート資料に人権という言葉がなかったことが理由です。

- 国民や人権というキーワードは出づらいという意見が多かったです。資料では裁判所が視点となっているためです。

- 資料に国民という言葉が出ているものの、自分事として捉えられず、他人事として考えてしまうのではないかと予想します。

学瞰システムを活用した授業の観察

次に学瞰システムを活用した50分の授業観察が行われた。記録されているのは、資料A、Cのエキスパート活動各1グループと、1班、3班のジグソー活動の様子である。各テーブルに設置されたPCには生徒のワークシートも入っており、適宜参照することもできる。

事前予想と比較しながら、「想定していた対話や思考」「想定外の対話や思考」「想定になかったつまずきの対話や思考」といった観点で子どもの学びの様子や発言を見た。

事後研究会

予想と比較し、気づきを話し合う

続いて、授業観察後の協議を実施。前半は予想と比べた上で、見とれた学びの様子を考察し、以下のような意見が共有された。

協議の後半では、子どもの学びの様子を根拠に、学びをより深める授業デザインや支援の工夫について議論した。

学瞰システムを活用した授業研究の感想

終盤には振り返りを実施。授業観察や協議などで得られた気づきをGoogle Formに入力していく。以下のような感想が寄せられた。

記者の目

教員が子どもの立場に立って進められたワークショップ。普段とは真逆の視点での授業研究は大きな学びとなったはずだ。参加者の中には日頃から学瞰レコーダーを使うという教員もおり、「普段あまり話さない生徒の意見も拾ってくれるのが有難い」「グループディスカッション時に大変重宝している」という声が寄せられた。社会変化が著しく、創造的な学びを深めていくことが不可欠な昨今。この時代の学びにはICTの活用が不可欠だとあらためて実感した。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事