学校現場での授業研究システム活用例 小学校編(後編) 共同研究「子どもの学びの見とりと授業デザインを支えるFuture LS Roomの開発」の取組事例

1 はじめに

学瞰システムの画面

本校では、これまで「学瞰システム」を活用して、子ども達の学びの事実に基づく授業研究を続けており、ベテラン教員が自らチャレンジする姿や、若手教員が前向きに吸収して授業力を向上させようとする姿が見られるようになりました。1時間の授業の中で、子ども達がどのような対話をし、何につまずき、何をきっかけに思考を深めていくのかを把握することで、授業者だけでなく全教員で子どもの「学びを見とる力」を高めていけると感じています。こうした授業研究を通して、学校全体の研究推進に対する意識が高まり、和やかな雰囲気で授業づくりが進められているように思います。

私は、本校の教頭として、「学瞰システム」等の準備や環境整備を行うだけでなく、授業の組み立ての相談役として授業づくりに関わっています。先生方の授業への意気込みや想いがしっかりと伝わってくる分、「やってよかった」と思える授業にしていきたいと願っています。今回は、これまでの実践から、二つの授業研究を紹介します。

2 授業研究事例

(1)システムを活用して1週間後に事後協議を実施した事例:第4学年算数科

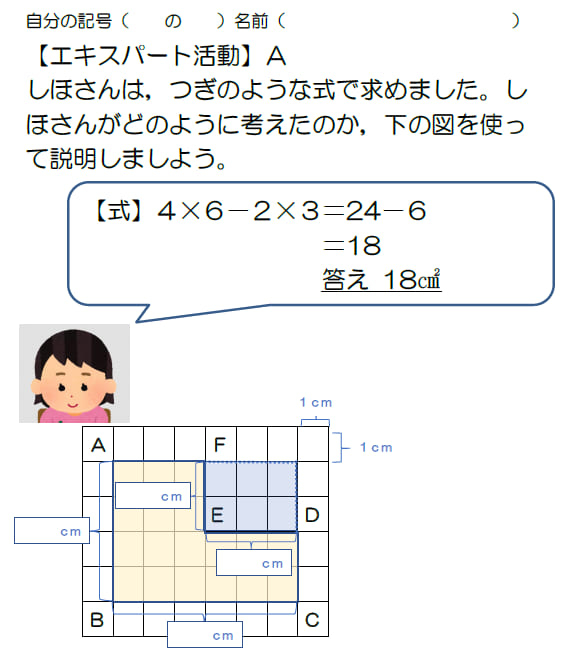

A児の資料

令和4年10月、第4学年算数科「広さの表し方を考えよう」の授業研究を行いました。授業者であるベテラン教員は、以前この教材で授業を行ったことがあり、今回は改善を加えての授業となりました。しかし、授業当日は、他にも本校での研修が重なっており、多くの教員が4年生の授業を参観できない状況でした。そこで、後日「学瞰システム」を活用して学習の様子をオンデマンドで観察し、事後協議を行うことにしました。

その時の様子をご紹介します。

【学瞰システムで確認したジグソー活動の様子】

児童A・B・Cが集まって、エキスパート活動での内容を順番に伝え合う場面です。A児は、普段から学習面で気にかかる子どもの1人でした。この場面でも、A児はどう説明すればよいか迷っていました。そこで、B児やC児は、A児が何を伝えようとしているのか、資料を見ながら一緒になって考え始めました。

授業を参観できなかった教員も、システムを通して、まるでその場にいるように児童の様子を見守っていました。

| C児 | まず、ここの6㎠を切って… |

| B児 | じゃ、どこがどうなん? どんな四角形がどこで、どういう面積なん? |

| A児 | 分からない。 |

| C児 | んー最初の四角形… |

| B児 | 最初の4×6っていうのはたぶん、「青」の四角形をたして、「青」の長方形をここの… |

この瞬間、これまで「分からない」と言っていたA児の様子が変わります。

| A児 | あ、「青」の所は、 「青」の部分を図っているのは3と2です。 縦が2㎝横が3㎝だから、3×2(公式では2×3)をしたら6になり、6はここの所に出されます。 それで、黄色の部分は6×4(公式では4×6)をしたら24になるので、24はここだけど でも答えは18だから、だから24-6をしたら18ヘーコー? |

| B児 | ヘーホー(平方)ね。 |

| A児 | ヘーホー四辺形? |

| B児 | ヘーホーセンチメートル(㎠)? |

| A児 | ヘーホーセンチメートル(㎠)! |

A児の資料を何とか理解しようとするB児やC児が、「青の四角形」に着目する発言をしたとき、これまでどう説明すればよいかわからず頭を抱えていたA児の思考が動き始めたのです。システムを通してその様子を見ていた職員から歓声のような声が上がりました。

その後の協議で、数字や公式のような抽象的なものではなく「青の四角形」という視覚的な手立てがA児には有効であったことを皆で共有しました。

こうしたシステムを活用した事後協議を通して子どもの学びに関する多くの発見があり、ベテラン教員である授業者も、「次やる機会があれば…」と、協議後すぐに次の授業案を思い浮かべているようでした。

(2)若手教員に発見がたくさんあった事例:第1学年国語科

令和4年12月、2年目の若手教員が第1学年国語科「たぬきの糸車」の授業研究を行いました。授業者は、自分なりにしっかり教材研究を行い、準備を重ねたつもりでしたが、授業を終えた直後は、期待とは違う授業になったと言葉を失い、肩を落としていました。

ところが、対話の記録を用いて学びを振り返ってみると、子ども達は教科書の本文を懸命に読みながら対話を重ね、期待する答えを導き出しているのです。

| D児 | 「どうしておかみさんはたぬきがかわいいと思ったのかな。」(と課題文を読んで) 罠に引っかかってるから? |

| E児 | 目がくりくりしてかわいいから? |

| D児 | 罠に引っかかってるから? |

| E児 | え?ここ(挿絵)罠に引っかかってる? |

| D児 | え、だって「おかみさんはたぬきがかわいいと思ったのかな…」 (E児に問われて、再度課題文を読み直して考えを修正し) 障子から目がのぞいていたから。 |

| E児 | やぶれ障子の穴から目が見えたから。 |

| D児 | やぶれ障子の穴から目が出ているから。あと、何かある? |

| E児 | 体がかわいいから。足がかわいいから。 |

| D児 | うーん。 |

| E児 | 目がくりくりしてかわいいから。 |

| D児 | (ホワイトボードに書く。) |

若手教員は、授業中には見ていたようで、実は見えていなかった「子どもの学び」を見とることができ、子ども達の学ぶ力に驚いていました。そして、授業で用意した資料が子ども達にとって効果的であったこと、その上で課題に注目するような手立てがもっと必要であったことなど、今後の授業につながる振り返りをすることができました。

この若手教員は、1月にも小規模な授業研究を行いました。このときも全て授業者の想定通りの学びが起こったわけではありませんでした。しかし、今度は最初から前向きに子ども達の様子を踏まえて次の実践のための気づきを挙げる様子が見られ、大変心強く感じました。

3 おわりに

本校では、このように、経験年数の違う教員同士が「学瞰システム」も活用して子どもの学びの事実を根拠に協議をすることで、授業者にも参観者にも発見があり、皆がまるで自分の授業のように喜んだり悩んだりしながら授業研究を積み重ねています。ベテラン教員も若手教員もこうした同僚性の中で支えられ、育っていく、そういう授業研究をこれからも支えていきたいと思っています。

6回にわたってお届けしてきた共同研究「子どもの学びの見とりと授業デザインを支えるFuture LS Roomの開発」の取組事例いかがでしたでしょうか。子どものつぶやきが聞こえる、学びの過程が見えることで、主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善に先生方が一層前向きに取り組まれ、校内研修が変わっていっている様子をご覧いただけたかと思います。今後もCoREFと内田洋行教育総合研究所は連携してこの取組を発展させてまいります。引き続きご注目ください。

次回は番外編として、中学校3年社会「裁判所の仕組みと働き」の授業の録画を基に行った授業研究会の模様をリポートします。

岡上佳奈枝

広島県安芸太田町立戸河内小学校 教頭

安芸太田町の小学校で教諭として知識構成型ジグソー法による協調学習の実践を重ね、2019年6月、テレビ会議システムを活用した複式学級での協調学習を実施する。2020年4月より安芸太田町立戸河内小学校教頭として赴任し、協調学習の授業づくりを通して人材育成に取り組んでいる。

文・写真:一般社団法人教育環境デザイン研究所 CoREFプロジェクト推進部門

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事