野口武悟 読書から「誰1人取り残さない」環境づくりを

読書バリアフリーと図書館の取組

誰もが読書できる環境を整える「読書バリアフリー」。図書館の読書バリアフリー化が急がれていますが、課題も多く、思うように進んでいないのが現状です。図書館情報学を専門とし、2024年12月に『学校の「読書バリアフリー」はじめの一歩』を上梓された専修大学文学部教授の野口武悟氏に、公共・学校図書館における読書バリアフリーの取組や、図書館が抱える課題についてお聞きしました。

読書バリアフリーとは

読書バリアフリーについて教えてください。

障害などにより、点字や音声、大活字など、さまざまな形の本を必要とする人がいます。しかし、こうした本はまだ少なく、入手もしづらい状態にあります。この状態を「本の飢餓」と呼びます。この本の飢餓を解消するために、読むことを難しくしているバリアを取り除き、誰もが読みやすい環境を作っていくことが読書バリアフリーです。読書バリアフリーの推進に向けて、2019年にプリント・ディスアビリティのある方を対象とした読書バリアフリー法(視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律)が施行されました。

読書バリアフリー法が制定されたのは、それほど前のことではないのですね。

まずは子どもたちの学びに不可欠な教科書を読みやすくしようと、2008年に教科書バリアフリー法(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律)が施行されました。しかし、ドリルや副教材などは同法の対象外で、カバーできていません。

小さいうちから、自分に合った読み方を選択できるように

専修大学文学部 野口 武悟 教授

プリント・ディスアビリティのある方とは、どのような人を指すのですか。

障害により、本や雑誌などの印刷物を読むことが困難な方をいいます。全盲やロービジョンなどの視覚障害のある方や身体障害のある方のほか、視覚に障害はなくても文字の認識が難しいディスレクシアのある方などがあてはまります。

学校の先生方が把握されている以上に、通常クラスにはディスレクシアの子がいるのではないかと言われています。文部科学省が2022年に公表した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」によると、小中学校において学習面で著しい困難を示す子どもの割合は6.5%。おそらく、そうした子の多くは読むことに難しさを感じているのではないでしょうか。

プリント・ディスアビリティであることを自覚できていない子どもが少なくないということですね。

はい。ディスレクシアの子は生まれつき文字がゆがんで見えたりするので、自分だけがそうした状態にあるとは思っていません。けれど、自分がうまく読めない教科書を、みんなはすらすらと読んでいる。そうした状態が続くと、その子の自己肯定感はどんどん下がってしまいます。

子どもが自ら声を上げることは難しいですから、地域の図書館や学校図書館、学校の教室などを読みやすい環境へとバリアフリー化していくことが必要です。1人1台端末が整備された現在、デジタル教科書の音声読み上げ機能を使うなどの選択肢を用意し、低学年のうちから、誰でも使っていいことを伝えることが重要でしょう。

バリアフリー図書と読書補助具

読書のバリアフリー化のために、どのような取組が行われていますか。

バリアフリー図書の出版・導入が進められています。点字図書や点字付き絵本、活字を大きく印刷した大活字本、触って読める布の絵本など、多様なニーズに応える図書があります。

音声で読書を楽しめる音声DAISYやオーディオブック、音声読み上げ機能付きのアクセシブルな電子書籍などは、視覚障害のある方、特に人生の途中で目が不自由になった方からのニーズが高いです。DAISYとはDigital Accessible Information SYstem(アクセシブルな情報システム)の略で、デジタル録音図書の国際標準規格。音声に加えて文字や画像も同時に再生できるマルチメディアDAISYもあり、こちらは主にディスレクシアや知的障害のある方の間で普及が進んでいます。

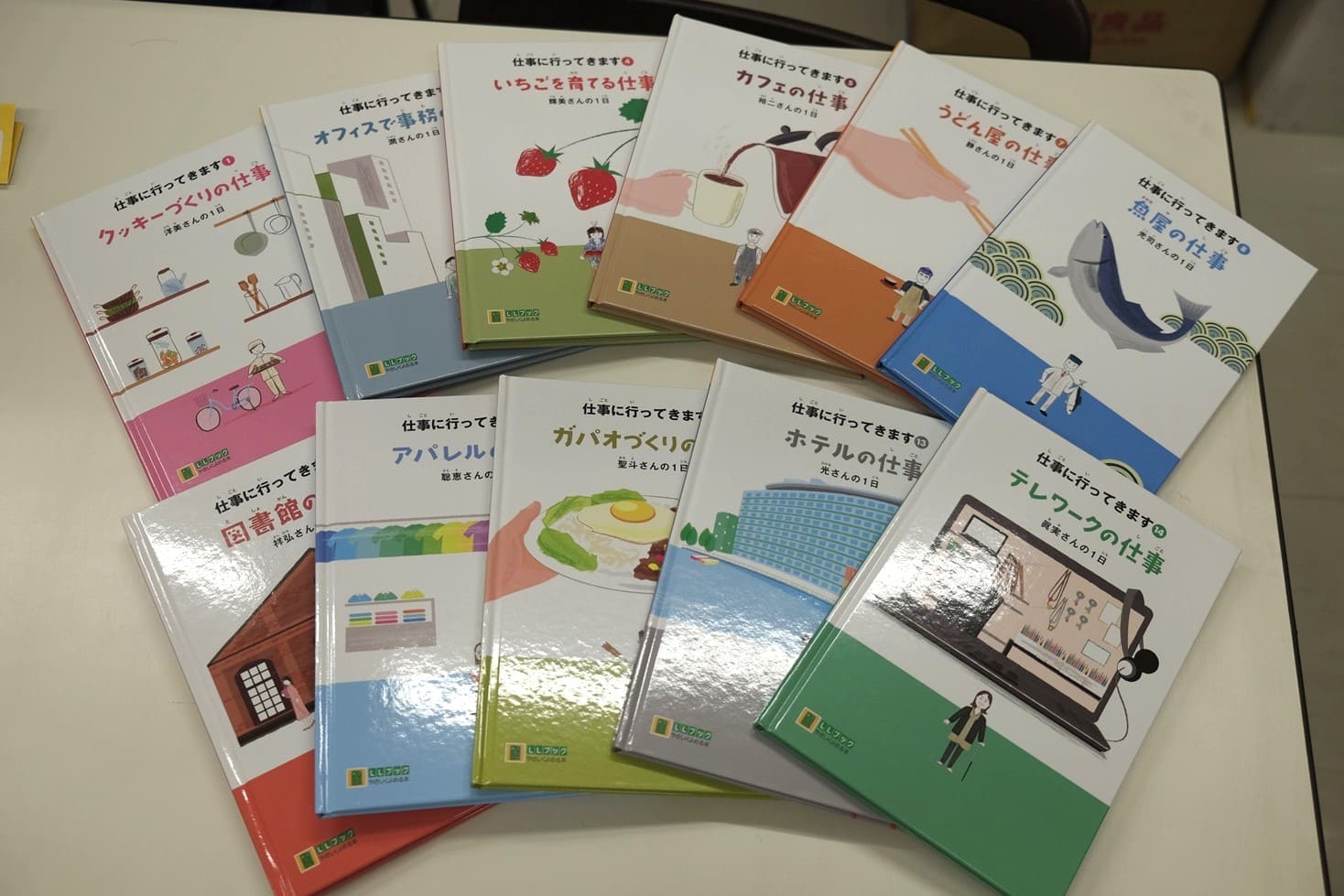

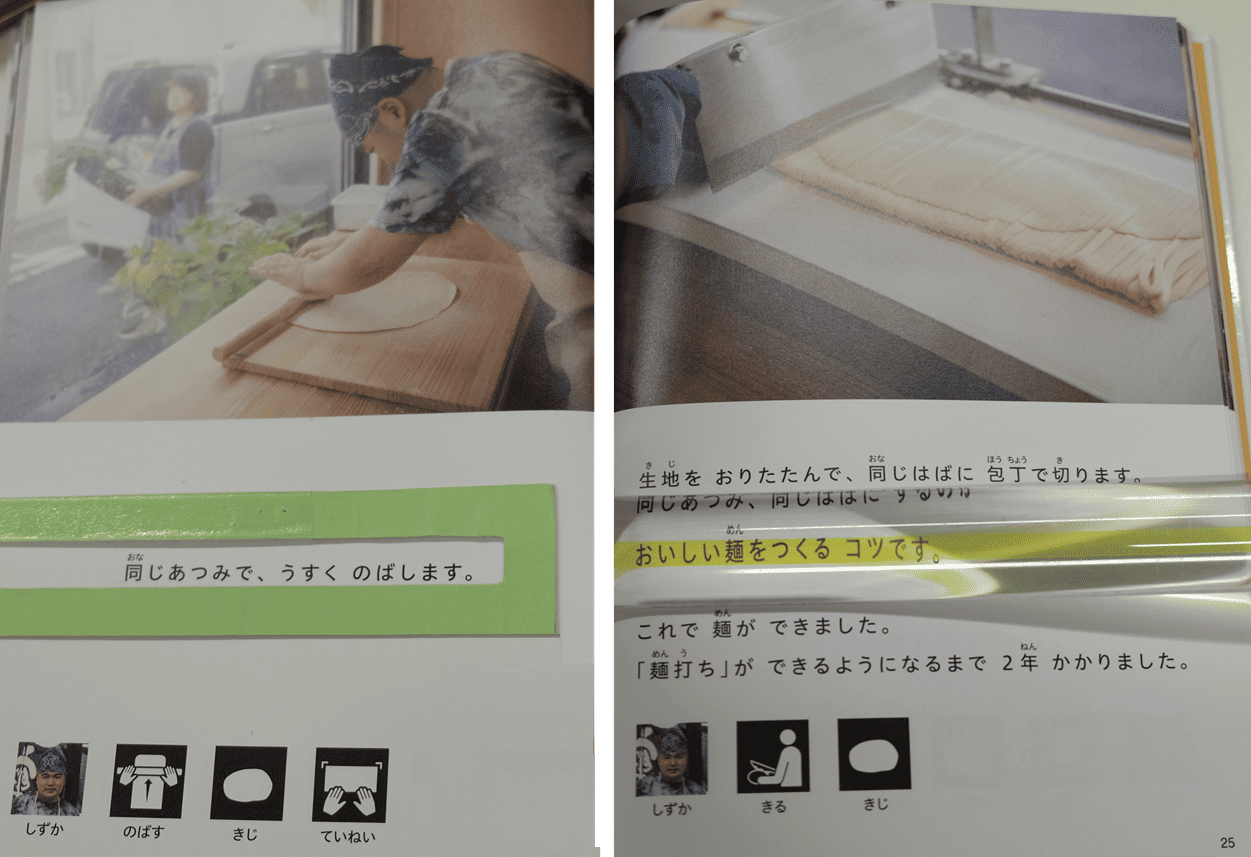

やさしい言葉とピクトグラム(絵文字)、イラスト、写真などを使ってわかりやすく表現したLLブック(LLはスウェーデン語のLättlästの略で「やさしく読みやすい」の意)は、知的障害や発達障害のある方を対象としたものが多いですが、日本語指導が必要な子どもたちにも読まれています。

例えば、私が監修している『仕事に行ってきます』というLLブックシリーズは、さまざまな職業に就く障害のある方の1日を紹介したもので、第1巻が2023年に国際児童図書評議会(IBBY)のバリアフリー絵本リストに選ばれています。障害のある方の働き方=福祉就労というイメージが強いですが、 実際はいろいろな職場で活躍していることを伝えたいと思い、作りました。小学校の図書館で仕事調べに使っているという声もいただいています。

このほか、拡大鏡やリーディングトラッカー(特定の行に視点を集中できるように周りの行を隠す道具)などの読書補助具、印刷物の文字を拡大したり白黒反転させたりして読みやすくする拡大読書器などの読書支援機器の整備も進められています。

リーディングトラッカーは使ってみると大変読みやすく、便利なものですね。

はい。ディスレクシアの方だけでなく、集中して読みたい方にも適した道具で、私はこれに拡大機能が付いたリーディングルーペを持ち歩いています。リーディングトラッカーには既製品がありますが、学校司書や子どもたちが図書委員会の活動の一環で手作りしている学校もあります。

公共図書館の障害者サービス

公共図書館ではどのような読書バリアフリーが行われているのでしょうか。

バリアフリー図書の貸し出しのほか、拡大読書器の整備やボランティアによる本の点訳、本をその場で音訳する対面朗読サービスの提供などを行っているところもあります。図書館では読書バリアフリー法ができる前からこうした取組を続けてきましたが、職員配置や予算の不足などのため、自治体によってサービスレベルに差が生じています。改善のためには行政の理解が欠かせません。

※「2022年度(令和4年度)公立図書館における読書バリアフリーに関する報告書」(47都道府県+1,343市町村立図書館が回答)によると、大活字本(市販)あり92.1%、点字資料・点訳絵本(冊子)あり74.1%、LLブックあり66.3%、拡大読書器あり55.3%、対面朗読サービスの実施体制あり34.2%、音声デイジー再生機あり31.7%。

対面朗読サービスは図書館の職員が行っているのですか。

ボランティアの方が中心です。音訳は読み聞かせとは違い、聞き手に先入観を与えないよう、感情を込めすぎずに読まなければいけません。一人前になるには、地域の図書館や社会福祉協議会などの養成講座修了後、10年程度の経験を要するとも言われるくらい、専門性が求められます。音訳ボランティアには年配の方が多く、若い世代にノウハウを引き継ぐ体制づくりが求められています。

また今後に向けては、対応が難しい図表や写真の説明にAIを併用するなどして、音訳者の負担軽減につなげることが期待されています。

まずは「りんごの棚」を設置して

バリアフリー図書や読書補助具などを集めた「りんごの棚」が、公共図書館だけでなく学校図書館にも広がり始めていると聞きます。どんな効果があるのでしょうか。

りんごの棚を設置することで、バリアフリー図書や読書補助具が手に取りやすくなるだけでなく、多くの人が多様な本や読み方があることを知り、理解を深めることにもつながります。小中高の学校図書館では読書バリアフリーのはじめの1歩としてりんごの棚を設置するとよいのではないでしょうか。

りんごの棚の説明として、「障害のあるなしにかかわらず利用できる」という言い方をされることがありますが、そもそも読書のバリアをなくすためのものなのですから、「誰もが読みやすい本を集めた」といった紹介の仕方が望ましいと思います。便利な道具は先生が率先して使うのもよいでしょう。

GIGAスクール構想で整備された1人1台端末も読書バリアフリーに活用されていますか。

今、求められているのはコンテンツの充実です。予算の問題もありますが、音声読み上げ機能付きの電子書籍を利用できるようにするなど、マルチメディアDAISYに加えて、さまざまな選択肢を増やしていくと、 手元の端末が読書バリアフリーにとってより重要なツールになっていくでしょう。また、タブレット端末にはウェブサイトの拡大や読み上げができるアクセシビリティ機能が備わっていることを、先生方が子どもたちにしっかりと指導することも重要です。

学校図書館の課題

学校図書館には読書センターの機能に加えて、学習・情報センター機能と教員のサポート機能が求められていますが、十分に果たされてはいないようです。どのような課題があるとお考えですか。

1つ目は、いまだに多くの先生が学校図書館=読書センターと捉え、学校図書館を読書以外に活用する意識が希薄であることです。子どもたちが課題の解決に向けて何かを調べ、共有し、学びを深めていくプロセスにおいて、図書館の本や資料は欠かせないものなのですが、インターネットでの調べ学習に終始してしまう先生が少なくありません。

2つ目は、蔵書に偏りがあること。図書館の蔵書は 0類から9類の10種類に分類されていますが、学校図書館では予算の少なさや先生方の意識の問題もあって、 9類の文学が全体の4〜5割を占め、それ以外のジャンルの本が少ない傾向にあります。そのため、調べ学習などで活用しにくくなっているのです。本以外に、辞書・事典、新聞記事などのオンラインデータベースサービスも有効ですが、まだ導入している学校図書館は少ないです。

3つ目は、司書教諭と学校司書の配置の問題。 司書教諭は主に学校図書館の経営計画や指導面を担う教員で、12学級以上の学校には置かなければならないと学校図書館法で義務付けられています。 しかし、司書教諭はクラス担任や教科指導との兼務であり、学校図書館業務の時間が十分に確保されていないのが現状です。

一方の学校司書は教員ではなく、事務系の専門職員として学校図書館の環境整備、図書の管理や貸し出し、学習活動の支援などを担っています。常勤が望ましいのですが、配置は自治体の努力義務とされているため、高等学校では半分が常勤ですが、小中学校の学校司書はほとんどが非常勤で、何校か掛け持ちしているケースも珍しくありません。

学校図書館の館長である校長が、 車の両輪である司書教諭と学校司書の役割を十分に理解していないケースも見受けられます。校長研修に、図書館の内容を1時間入れるといいのではないでしょうか。

特別支援学校の学校図書館には、どのような課題がありますか。

予算と人の配置が小中学校の比ではないほど脆弱です。現在、特に首都圏の特別支援学校では教室が不足し、図書館を教室に転用しているケースも少なくありません。

文部科学省が2020年に行った「令和2年度 学校図書館の現状に関する調査」によると、学校図書館に整備すべき蔵書冊数の標準を定めた「学校図書館図書標準」を達成している割合は小学校71.2%、中学校61.1%ですが、特別支援学校では小学部15.5%、 中学部3.6%にすぎません。1校分の予算で幼稚部から高等部・専攻科までの蔵書を揃えなければならない学校もあります。学校司書を配置している学校の比率も、小中学校でそれぞれ68.8%、64.1%であるのに対し、特別支援学校は小学部9%、中学部5%という状況です。

公共図書館と学校図書館を結ぶネットワークを

蔵書の共有など、公共図書館や他の学校図書館との連携は進んでいるのでしょうか。

文部科学省「令和2年度 学校図書館の現状に関する調査」によると、公共図書館と連携している学校図書館の割合は、小学校で86%、中学校で65.4%、高校で54.5%となっています。

千葉県の市川市をはじめ、図書館間の連携が進んでいる自治体では、公共図書館と学校図書館を結ぶネットワークシステムを構築し、蔵書の横断検索や図書の相互貸借、定期便による配送を実現しています。教育委員会が学校図書館支援センターという組織を置き、コーディネートしています。

最後に、主な読者である学校の先生や教育委員会へのメッセージをお願いいたします。

読むことに支援を必要とする子どもはどの学校にもいますし、「読みたいのに読めない」という状況は、年齢を重ねればどんな人にも起こり得ます。読書バリアフリーは読書から「誰1人取り残さない」ための取組であり、読書におけるSDGsともいえるものです。すべての自治体、すべての学校が自分事として取り組み、誰もが読むことを諦めなくてすむ社会を実現してほしいと思います。

記者の目

公共図書館も学校図書館も、予算と人員に制約のあることが読書バリアフリーが進まない最大の要因となっている。図書館にばかり予算を投入できない事情は理解できるが、読書環境の整備には行政の後押しが欠かせない。私たち1人ひとりが読書バリアフリーへの意識を高め、機運を醸成することも必要であると感じた。

参考資料

野口 武悟(のぐち たけのり)

専修大学文学部教授。公益社団法人全国学校図書館協議会(SLA)代表理事。放送大学教養学部客員教授。専門は図書館情報学、学校教育学、社会福祉学。読書バリアフリー、障害者サービス、子どもの読書活動、電子図書館などを研究している。文部科学省の有識者会議委員、NPOブックスタート理事、日本特別ニーズ教育学会理事などを務める。

主な編著書に『学校の「読書バリアフリー」はじめの一歩 学校図書館10の事例』(学事出版・2024年)、『改訂二版 学校経営と学校図書館』(放送大学教育振興会・2023年)、『改訂 図書館のアクセシビリティ:「合理的配慮」の提供へ向けて』(樹村房・2021年)、『多様なニーズによりそう学校図書館』(少年写真新聞社・2019年)、『学校司書のための学校教育概論』(樹村房・2019年)などがあり、LLブック『仕事に行ってきます』シリーズ(埼玉福祉会、2018年~)の監修も担当。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育ウォッチ

教育ウォッチ 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望