学校経営の今を校長、教頭たちが本音で語る あたらしい学校づくりを目指す、管理職の日常

学校選択制や外部評価システムへの対応、保護者や地域社会との関係づくりなど、学校現場はいま「経営」の質が問われる時代に直面している。その中心となるリーダーたちは、教育の現在をどう捉え、自らの学校経営をどのように改善していこうとしているのか。今回は、魅力ある学校づくりに取り組む小・中・高校の3人の管理職に、毎日の仕事内容から学校経営、教育に対する思いまでを聞き、その素顔に迫る。

|

|

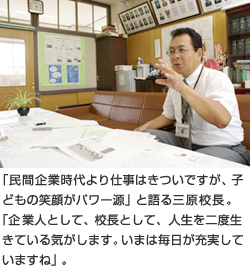

足立区立五反野小学校 三原 徹 校長 |

|

| |

|

民間企業から全国初のコミュニティスクール(地域立学校)校長へと転身した三原氏。地域のニーズに対応する学校づくりのなかに、 企業で培った組織マネジメントや人材育成のアイデアを取り入れている。

|

校長の仕事は先生方を支える“土台”となることある日社内のPC掲示板に、「小学校の校長を募集」という情報が載ったんです。初めはさほど関心はありませんでしたが、その学校がコミュニティスクールの実践研究校であり、保護者と地域、学校が協力し、みんながつくりたい学校をつくるという試みをしていることを知り、俄然興味がわいてきました。 私自身、2人の子どもが小学校に通っていたころ、保護者は学校に対してものが言いにくいとずっと感じていたんです。担任に不満があっても、学校に要望があっても、口に出すとまずいことになるのではないか、そういう漠然とした警戒感をどこかで持ってしまっていました。通知表で5段階評価の4がついているが、なぜ4なのかわからない。聞いてもわかるように教えてくれない。学校への要望も、保護者会で担任に話した程度では全然変わりません。公立の学校というのは変わらないところ、閉鎖されたところという感覚がずっとあったんです。  コミュニティスクールでは、地域や保護者の代表が参加する運営協議会で、学校の教育理念や目指す学校像・子ども像などを決めます。校長の仕事は、みんなの思いを実現するというゴールに向かって、組織を束ねて進んでいくこと。ですから企業の役職に例えると、社長ではなく中間管理職に当たるんです。 「教室で使うプロジェクターが足りない」とか「トイレの臭いが気になる」といった先生や保護者の要望を受け、教委と交渉して予算を取ってきたこともありますよ。こういうことを重ねていくうちに、先生も保護者も、「あの校長は話を聞いてくれる、対応してくれる」と信頼してくれるようになりました。  私が他の民間人校長と比べて恵まれていたのは、地域や保護者が、目指す学校像を実現できる人間として私を選んでくれたこと。つまり地域も保護者も教委も、私にとってはオール与党という体制がすでに準備されていたんです。学校の先生たちは、理詰めで納得したことに対してはみんなで協力して動く傾向があって、私が校長として「こうしてほしい」と指示するより、「学校の支援者である地域の人や保護者がこう望んでいる」と話したほうが納得して動いてもらいやすいのです。地域や保護者が校長を後押ししてくれるから、先生方にも私の意向を伝えやすい。右も左もわからない世界に飛び込んだ私にとって、これほど心強いことはないですよ。 保護者や地域の声を聞く学校をつくりたい本校では皆さん強い当事者意識を持って私たちを応援してくれていますが、いま多くの学校が保護者との関係づくりに苦心していますね。家庭や地域をどう味方に引き入れるかは学校経営の最大の課題であり、そのためには日常的な情報発信とコミュニケーションが欠かせないと思います。 例えばこの校長室のドアはガラス張りで、なかの様子が一目でわかるようになっているでしょう。保護者が入ってきやすいようにという工夫なんです。部屋に私がいるのを見つけて、「校長先生ちょっと聞いてよ」と気軽に声をかけてくる保護者も増えました。 学校公開の際に、保護者や地域の人に授業を評価してもらい、その意見をまとめた「授業診断データ」をもとに、保護者や地域の人と教師が話し合う活動も行っています。お互いに個人名を出して話し合うということで、当初は先生方から強い抵抗もありましたが、回を重ねるうちに意識が変わってきました。  A先生の授業を見て書かれた、A先生あての診断シートには「この授業では、子どもがざわついていて気になった」といった具体的な言葉が書き込まれるので、先生方は自分に対して向けられた指摘として、当事者意識を持って向きあうことができるんです。子どものざわつきが指導上必要な活動ならば、話し合いの場で説明して誤解を解くことができますし、自分の意見が話し合いの場で取り上げられるとなれば、理由のない誹謗中傷を書く人もいなくなります。 私が校長になってから、もうすぐ3年半。学力はもちろん、子どもたちの心の安定という面でも、「みんながつくりたい学校」の理想に着実に近づいているという手応えはあります。私は来年度に定年を迎えますが、私が去ったあとも、五反野小学校は地域と保護者と教職員が協力してつくる学校であってほしいと思います。そのための確かなしくみをつくって次の校長にバトンタッチすることが、いまの私の課題です。

|

|

|

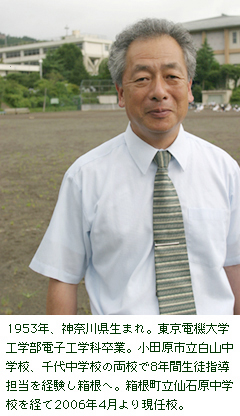

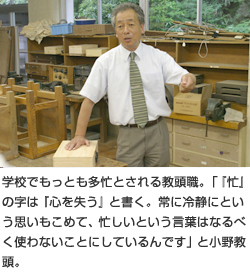

箱根町立箱根明星中学校 小野 弘之 教頭 |

| |

|

箱根町では来年度、町立の3つの中学校を統合し、「箱根中学校」として開校する予定だ。 小野教頭は本来の職務をこなしながら、新規校に必要な組織や設備などの準備作業にも携わっている。

|

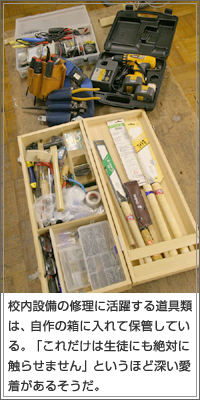

連携のカギは職員室の雰囲気づくりに教頭の仕事は外部からは見えにくいかもしれませんが、実はいろいろあるんです。校長をサポートし、不在時には代理を務めることもそうですし、職員集団を取りまとめるのも大切な役割です。先生方の悩みを聞いてアドバイスしたり、一人ひとりの得意分野が生かせる活躍の場を与え、適切に評価したりする。そういう意味では、教頭は「職員室の学級担任」なのだと思います。  学校では、「職員間の連携」という言葉をよく使いますが、これは各自が決められた範囲の仕事だけをするという意味ではなく、それぞれが自分の枠よりも少し広めに仕事をすることなんです。そうすればお互いの仕事のなかに、重なり合う部分が必ず出てくる。これが連携ですね。 例えばエンジンを組み立てる流れ作業で、「ネジを入れる人」と「ネジを締める人」がいたとする。ネジを締める人が、必要な場所にネジが入っていなかったら、「ここにネジがないよ」と言って前に戻してあげるような人間関係が、日本人のやさしさだと思うんです。そういうコミュニケーションが気軽にできるような雰囲気づくりも、「職員室の学級担任」の務めです。これには小手先の策はないので、自分の持っている思いやキャラクターをそのままぶつけて理解してもらうことを大事にしています。あと、時には聞き役に徹することですね。  こういった役割の一方で、教頭の日常業務で一番多いのは、実は雑用なんです。教室の照明のスイッチが壊れたとか、昇降口のすのこが割れたといった校内設備の修理もありますし、例えば学校で飼っているウサギが病気になったので病院に連れて行くとか、校務分掌に割り振られない「すき間仕事」は、まず確実に教頭に回ってくる。私も設備の修理をするために、のこぎりから電動ドリルまで全部私物で揃えた専用道具箱を技術科室に置いていますよ。 授業の楽しさを若い先生に伝えたい町立中学校の統合準備は、いま少しずつ進んでいるところです。統合校は本校の校舎を使うことになりますが、準備作業に関わっている職員はみな、全校をいったん廃校にして、新しい学校を一からつくる気持ちで仕事をしています。それだけに、準備しなければならないものがたくさんあるんですよ。校舎の改修はもちろん、校章や校歌を新しくつくる必要があるし、生徒会やPTAの組織をどうするかといった問題もあります。 職員の校務分掌については、3校のなかで一番規模の大きい本校のものを仮の枠組みとして用意していますが、勤務する教職員が決まるのは開校の直前です。準備作業に携わっている先生方は「箱根中学校」で働くつもりで仕事をしていますが、どうなるかはまったくわかりません。  この点は私自身も例外ではありません。一般教師の異動も大変ですが、管理職の人事異動が知らされるのは例年3月25日前後ですから、本当にギリギリにならないとわからないんです。私が教頭になったのも突然の出来事でした。急に校長に呼び出されて、「きみは教頭になるらしいから、春休みに旅行をするのはやめておいたほうがいいよ」と。 初めは戸惑いましたね。そもそも、管理職になりたくて教師になったのではなく、教えることが楽しくて、授業が好きで教師になったのですから。担当の技術科では、生徒たちにものづくりの楽しさを伝えたいという思いで授業をしてきました。それも、偶然ではなく細部まで計算して、思い通りのものをつくりあげる面白さです。 教頭になった当初は、生徒に直接指導する機会が減ってしまうことが残念だったのですが、いまでは次世代の先生を育てるという新しい目標をより強く意識するようになっています。ひとりの教師として私が培ってきたノウハウを、これからは若い先生方に伝えていきたいですね。

|

|

|

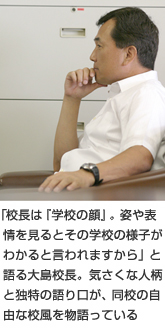

横浜市立みなと総合高等学校 大島 文夫 校長 |

|

| |

|

横浜市が進める「管理職の異校種間交流」の第一号として、中学校から高校へ移ってきた大島校長。環境の違いに対応しながら、設立6年目の若い学校の魅力づくりに取り組んでいる。

|

総合高校ならではの学校経営の難しさ25年近く中学校で働いてきたので、高校での勤務が決まったときは戸惑いや不安のほうが大きかったですね。実際に転任してみると、中学校と高校はまったく別世界と言っていいほどに違いました。学校としての機能は同じですが、一定の地域からさまざまな生徒が集まる中学校では生徒指導が重視されるのに対して、高校は生徒が選抜されて入ってくるという違いがあります。組織面では、教師が担当教科の枠内で動くので学校としてのまとまりが弱いのです。 これが総合高校となると、経営はさらに難しくなります。総合高校そのものの歴史がまだ浅く、学校としての特色や理念が浸透していないという側面もあります。ゼロからつくりあげてきた過程で生まれたひずみが、ここへきて表面化してきていますね。これは本校に限らず、多くの総合高校に当てはまる課題だと思います。  例えば「自由」をどう解釈するかという問題があります。個の尊重、自由の重視は総合高校の特色であり一番の魅力ですが、「自由」の中身の捉え方は人によって違います。例えば選択科目の空き時間に、生徒が校舎の外へ出て飲食などをしてもいいのか。学校で授業をしている時間帯は校外へ出るべきでないという先生もいれば、生徒個々の責任において一定の自由を認めるべきだという先生もいます。生徒間でも意見は分かれるかもしれません。 また、総合高校では小中学校にあるような生活=学習集団としてのクラスが2年次以降はなくなって、純粋な学習集団として動くことになりますが、生徒と教師のつながりをつくるためにも、集団行動や規範意識を学ぶ場としても、生活集団は継続して必要という意見もあります。いろんな課題に対して、教師も生徒も含めた学校全体のコンセンサスが必要で、これには10年程度はかかるのではないかと思っているんです。  しかし、悠長に構えてはいられないのが現実。保護者にも中学生にも、高校としての「出口」を見られているので、そこがしっかりしていないと見捨てられてしまいますから。進学、就職いずれにしても、各自のキャリア形成において総合高校で学ぶことがどう役立つかを具体的に提示していくことが大切です。 そうした総合高校ならではの学びを実現するためにも、学校の理念や教育目標に対して職員全体がコンセンサスを形成し、一丸となって教育活動に取り組んでいく必要があるのです。総合高校としての魅力を発信しきれていない状況が続けば、多くの総合高校が近い将来、大幅な改編を迫られる可能性もある。それくらいの危機感を持って私たちは学校づくりに取り組んでいかなければならないんです。

時代の要求に応える魅力ある学校へ一方で、改革を急ぎすぎるのもよくありません。私は就任当初、校長主導の中学校の感覚で学校経営をしようとして、個人の考えを前面に出してみたのですが、上手くいきませんでした。 私はクラス編成や進路指導のしくみなど、総合高校に必要な新たな組織づくりを提案しましたが、従来の高校になじんできた先生方にとっては、総合高校という環境に対応すること自体が大きな負担になっていたのです。そのうえ校長が書類を配って「私の考えはこうだから、このように進めてほしい」と指示すると、組織はまとまるどころか逆に混乱してしまうんですね。 しかし高校には非常に高い専門性を持った人材が揃っていますから、先生の力を一つに結集できれば素晴らしい教育ができる可能性はあります。組織をどうまとめていくかが、高校の学校経営のポイントなんです。  当初の失敗を踏まえて、いくつかの手を打つことにしました。ひとつは、昨年度に行った学校教育目標の改訂で、本校が目指すべき方向性を3つの大きな柱として据えました。学校をつくっていくうえでさまざまな議論が出たときに、みんなが立ち帰ることができる原点のような場所が必要だと思ったからです。 また組織づくりの面では、校内に多くの委員会を設置して、私の意向も含めて先生方に幅広く議論してもらい、教師全体の合意形成を図っていくしくみを採ることにしました。「自由」の解釈についてもそうですし、総合高校の学習内容に即して生徒が自分の将来をデザインし、教師がそれをきめ細かく支援していくような、本校ならではのキャリア教育のあり方なども、こうした場で検討しています。これから議論を深めて、本校が目指すべきものと、現実との間のズレを少しずつ修正していくことが私たちの仕事です。 総合高校はいま転換点に差しかかっていますが、生徒の自由と主体性を重んじる教育の場を、時代が求めていることは確かです。本校では学校行事はすべて生徒たちが運営していますし、校歌も生徒たちの発案でつくったものなんです。生徒が作詞をして、地元出身のクレイジーケンバンドに作曲をお願いしました。完成までに3年かかりましたが、素晴らしい校歌になりましたよ。自由な環境のなかで、自分たちの手で物事をつくりあげていく。こういう文化も受け継ぎながら、魅力ある学校をつくっていきたいですね。

|

|

|

年齢もキャリアも、勤務校種も異なる3人の先生だったが、共通する部分はあった。話好きでユーモアがあり、細かいところにも気を配ってくれ、言いにくいであろう話題も(オフレコの約束で)率直に語ってくれた。「管理職」という言葉の堅苦しさを感じさせない人間味のなかに、いま学校現場で求められるリーダー像の一典型を見た気がする。 |

|

取材・文:栗林俊晴/写真:言美歩、柳田隆晴(三原徹校長) ※写真の無断使用を禁じます。 |

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望