まめのベッドを見てみよう 【食とくらし】[小1・学活]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイディア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子ども達の興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第百一回目の単元は「まめのベッドを見てみよう」です。

豆は好きかな?

「豆が好きな人は?」

と質問すると、

「好きな豆と嫌いな豆がある」

と子ども達からの声。

「じゃあ、好きな豆は?」

と聞くと、

「枝豆!」

との答え。これが一番人気で、後はピーナッツや甘い煮豆(金時豆)と続きます。

次に、

「嫌いな豆は?」

と聞くと、いんげん、大豆、グリーンピースとそれぞれ分かれました。

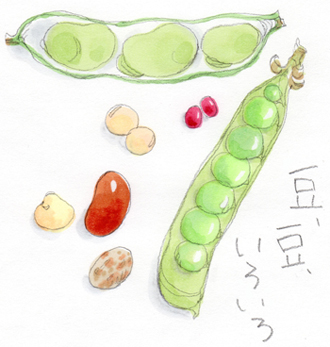

「じゃあ、豆ってどんな風になっているのかな?」

と聞くと、

「皮の中に入っている」

と返ってきます。子ども達は「さや」という言葉を知らないので、豆のさやを「皮」と表現します。そこで、

「豆の入っている殻の部分、皆が『皮』と呼んでいる部分を『さや』と言うのですよ」

と、さやという言葉を教えておきます。

「そらまめくんのベッド」って?

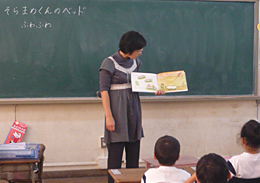

『そらまめくんのベッド』を読み聞かせる

絵本『そらまめくんのベッド』を取り出します。

「『そらまめくんのベッド』って何のことでしょう?」

と聞くと、

「そらまめのさや」

「ふわふわなんやで~」

と子ども達は言います。

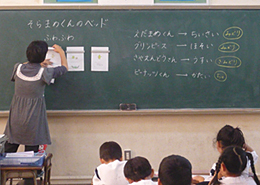

「他にはどんな豆が出てくるかな?」

と聞くと、

「グリーンピース君」

「さやえんどうさん」

「ピーナッツ君」

と答えます。

「じゃあ、どんなベッドの中にいるの?」

と聞くと

「う~ん……」

と子ども達。

「それでは」

と、ここで『そらまめくんのベッド』を読み聞かせました。

本を読み進めていくと、ほとんどの子ども達が内容を知っているので、むしろ「他の豆はどんなベッドになっているのかを知りたい!」という思いで、興味津々に聞いていたようです。

「あ、わかった!!」

「小さいんや!!」

「色も違うで!」

などと小声でつぶやき始めました。すると、他の子ども達が「しーっ!」と止めます。1年生ならではの光景です。

「でも、うずらがベッドにするくらいふかふかなんや」

とか、

「一番ふわふわなベッドなんやで」

と、そらまめくんのベッドがどんなベッドなのかを再認識していました。

他の豆達はどんなベッドにいる?

「じゃあ、他の豆達はどんなベッドの中にいましたか?」

と聞くと、

「枝豆君のベッドは小さい」

「グリーンピース君は、細いベッド」

「さやえんどうさんは薄い」

「ピーナッツ君は、硬いベッド」

と発言し、「他の豆はどんなベッドになっているのだろう?」と自分達で話し始めます。

「そらまめくんのベッドって本当にふわふわなのかな?」

と、ある子が言い出しました。ここで

「そらまめくんのベッドを見たことあるん?」

と聞くと、手が挙がったのは2~3人。家ではそらまめを料理にあまり使わないようなので、ほとんどの子ども達が目にしたことがなかったのです。

そらまめに出会う

そこで、前日に担任の家の近くの農産物直売所で購入したそらまめを出しました。そらまめは日が経つとさやも中の豆も、もちろんふわふわベッドも黒っぽくなっていくので、できるだけ新しいものを用意しました。

実際にそらまめのさやを開け、ベッドがふわふわかどうかを調べました。ところが、さやが固く、なかなか開きません。悪戦苦闘しながらさやを開けました。すると、

「うわー!!」

と感嘆の声。

「そらまめくんみたいに、黒い髪の毛もあるー」

と大喜びです。

「他の豆も見てみたい!」

と言い始めました。もっと高学年であれば、さやの様子やそらまめの色や形、におい等もワークシートに書かせたのですが、今回はここで学習を終了し、余韻を残して終わりました。そして、そらまめとさやを持って帰らせました。

翌日のこと

保護者から連絡帳に、次のようなお便りが届きました。

「家にある豆を探し出しました」。

「野菜を作っている祖父の家に電話をし、豆を送ってもらうようにお願いしました。後日届き、数種類の豆のさやを実際に開けて観察していました」。

「冷凍の枝豆を持っていくと言うので持たせました」。

「そらまめを買いに行き、妹とさやを開けた後、塩ゆでして食べました」(保護者も初めて自分で調理したそうです)。

……等々、保護者の言葉が書かれていました。

その後、給食でいんげんまめやグリーンピースが出されると、苦手だと言っていた子ども達も残さずに頑張って食べるようになってきました。

「いんげんは、さやのまま食べるんやで」

といった話や、

「枝豆は子どもで、大豆が大人なんやって。お兄ちゃんが教えてくれた」

といった話も、子ども達から出てきました。

豆の旬が5月なので、1年生の5月に行った授業です。2~3年生でやってみると、もっと楽しい意見が出るのではないかと思います。特に野菜を育てる前に授業をすると効果的だと思います。

授業の展開例

- 『おおきなかぶ』や『おむすびころりん』など食べ物が登場するお話を探してみましょう。

- 大豆や小豆、いんげん豆など多様な種類の豆があります。これらの豆について調べてみましょう。

釜坂 貴子(かまさか たかこ)

兵庫県加古川市別府小学校 教諭

低学年での実践を中心に教科と関連付けた食育の学習に取り組んでいる。 兵庫県の食材を取り上げた教材を委員として作成し、地域の食材をテーマにした研究を積み重ねている。

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望