ワンダーボーグ教材セット

一昔前は当たり前のように行われていたパソコンのプログラミングも、Windowsが普及したことで、今ではあまり目にすることがなくなりました。しかし、コンピュータに命令を与えるプログラミングは、工学系にとっては欠かせないもの。その原理を知る機会が少なくなったことを危惧する向きもあります。

ワンダーボーグ教材セット

コマンドを入力して自分の手で昆虫ロボットを動かそう

バンダイの虫型ロボット 「ワンダーボーグ」

開発元:バンダイ 発売元:内田洋行

これまで中学校の技術家庭でプログラミングを教えるにも、適切な教材が無いとされていましたが、簡単にプログラムができて楽しめる玩具として人気を集めていた「ワンダーボーグ」が、新たに教材セットとして販売されることになりました。そこで今回は「ワンダーボーグ」の特徴や使い方を紹介します。

バンダイの虫型ロボット「ワンダーボーグ」は、プログラミングする楽しさを、子どもたちに実感してもらおうということで科学技術振興機構との共同で開発されたもの。全国の科学館や児童館などでは、科学技術振興機構の企画・運営で虫型ロボット競技会が行われており、ワンダーボーグによる障害物競走などの競技を、子どもたちは楽しんでいる。

元々は小学校高学年から中学生を対象に、携帯型ゲーム機のワンダースワン用として作られたワンダーボーグだが、その後PC版が発売され、多くの子どもたちに自分が思った通りにロボットを動かすことの楽しさを伝えていた。そうした誰もが簡単にプログラムを学べるという点が、学校の授業でも活用できるのではないかということから、今回、新たに内田洋行から教材セットとして販売されることになった。

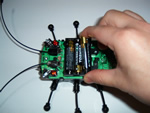

従来のワンダーボーグは組み立てる段階から行っていたが、学校の教材として使うにあたっては、プログラミングを中心に教えるものが良いだろうということから、電池を入れるだけで動かすことができる完成品が生徒に与えられることになった。

ワンダーボーグを思い通りに動かすためには、パソコン上でロボットワークスを使ってプログラムを作成する必要があるが、パソコンにインストールしたロボットワークスで、センサーブロックとコマンドブロックを組み合わせることがプログラムとなる。

コマンドブロック

ワンダーボーグに付いているセンサーは、インターフェイスから出る赤外線信号を見分ける赤外線信号受信部、物が当たると反応する左側と右側の触覚センサー、最大20㎝程度離れたものを見つける左目と右目の赤外線LED、明るい暗いの判断をする明るさセンサー、歩いた歩数をカウントする歩数センサー、時間の経過をカウントする体内時計センサー、床のある無しの判断をするフロアセンサーとなっている。どのセンサーを使うかは、センサーブロック工場の画面で決定する。

このセンサーに反応した時に、ワンダーボーグが起こす行動を決めるのがコマンドブロック。命令できる行動は全部で17種類あり、ストップ、前進、バック、右回転、左回転といった行動を、コマンドブロックの画面で、時間や歩数などの細かい設定まで決めることができる。

センサーブロック

こうして選んだセンサーブロックとコマンドブロックをパネル画面で組み合わせていくが、「前に何かある」と感じたら「3歩バック」して「5歩右回転」する、「暗い」ところでは「5秒間ストップ」して「仲間を呼ぶ」などといいったプログラムを完成させて、これをインターフェイスから送信することで、命令通りにワンダーボーグが動くようになる。

また、パネル画面には8種類のパネルが用意されているが、最初の30秒間は1番目のパネルのプログラムを実行し、次の30秒では2番目のパネルのプログラムを実行するといった設定も可能。さらに、インターフェイスから発信される赤外線信号を追いかけるように命令することもできる。ワンダーボーグが発信されている赤外線を見つけると、それを追いかけていくというもので、途中に空き缶などの障害物を置いて、どうやってよけさせるかという楽しみ方ができる。

実際にワンダーボーグを動かしてみよう

電池を入れて電源をONにする

電池を入れる

脚と触覚を折り曲げる

脚と触覚を曲げる

ボディパーツを取り付ける

ボディパーツ取り付け

正しく動くかどうか確認する

ソフトウェアをインストールする

ワンダーボーグのタイトル画面

インターフェイスを接続する

インターフェイスに接続

シリアルポートを設定する

設定画面

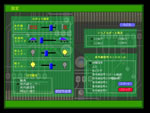

| ロボットワークスを起動させて設定画面を表示させる。設定画面の「シリアルポート設定」ボタンでインターフェイスを接続したポートを選ぶ。インターフェイスの電源スイッチを入れて、赤外線信号コントロールの「仲間信号」をクリックして選択し、「スタート」をクリックする。これで正常ならば、インターフェイスの赤いランプが点滅する。確認したら「ストップ」をクリックしてインターフェイスの点滅を止めてロボットワークスを終了させる。 |

プログラムを作成する

パネル画面

| ロボットワークスを起動させて、パネル画面から「センサーブロックを作る」をクリックして、センサーブロック工場の画面で使用するセンサーを選んで決定する。パネル画面に戻ったら、今度は「コマンドブロックを作る」をクリックし、コマンドブロック工場の画面で使用するコマンドを選んで決定する。選んだセンサーとコマンドのブロックをパネル画面で組み合わせてプログラムを作成する。 |

作ったプログラムをワンダーボーグに送る

プログラムを送信

授業で使う際の手助けとなる「先生用CD-ROM」

市販されていたワンダーボーグと教材セットの大きな違いに先生用CD-ROMが用意されているという点がある。その中には、ワンダーボーグを授業で使った際に役に立つ指導案や説明書が収められている。この先生用CD-ROMを作るにあたっては、現場の先生の意見を聞いて回ったという。そこで出てきたのが中学校の技術家庭の時間で活用できるのではないかというもの。そのため先生用CD-ROMには技術家庭の時間で、ワンダーボーグを使うための指導案が紹介されている。

そして、それぞれの授業の最後には、Excelで作った自己評価シートに問題点や疑問点を入力させて、学習の振り返りを勧めている。 また、先生用CD-ROMには、ワンダーボーグとは何かについての説明や、小学校総合学習、中学校技術家庭、中学校科学といった授業でワンダーボーグを使うにあたっての心構えが動画で収録されている。その他にも、各センサーに対応したサンプルプログラムも何種類か用意されているので、これを使ってプログラムを送信されたワンダーボーグが、どのような動きをするのか、生徒に参考として見せることができる。

試しに熊本の中学校でワンダーボーグ教材セットを、技術家庭の時間で使ってもらったところ、生徒達はインストールやセットアップの作業も難なく使いこなしていった。元々、子どもが楽しめるものをということで開発されたワンダーボーグだけあって、子どもの興味を引き付けることに関しては、抜群の効果がある。課題コースを走らせる授業では、みんなで意見を出し合いながら、どんどんプログラムを組み合わせてワンダーボーグを動かしていったという。 また、中学校の技術家庭にとどまらず、ワンダーボーグは、小学校高学年以上を対象に作られたものなので、小学校の総合的な学習の時間での活用も考えられる。

「思考の積み重ねが教育的効果を生み出す」

「ワンダーボーグを開発した背景には、自分の考えを機械に教えて、機械がその通りに動くというプログラムを、子どもに体験してもらいたいという思いがありました」と、その開発の中心にあたった戦略開発室マネージャーの芳賀義典氏は語る。

子どもの頃からプログラミングを体験することで、物事を論理的に考える力が身につくのではないかとしている。

子どもにプログラミングをやらせてみたいが、難しいものでは敬遠されてしまう。「簡単であって、なおかつロボット工学の基本原理に則ったものであること」にポイントが置かれ開発が進められていったが、そこにはこれまでバンダイがおもちゃで培ってきたノウハウが取り込まれ、子どもが興味を持ってのめり込み、遊べる感覚が教材にも生かされていった。芳賀氏はロボット競技大会などで、ワンダーボーグを動かす子どもを見てきたが、試行錯誤を繰り返しながら、段々に考え方が構築されていく様子が感じられたという。

ワンダーボーグのシステムは、わけが分からないうちにやってみても、動いてはくれる。それを、ここはこうしてみたらどうだろうかと考えて試してみると、それがロボットの動きにすぐに反映されていくので、その点が子どもにとって興味のあるところになるようだ。

製品化にあたって留意されたのは、搭載するセンサーの種類を、出来るだけ増やすことだったそうだ。これにより、それぞれのセンサーの反応に対して、子どもが強い関心を示すようになる。このようにワンダーボーグ1台で色々なセンサーの働きを教えられることは、先生にとっても授業で活用しやすいものになると思われる。また、普通のおもちゃならば、プリント基板などは外から見えないように隠してしまうところだが、あえて外側からも見えるようにして、内部の構造に興味がいくようになっている。

「ロボット工学の世界でも、小さな刺激の積み上げが大きな目的のある行動につながるというのは重要なこととされています。最初は前進するだけのものが障害物も避けるように設定するなど、段々と先に進んでいくワンダーボーグの作りは教育的効果も高いのではないでしょうか」と芳賀氏は説明してくれた。

プログラミングは難しいものと考えるのは、生徒だけでなく教える側である先生にも少なくありません。そんな考えを玩具から生まれたワンダーボーグ教材セットは、覆してくれるのではないでしょうか。そのおもしろさを実感するのは、まず使ってみるのが一番。それが未来のプログラマーを誕生させることにつながるかもしれません。

| ワンダーボーグ仕様 | |

|---|---|

| 製品名 | ワンダーボーグ 教材セット (税込み価格:19,740円) |

| 開発元 | バンダイ |

| 販売元 | 内田洋行 |

| CPU | 8ビットワンチップマイコン |

| 出力装置 | 歩行用小型DCモーター×2 |

| 赤外線LED×4 | |

| スピーカー×1 | |

| 可視光LED×3 | |

| 外部出力端子×1 | |

| 入力装置 | 触覚センサー用タクトスイッチ×2 |

| 赤外線用受光IC×1 | |

| 可視光センサー(Cds)×1 | |

| 脚位相センサー×2 | |

| 操作用タクトスイッチ×1 | |

| 電源用スライドスイッチ×1 | |

| 外部入力端子×1 | |

| 付属品 | ロボットワークスCD-ROM×1枚 |

| 先生用CD-ROM×1枚 | |

| インターフェイス | |

| 専用インターフェイスケーブル | |

| 電源 | 単3アルカリ乾電池(LR6)2本使用(別売り) |

| 単4アルカリ乾電池(LR03)3本使用(別売り) | |

| 動作時間 | ロボット本体:約2時間(連続動作時間) |

| インターフェイス:約100時間(連続動作時間) | |

| 赤外線送受信距離 | プログラム送受信:約20㎝ |

| 赤外線送受信:約1.5m | |

指導案ダウンロード

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 教育ウォッチ

教育ウォッチ 新刊紹介

新刊紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事