認知特性別読み書き支援~プレ漢字プリント活用事例

小学生向けの漢字プリント「プレ漢字プリント」を学習室ことばの教室でご活用されている熊澤綾先生、増田純子先生にお話を伺いました。

熊澤先生インタビュー

読み書きが苦手な児童でも取り組める教材

Q このプリントを使うきっかけになったことは、何ですか?

書字障害のお子さんが、「宿題で疲れるほど何回も書くのに覚えられなくて、テストでもいい点がもらえない。」と話していたことがきっかけです。保護者も困っていたため、プレ漢字プリントを紹介したところ、お子さんも「これならできる。」と話していたため、使い始めました。

活用の頻度や学校教材との調整

Q 学校の宿題との兼ね合いは、どうしましたか?

「もし、可能なら、みんながやっている宿題のかわりに、このプリントを出せばよいとなると、気持ちが楽になるかもしれない、お子さんもそれを望んでいる。」という話になりました。そこで、保護者が、学校の特別支援教育コーディネーター、担任と話し合い、宿題として1日にプレ漢字プリントを2枚出すことを認めてもらいました。

児童の学習意欲を高める教材

Q お子さんの様子は、変わりましたか?

学習室ことばの教室での漢字の学習が、意欲的になりました。お子さんに、「”漢字はもうたくさん”と言っていたのに、 今日すごくがんばったね。」と話すと、「みんなのようにはできないけど、できるようになりたいって思うようになった。」と答えました。理由は、「このプレ漢字プリントで漢字がしんどくなくなったから。」と話していました。しっかり毎日2枚、学校に宿題として提出しているようです。

取り組みの内容や自由度などが魅力

Q プレ漢字プリントのよいところは、どのようなところですか?

自分で学習する漢字を決めることができるところだと思います。今日は疲れているから、画数の少ないもの、時間もあるし元気なときは、難しそうなものに挑戦してみるなど、自分でコントロールできるところがよいと感じています。他にも、パターンが決まっていること、量がちょうどよいこと、マスが大きいことなどから、取り組みやすいのはないかと、お子さんの様子を見ていて感じています。

できるようになった書けるようになったことを、すぐに確認

Q 漢字の定着のための活用方法は、ありますか?

最初はプリントに取り組むことに抵抗がないかどうかを確認しました。進んで取り組むようになり、「漢字が書ける!」ということで、学習した漢字を夜、1回ずつ書いてみることに挑戦しました。すると、しっかり覚えていて「覚えられた!」と喜んでいたそうです。「このページまでプリントをやったから、その中からテストを作って」と頼まれることも。プレ漢字プリントを活用できたことで、「覚えたい」という気持ちまで出てくるようになりました。

できなかったテストができる喜び

Q 学校での変化は、ありましたか?

今まで漢字テストがほとんど0点でした。プレ漢字プリントを使い始めてから、意欲が高まるきっかけがありました。もともとプレ漢字プリントを、漢字テストの勉強という目的では使っていませんでしたが、たまたまある日、漢字テストに、ちょうどプレ漢字プリントで取り組んだ漢字が出たそうです。それを書くことができたので、初めての〇がもらえました。みんなで喜んで、お子さんも嬉しかったようです。来室してすぐに報告してくれました。

増田先生インタビュー

ダウンロード▶活用する上での工夫・ポイント

Q プレ漢字プリントを手軽に使うには、どうすればよいか教えてください。

プレ漢字プリントはクイズのようで、漢字が苦手な子も楽しく取り組める教材です。しかも無料!しかし、必要なたびにダウンロードするのはちょっと面倒です。そこで使うたびに1枚余分にプリントしたり、時間の余裕のあるときにまとめてダウンロードしたりしてファイルしておくと、使いたいときにササッと使えて便利です。子ども自身で漢字を選ぶときも、使いやすいです。

子どもにとって取り組みやすくチャレンジングな問題形式

Q プレ漢字プリントは、問題形式などにどのような魅力があるか教えてください。

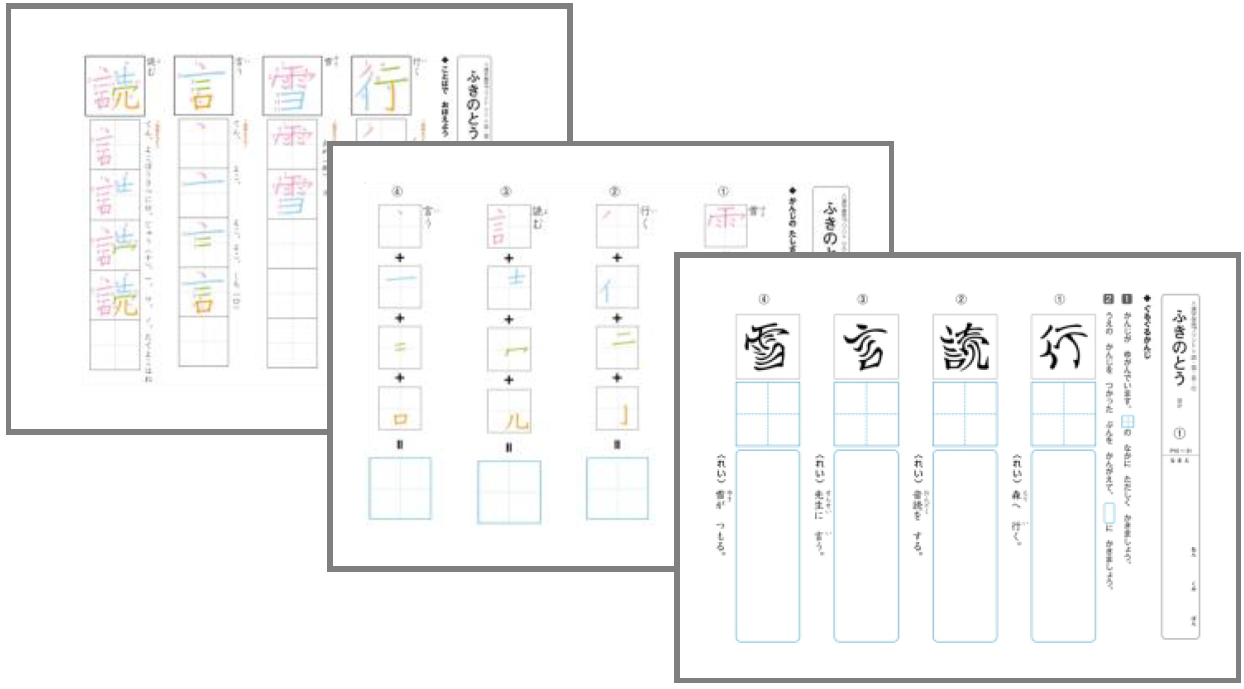

- 「読み」を覚える。

⇒読みの穴埋めをしながら読みを練習します。わからなくても、すぐ前にヒントがあるので苦手な子でも取り組みやすくなっています。 - 「形」を覚える。

⇒たくさんの文字の中から「〇〇を探せ」のように 目的の漢字を探します。集中力もつきます。 - 「書く」練習をする。

⇒書く練習はいくつかのやり方が1枚のプリント(一つの漢字ごと)に、まとめられています。例えば、

①筆順の番号に従って書く

②漢字を構成するパーツで書く

③パーツを語呂合わせのようにして唱えながら書く

です。

また、ちょっと斜めの枠に合わせて注意しながら丁寧に書く練習もできるようになっています。1年生の漢字はパーツの組み合わせパズルになっています。書く回数は多くありませんが、いろいろな書きのパターンから、その子に合った書き方・覚え方が見つかるのではないでしょうか。 - 「意味」を確認する。

⇒文作りの問題は、漢字の意味理解につながります。

このように、クイズをやっているような感覚で取り組みながら楽しく学べます。

子どもの様子や場面に応じた多種多様なプリント

Q どのようなときに使うと効果的か教えてください。

- 何度書いても覚えられない。繰り返し書いているうちに間違った字になってしまう。

⇒学校から出される繰り返し書く課題の前に、プレ漢字プリントで練習して形を正確に覚えてから取り組みます。 - 学校の単元に沿った漢字小テストはできるのに、学期末のまとめテストになると残念な結果になってしまう。

⇒覚えた漢字の復習にプレ漢字プリントを使います。時間をかけずに復習ができます。 - 学校の小テストの練習用プリントの出題順で漢字を覚え、順番が変わると分からなくなる。

⇒プレ漢字プリントで漢字の意味を確認しながら、ランダムに練習してみます。

プレ漢字プリントの効果的な活用例

Q そのほかに効果的な使い方を工夫されていれば教えてください。

学年が上がっていくと、苦手な漢字に挑戦するとき、同じ部首の漢字をまとめます。

例えば 人偏 休(1年生)、

何・作・体(2年生)、

係・仕・使・住・他・代・倍(3年生)

草冠 花・草(1年生)、

茶(2年生)、

荷・苦・薬・葉・落(3年生)

木偏 校・林・村(1年生)、

横・橋・根・植・柱・板・様(3年生)

そうすると、部首のもととなる漢字(人、草、木)を知ることになり、その漢字の意味を示すものが多いことに気づきます。

プレ漢字プリントの活用と関係者の連携

Q 担任や支援員の先生との連携にも役立つ例をご紹介ください。

<例1>

漢字を覚えるのが苦手な6年生のお子さんの例です。該当学年の漢字は難しすぎるというので、担任の先生と相談して、2年生の漢字に挑戦することにしました(1年生の漢字は書けました)。毎週10文字(ご本人の希望で、クラスの漢字小テストと同じ問題数)にチャレンジすることにしました。プレ漢字プリントから10文字を選びました。1文字につき4枚ずつ印刷して、ことばの教室で1回、帰宅後家庭学習で1回、週の途中で1回。さらにテスト前日にテスト問題として1回と、計4回練習してテストに臨みました。1回10文字(10枚)は大変でしたが、取り組みやすいので苦にならなかったそうです。テスト問題はことばの教室で作り、問題には学習した漢字も入れるように工夫しました。結果は、毎回のテストで満点。クラスの仲間からも「すごいね。」と褒められ嬉しかったそうです。そして中学生になり、自己紹介で、「得意なことは漢字!」と言ったと聞きました。漢字に対する苦手意識がなくなったことが、これからの漢字学習につながっていくものと、とても嬉しく思いました。

<例2>

クラスで漢字の苦手な子が何人かいるという担任からのご相談で、プレ漢字プリントを紹介しました。クラスで、朝の自習時間に、新しい単元の始まる前の予習として取り組んだそうです。今まで朝自習に消極的だった子も、このプリントであればやったそうです。担任から、「学習への取り組みの姿勢ができてきた。また、教科書の漢字が読めるようになった。」と嬉しい報告をもらいました。

<例3>

担任や支援員の先生に漢字についての情報交換するときに、このプレ漢字プリントを使うと、漢字の練習方法が繰り返し学習だけでなく、他の方法もあることを明瞭に説明できます。保健室の養護教諭から、保健室登校している子が、この「プレ漢字プリント」だけはやるというお話も伺いました。「保健室登校でも学習したい気持ちはあります。負担をかけずに漢字学習ができるところが、子どもに受け入れられている。」ということでした。

ダウンロード

取材・文:NPO法人スマイル・プラネット

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 教育ウォッチ

教育ウォッチ 新刊紹介

新刊紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事