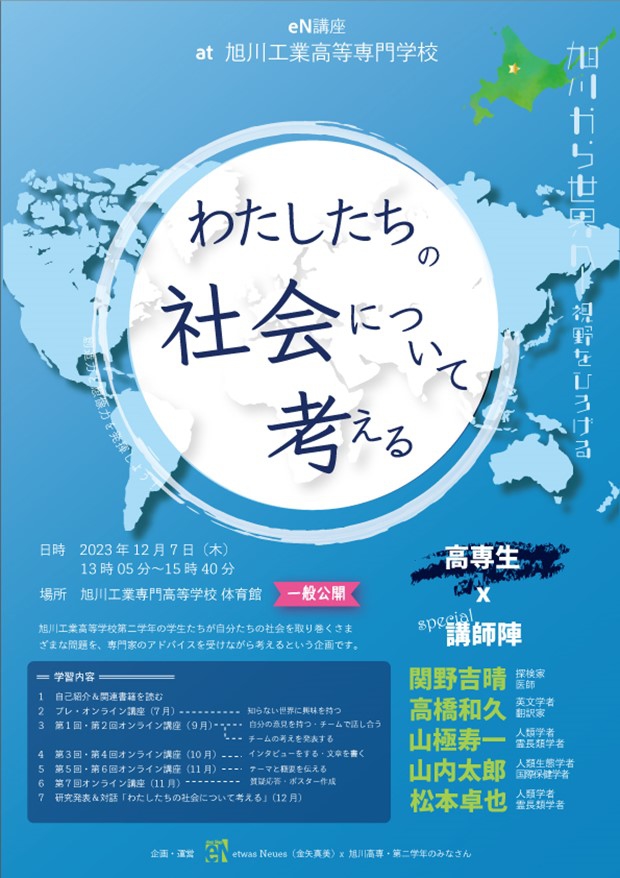

eN講座 「わたしたちの社会について考える」 北海道・旭川工業高等専門学校

デジタル書籍企画・編集を行う「エトヴァス・ノイエス」は、2022年よりエトヴァス・ノイエス――「何か新しいこと (《独》etwas Neues,《英》something new)」に気づき、自分たちの社会をより良いものに変えていくために、高校生や学生がさまざまな分野の専門家とともに「わたしたちの社会について」考えるオンライン&対面授業:eN講座を始め、3年目を迎えました。

本記事では、2023年6月から実施している、独立行政法人国立高等専門学校機構旭川工業高等専門学校(以下、旭川高専)での取組を中心に紹介します。

eN講座参加のきっかけ

旭川高専本科には、機械システム工学科、電気情報工学科、システム制御情報工学科、物質化学工学科の4つの学科があり、それぞれ40名程度×5学年の学生が学んでいます。

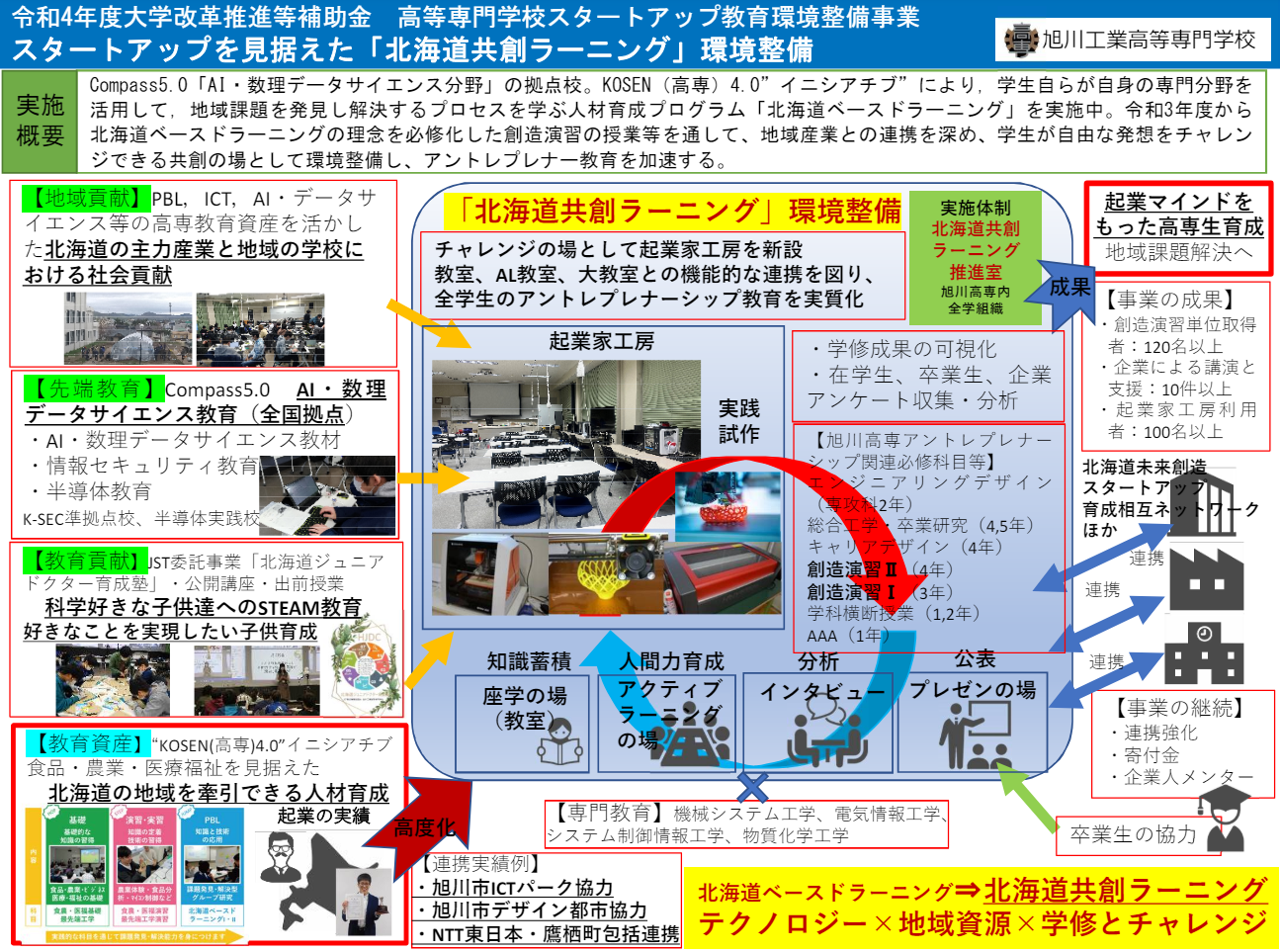

文部科学省の「高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業」(2022年度)に応募した際に提出した計画「北海道共創ラーニング」が非常に高く評価されました。これは専門課程に入った高学年生(3~4年)が地域をフィールドに活動し、自らの技術を用いた地域の社会課題解決に取り組み、地域活性化にも貢献することを目的とするものです。

そのためにも低学年(1~2年)のうちに、学生自らが見出した身の周りの課題についてチームのメンバーと話し合い、問いを明確化し理解を深めるといった基本的な研究姿勢を身につけさせたいと思っていたところ、同様の目標を掲げていたeN講座が役立つのでは、と考えたそうです。

PBL(Project-Based Learning・課題解決型学習)担当の中村基訓先生(システム制御情報科、教授)と話し合い、起業に必要な「想像力」と「創造力」を身につけるため、全ての学科の2年生が半年ほどかけて問題提起からポスターセッションまで行う一連の授業を計画しました。

学年全体で使用できるLHR(ロングホームルーム、45分授業)を利用すること、オンライン授業を中心とするが、最終日は対面での授業を取り入れることなどを決め、前期・後期とその都度、学校と講師の予定に合わせて日時を調整し、実施しました。また、この講座に使用できるLHRの回数は限られているため、グループでの話し合いや課題提出にはMicrosoft Teamsを利用することとし、放課後の自由参加の授業も念頭に置きました。

講師は、下記の5名の先生に依頼しました。

- 関野吉晴先生(探検家、医師)

- 高橋和久先生(英文学者、翻訳家、東京大学)

- 山極壽一先生(霊長類学者、総合地球環境学研究所)

- 山内太郎先生(人類生態学者、北海道大学)

- 松本卓也先生(霊長類学者、信州大学)

7~9月 前期の講座

前期は自分を見つめ直す「自己観察」から始まり、自分の興味・関心がどこにあるのかを模索しました。また、講師の先生方に、学生たちの専門とは異なる分野の研究について紹介いただき、知らない世界から何かヒントが得らえるような場も持ちました。

| ― | ガイダンスと「わたしについて」 | 事前課題「わたしについて」の提出 ①すきなもの/こと ②きらいなもの/こと ③やりたいこと/やりたくないこと ④しりたいこと/しりたくないこと ⑤自分をほかの生き物でたとえたら? ⑥最近のお気に入りのことばは? ⑦自己紹介(100字以内) |

|---|---|---|

| 第1回 | 講師から、下記のテーマでコメントをもらいました。 ①松本先生「嫌いなものにヒントあり」 ②山極先生「自分って何だろうか」 ③関野先生「人間中心ってどう思う?」 ④高橋先生「今ある自分」 |

|

| ― | 知らない世界に興味を持つ | 講師からの宿題 ①どんな職業に就きたいですか。 (松本先生:目標を持つことによって研究ができるから。) ②自分が今興味のあることは何ですか。 (高橋先生:興味があることなら突き詰めていけるだろうから。) ③Chat GPTのような高度な人工知能(AI)が登場してきています。 ・あなたはAIに何をしてもらいたいですか。・そして浮いた時間で何をしたいですか。 (山内先生:新しい技術とどうやって向かい合うのかを考えてみてほしいから。) ④10年後のわたしたちの社会はどうなっているのか。 (関野先生:自分たちが社会を変えたければ今から取りかかれる年月が10年だから。) ⑤25年後のわたしたちの社会はどうなっていてほしいのか。 (山極先生:自分たちが社会の中心になっている年代であり、そこに自分がどうかかわっているのかを考えてほしいから。) |

| 第2回 | 山内先生に「観客からプレーヤーへ!フィールドワークの勧め」というタイトルで、ご自身の職業について紹介いただきました。 ※放課後に実施 | |

| 第3回 | 松本先生に「観察から見えてくるもの―サル好きだからサルを研究するわけではない?!」というタイトルで、ご自身の職業について紹介いただきました。 ※放課後に実施 |

10~11月 後期の講座

第9回の様子

後期は主に、グループ活動を通して「対話」や「文章の書き方」の練習など基礎的な学習を行うと同時に、講師の先生方に質問してもらって、研究内容の充実化を図りました。

グループ活動では、以下の役割を分担することとしました。

- リーダー:まとめ役。責任と高い当事者意識を持って行動する。

- サブリーダー:リーダーの補助的役割。チーム内での仕事のバランスを保つ。

- 書記:チームで話し合った疑問点・質問点を書き出していく。課題の宿題を「編集」とまとめてTeams上に提出する。

- タイムキーパー:限られた時間内で話し合いを進めるために必要な時間を管理する。

- 編集:授業で発表する際の内容を吟味し、素案を考える。「書記」とグループ内の意見をまとめる。

| ― | チームを作り、チームで話し合う | グループを作って「10年後のわたしたちの社会はどうなっているのか」「25年後のわたしたちの社会はどうなっていてほしいのか」について話し合いました。 |

|---|---|---|

| 第4回 | 話し合った内容を、松本先生に聞いていただき、「自分にとって身近なテーマや、興味・関心に引きつけて考える」「思いついたテーマの現状はどうなのかをまず調べて考える」などのアドバイスをもらいました。 | |

| ― | インタビューをする ※対話力の育成 |

山極先生のゴリラ研究に関する雑誌記事を読み、グループ毎に、現在の研究内容や、考え方、気持ちの変化などの質問をまとめました。 |

| 第5回 | 山極先生に質問に回答いただき、「問いを立てることの重要性」「自分とは何かを知る」「共鳴することの大切さ」「わくわく感を大切に」などのアドバイスをもらいました。 | |

| ― | 文章を書く ※文章力の育成 |

高橋先生が翻訳したE.M.フォースターの短編ディストピア小説「機械が停まる」を読み、次の課題のうちひとつを選んで読み取ったことを300字程度にまとめました。 ①小説の世界と現実世界の相違点を入れる。 ②母親(ヴァシュティ)と息子(クーノー)の考え方の相違点を入れる。 ③「語り手」は「作者」と考えていいか。その理由も加える。 |

| 第6回 | グループ毎に発表し、高橋先生に「自分が考えていること、感じていることを、できるだけ相手に間違いなく伝えるように工夫する」「受け手の方も相手の意図をできるだけ正しく汲み取れるように、受信のアンテナを張っておくことが必要」などのアドバイスをもらいました。 | |

| ― | テーマを決め、し、ポスターを作る | グループ毎に研究する「テーマ」と「概要」を提出し、ヒアリング調査などをスタートしました。 |

| 第7回 | 関野先生に「身の丈にあったテーマを考える」「半径1キロメートルの周りを見回す」などのアドバイスをもらいました。 | |

| 第8回 | 山内先生に「狭い所から深く掘っていく」「プレゼンテーションはストーリー」「自分たちで取ったデータを大切に」などのアドバイスをもらいました。 | |

| 第9回 | 高橋先生、山極先生、松本先生に「問いを立てる大切さ」「原因を探る」「因果関係を調べる」「特定の現象に焦点を当てる」などのアドバイスをもらいました。 | |

| 第10回 | 自分たちの考えを相手に伝える―対面授業 | 自分たちのつくったポスターを発表し、講師の先生方と話し合いました。 |

12月 成果発表(ポスターセッション)

最終の対面授業の際には講師の先生方に来校いただき、学生たちの研究成果を見ていただきました。また、「良い問いを立てるには」というテーマでお話しいただきました。

下記に紹介する2グループの他、「本校の教員達へ、私達からのメッセージ」「フードロスを効率よく少なくする方法とそのメリット」「(校則による)高校生の容姿に関する制限」「近年、問題視されている情報格差(デジタルデバイド)の現状とこれからについて」「この世界情勢の中で世界中の国々が仲良く交流を深めるにはどうしたら良いのか」「地方人口の高齢化と都市部の人口集中について」のグループが入賞しました。

1月以降、他校の生徒も参加可能な「放課後講座」を開催しており、全国の中学高等学校から参加があります。いろいろなテーマで講師の先生方と対話できる機会を今後も不定期で提供していく予定ですので、興味がある先生はこの記事の終わりにあるリンクからお問い合わせください。

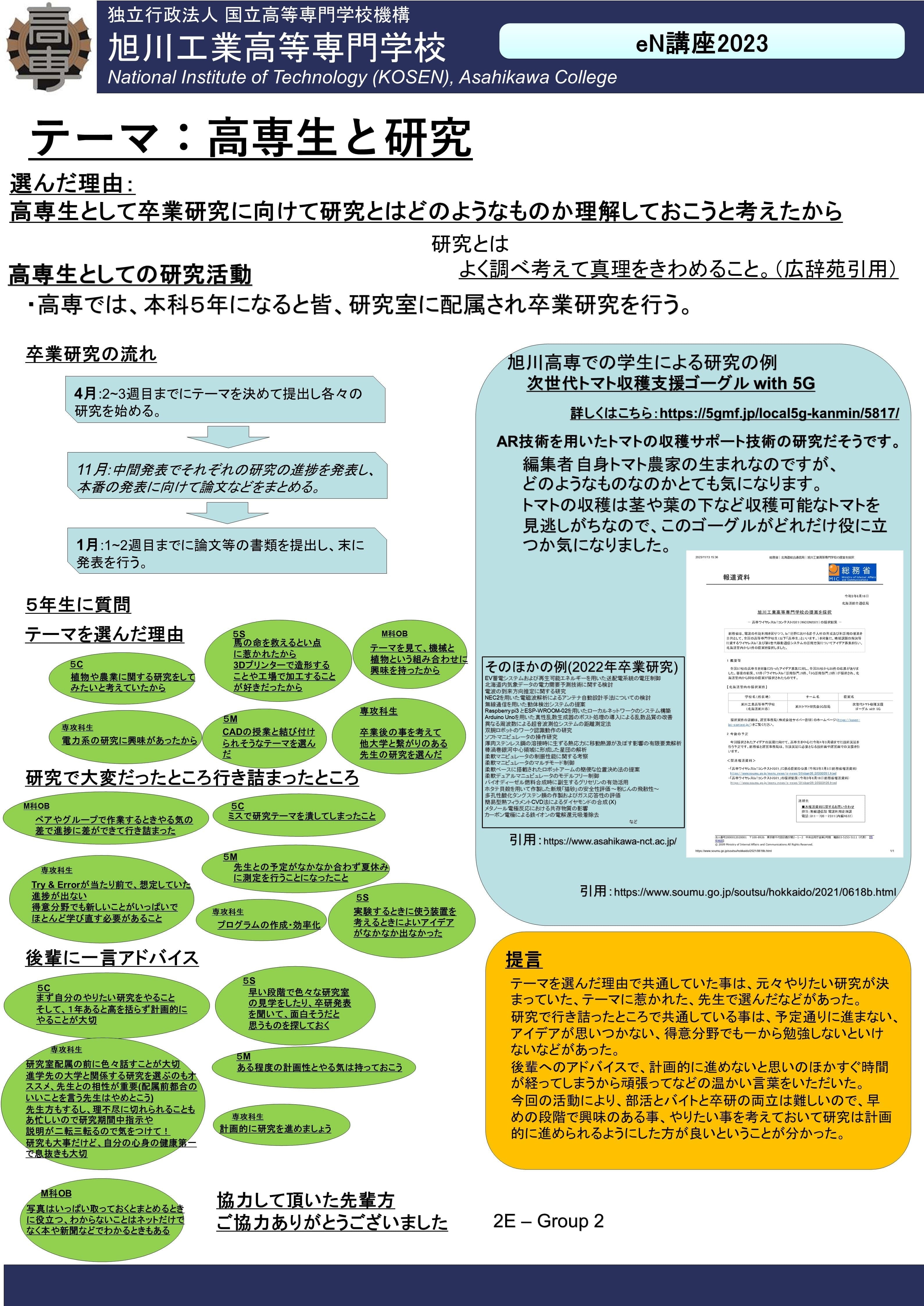

例1「高専生と研究」

このグループは、高専を卒業するのに必ず必要となる卒業研究をテーマに選び、研究するという事はどういうことなのかについて、さまざまなOBや先生方、講師にヒアリングし、生の声をまとめました。

研究者と言っても高専や大学で教師の仕事をしながら研究をされる方、企業に就職しそこで研究をされる方、国から科研費を貰って研究をされる方、多種多様な「研究」のスタイルがあることを意識し、普段の「教わる」という受け身の行為から「研究」という発信する行為への転換、その面白さや魅力について質問したそうです。

高専の先生からは、卒業研究は限られた実施期間で論文として仕上げなくてはならず、計画を立てて研究を進めていくことが非常に重要であること、また、テーマ選びが最も重要であり、研究期間にとらわれず自分が非常に興味をそそられているものにすると熱意を持って研究に取り組め、おのずと面白い結果が出てくる。テーマが決まってから、卒業研究の期間にひとつの結論まで到達できそうな課題について研究計画を立てればよいとアドバイスされたそうです。

山極先生からは今後に向けて「卒業研究は何のためにあるのか、ということを考えていただきたい」という宿題が出されました。

メンバーの振り返り

- 気難しくみえない工夫や構成が必要だとわかった。また、グループ活動としてもっと協力し合う姿勢が必要だった。

- 研究活動をより具体的に記述することが必要だった。また、自分自身ならどうするかなど、より踏み込んだ考察をする。

- 研究をどう活かすかなど、より身近な日常的なテーマとリンクさせる。

- 講師の先生方のご意見は違う方向からのものが多く、見ているところが違うと思った。

- 疑問が浮かんだら、まず自分で行動してみることが大切だと思った。また、テーマを通して進路の選択への葛藤について考えさせられることがあった。

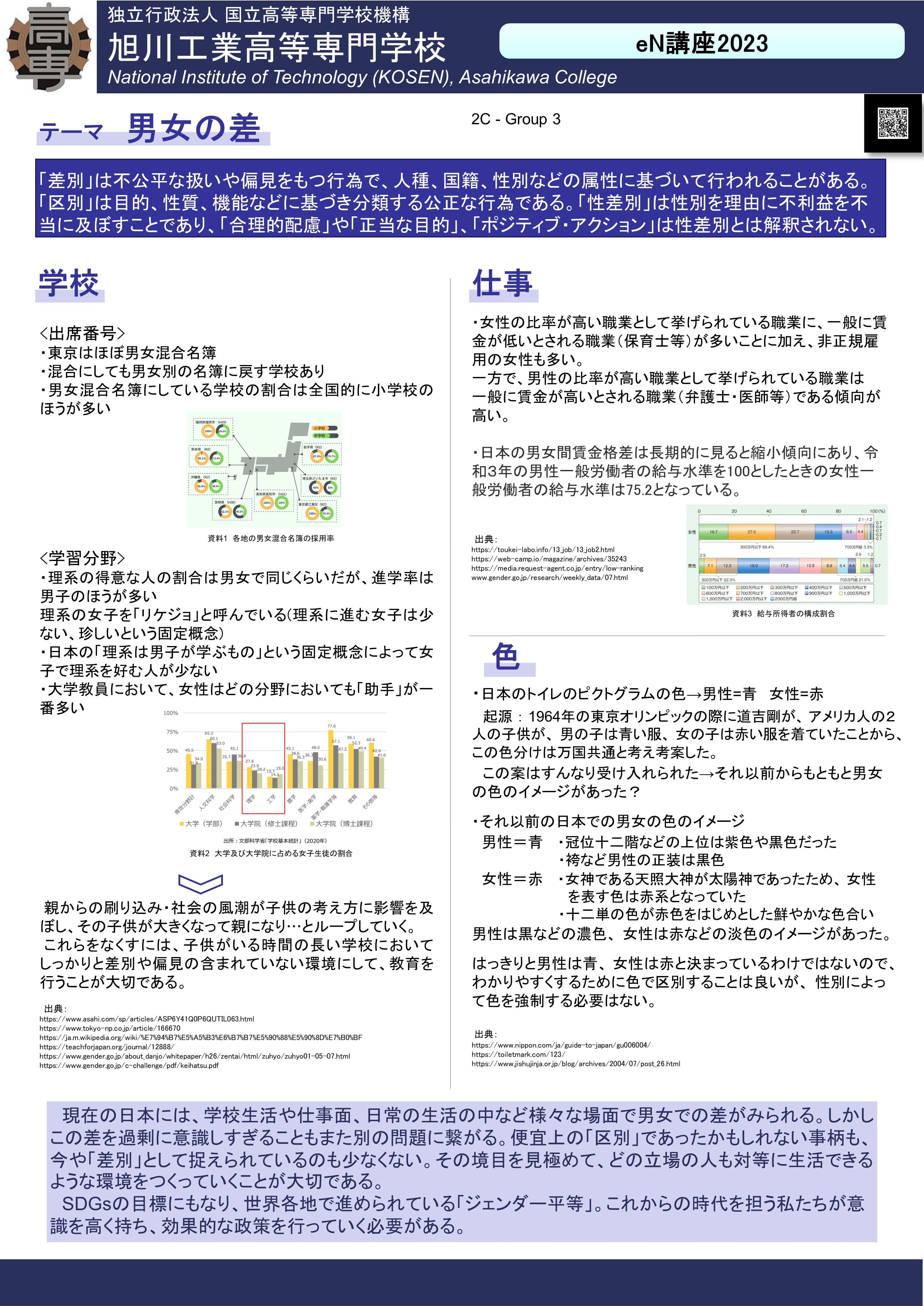

例2「男女の差」

このグループは、男女の職業格差から視野を広げて、職業のことだけでなく、実際に体験している学校生活の中や、ジェンダー問題としても取り上げられる色(女の子のベビー服はピンク色といった意識は、いつ刷り込まれているのか)についてなど、様々な面から「男女の差」について考えることにしたそうです。

詳しく調べてみると普段何気なく見過ごしている部分でも男女間での差が多くみられ、また、その「差」のすべてが「差別」なのか、という点でも考えを深めることができ、「差別」と「区別」の境目を見極めて、どの立場の人も対等な環境をつくっていくことが大切であり、これからの時代を担う私たちが意識を高く持つ必要があると、まとめていました。

高専の先生からは今後に向けて「女性限定の研究者の公募のような女性優遇についてはどう思うか」という宿題が出されました。

メンバーの振り返り

- わかりやすく、見やすい図・デザイン・文章の工夫をする。

- テーマ選択に対する説明不足が目立った。事例を深く掘り下げ、もっと内容を充実させることが必要。

- より信頼度の高いデータを用いるべきだった。調査・解決策の検討への十分な時間が取れなかった。

- テーマの大きさに合わせ、例を絞って深く調べる方が良かった。テーマや実験を面白がることの大切さを知った。

- 簡単にひとつの結論を出すのではなく、いろいろな方面から考え、矛盾点・疑問・ほかの立場からの意見などを踏まえ、より深く考えることの大切さ、客観的に物事を考えることを学んだ。

- いろいろな視点で物事を考えることが大切だということ。ひとつの問題にひとつだけの答えを出すのではなく、ほかの答えがないか模索することが大切だと学んだ。

2年目がスタート

今年度は、昨年の講師陣に加えて、篠田万穂先生(数学者、お茶の水女子大学)、牛島健先生(社会インフラ研究者、北海道立総合研究機構)を迎えて、新しい2年生が「わたしたちの社会について考える」に取り組んでいます。

3人のお子さんの母親でもある篠田先生には、研究と家庭の両立を目指す女子学生のロールモデルとしてもお話を伺います。また、北海道の街づくりに取り組む牛島先生には、身近な問題・課題についてもアドバイスいただく予定です。

eN講座について

SDGsなど大きなテーマの「調べ学習」に終わることなく、身の周り半径1キロの問題を掘り下げて行き、自分たちが担う10年後、25年後の社会がどのようなものになっていてほしいのか、そのために今できることは何なのかを考える学習プログラム。

一線で活躍する専門家との「対話」が行われることがこの講座の最大の特徴。そのためにオンラインでの対面授業だけでなく、実際の対面での質疑応答の時間も提供している。

1年目は、洛南高等学校(京都府)でeN新書の著者4名と生徒が対話する講座を実施。また、灘高等学校(兵庫県)の生徒と2名の講師の対話はeN新書になっている。

エトヴァス・ノイエス(お問い合わせ)

2015年設立のデジタル書籍企画・編集(金矢真美、フリーランス編集者)による個人出版。2022年より、さまざまな分野の専門家とともにeN講座を開始する。講師陣は主に大学で出会う「学問」を研究されている方々が中心だが、講座を行う学校に合わせて民間企業、法人等からも専門家を呼ぶことができる。将来的には学生と専門家が話し合う場を提供することが目標。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望