実体験重視、全校あげての総合学習 神奈川県立大師高等学校

今年度から小中に続き、高校でも「総合的な学習」の時間が始まった。すでに実施が始まっている小中学校では積極的な取り組みが報告されているのに対し、高校では試行期間の昨年度に実施した学校は26%と低く、今年度からの実施を不安視する声も少なくなかった。週五日制で授業時間数が年間70時間も減っているという状況に加え、高校はその先に進学や就職といった大きな問題が控えているだけに学校側の不安も大きい。 そんな中で、試行錯誤の1歩を踏み出した、神奈川県立大師高等学校の総合学習を取材した。(2003/06/17)

|

高校の総合学習では、卒業までに3~6単位を履修することになっている。 大師高等では2年生が総合学習に取り組んでいる。 「北海道物産展」と書かれた大きなポスターに導かれて校内に入ると、そこはまるで文化祭前日のような慌しさ。教室を風船や色とりどりの紙テープで飾り付ける生徒、トリコノ用紙に書いた展示物を貼る生徒。ある教室は、北海道ラーメンのお店の開店準備中だ。一体これは何!? 今回の物産展を担当された小笹雄二先生にうかがった。 「2年生は修学旅行で北海道に行くことになっています。そこで、前期の総合学習のテーマを『北海道』として、修学旅行の事前学習と位置付けた。そして、そのテーマを使って、『自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てる』という総合学習のねらいにいかに近づいていけるか。これが課題でした。総合学習というと、=調べ学習と理解している人が多いようです。しかも、『調べる』というとどうしても、インターネットや書籍のみに頼りがち。もっとからだを動かして、実体験を通して何かを学ぶことができないかと考えました。」 さらに、各クラス別々に取り組むのではなく、学校全体の取り組みにしたかったのだという。そこで考えたのが、「北海道物産展」。模擬店形式で、北海道の歴史や産業、名産品などを紹介する。 「より多くの人の目にふれることで、多様な意見を聞けることができるのではないでしょうか。また審査といういわば競争原理を導入することで、各クラスとも奮闘することが考えられます」 さて、模擬店開店まであとわずか。調理室を覗くと、調理担当の生徒たちが、来場者に試食してもらうために料理の真っ最中。 「自分たちで作るということも大切ですが、『食べる』というのは、もっともインパクトのある体験。この後、修学旅行に行って、本物を食べれば、本で調べて作ったものとの違いを実感することでしょう。それも大切な体験です」 なるほど。どちらかと言えば本物を食べたいところだが、生徒たちの料理もなかなかのもの。コロッケ、ポテトサラダ、ポテトチップス、ジャーマンポテトなど、ジャガイモ料理のオンパレード! クラスによっては、現地から直接材料を仕入れたところもあるとか。北海道のラーメンや、アイヌ汁という鮭入りスープなど、北海道ならではのメニューを調べたクラスも。男子生徒も積極的に混じって和気あいあい。楽しそう。 | ||||||||||||

| |||||||||||||

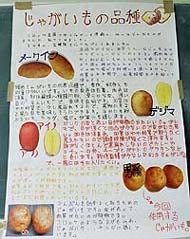

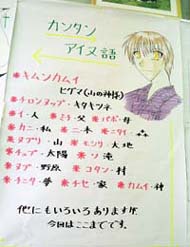

| この間、装飾担当の生徒たちは、テーブルをセッティングしたり、装飾に工夫をこらす。調査班は、北海道について調べたことをとりのこ用紙にまとめて掲示。農産物、屯田兵の歴史、おみやげ品、アイヌについて調べたクラス、変わったところでは、北海道生まれのジャガイモがモデルとなったCMキャラクターにどんなものがあるか調べたところも。 北海道のラーメン屋を開店準備中のクラスでは、全国のラーメンを日本地図上にマッピングしている。「調べてみると、ラーメンって深いんですよ。ルーツや、材料、歴史など、各地域で違っていて、面白かった。」と、調査担当の生徒。ここでは、旭川ラーメン、札幌ラーメンの試食ができるという。 | |||||||||||||

| |||||||||||||

「総合学習で大切なのは、教室での一方的な知識伝達から転換して生徒が主体的に学ぶこと。でも、生徒が主体的に学ぼうと思っても、企画やテーマの充実なくしては、単なる机上の調べ学習になっていくだけです。今年が初めての試みなので、色々改善すべき点もありますが、『実体験重視』『全校で取り組む』という基本は生かして次につなげていくつもりです」 生徒たちは、明日から修学旅行に出発する。これまで、写真や資料だけで見てきたものの実態を目の当たりにして、生徒たちはどんな感情を持つのだろうか。きっと、何気なく食べていたラーメンの味も変わってくるに違いない。 | |||||||||||||

|

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望