神林 寿幸 教員のウェルビーイングのために

実証的研究から紐解く、教育現場の働き方改革

2010年代後半から始まった「働き方改革」。長時間労働の慢性化をはじめ、教員の労働環境も問題視され、改正給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)も来年から施行される。文部科学省が教員の働き方改革を推進している一方、さまざまな課題に直面し、根本的な改革は未だに進展していない状況だ。

教育の現場では、実際に何が起きているのか。今回は、『公立小・中学校教員の業務負担』の著者であり、教員のウェルビーイングに関する研究に取り組む、明星大学教育学部 准教授の神林寿幸氏に話を聞いた。

世界でも突出した、日本の教員の労働時間

文部科学省から2017 年 8 月に「学校における働き方改革に係る緊急提言」と、2019 年 1 月に「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(中央教育審議会答申)」が出された背景や効果について教えてください。

文部科学省は2006年に40年ぶりに教員勤務実態調査を実施し、働き方改革の進捗状況を分析するため、2016年に再度調査したところ、部活動を含む課外活動の指導時間の増加が確認され、教員の長時間労働の深刻な実態が明らかになりました。

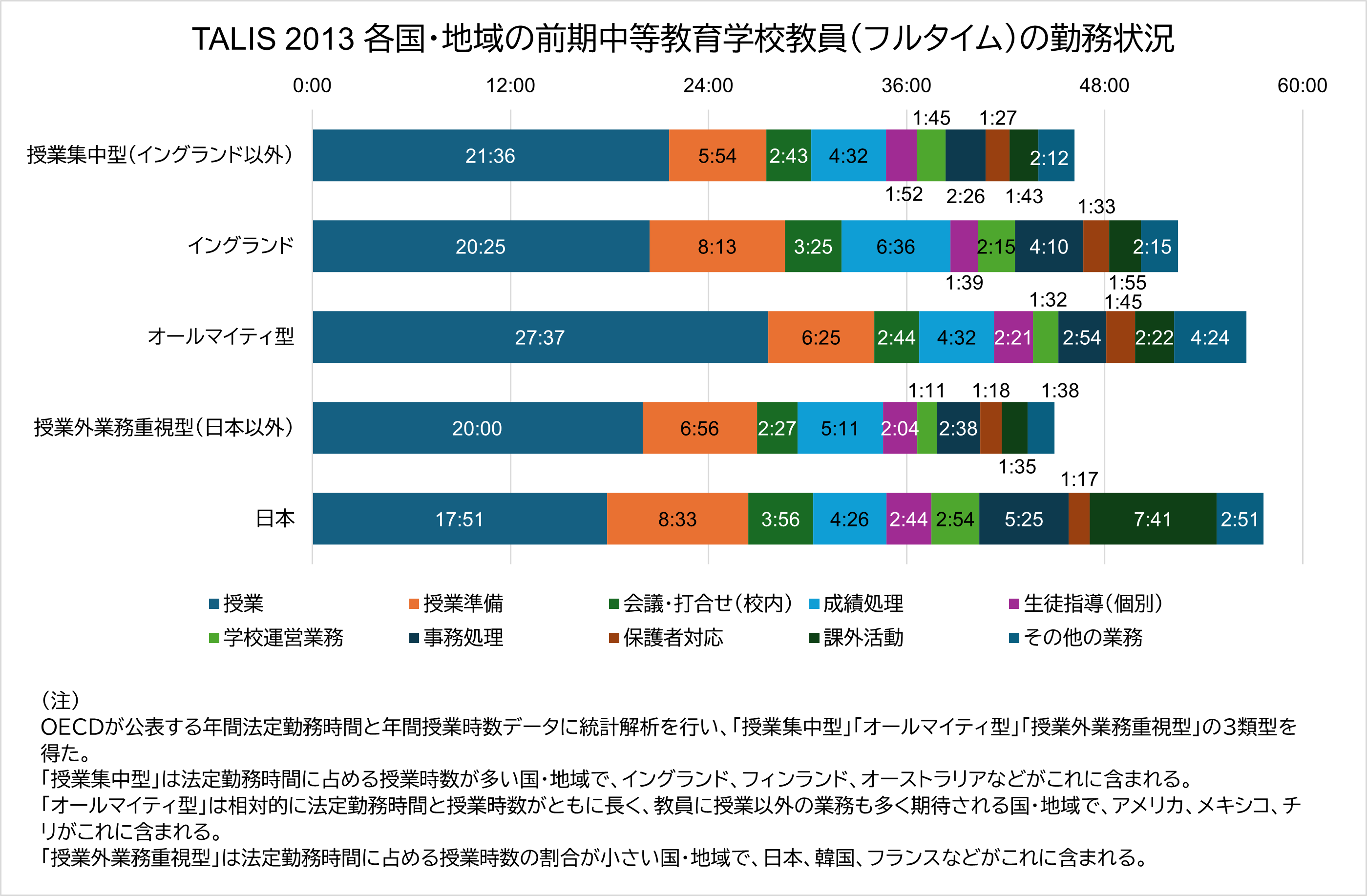

また、2013・2018年のOECD国際教員指導環境調査(TALIS)の結果から、1週間当たりの日本の教員の勤務時間は参加国の中で最も長いということがわかりました。さらに勤務時間の内訳から、授業時間は参加国平均よりやや短いのに対し、授業外の教育活動や事務処理に費やす時間が長いことが明らかになりました。

これらの調査結果から、教員が働きやすい環境を整えるための緊急性の高い取組が必要と判断され、上記の提言や答申が出されたのです。2019年の中教審答申の背景には、長時間労働で教員が疲弊するのは子どもたちのためにならず、持続可能な形で教育の質を維持向上させるために、教員の働き方を見直す必要があるという事情があります。実際に、時間外労働の上限を定めるガイドラインが策定され、具体的な業務分担や業務改善の取組が進められています。

労働時間に対する意識が高まり、2022年の教員勤務実態調査では勤務時間が少し減少しました。

部活動指導の長時間化

数十年前と比べ、教員の業務負担が明らかに増えている原因やその背景について教えてください。

歴史を紐解くと、教員の長時間労働は昔から指摘されていました。1900年代前半には、1日の平均勤務時間が約12時間だったという記録もあります。

戦後の学校教育法制定時に事務職員が新設されるまで、教員は多様な事務業務も担っていました。また、戦前から戦後にかけて勤務時間制が導入され、公務員は勤務時間に応じて給与が支払われる仕組みが整いました。ただし、教員は時間外勤務の定義が難しく、時間外勤務手当は支給されませんでした。

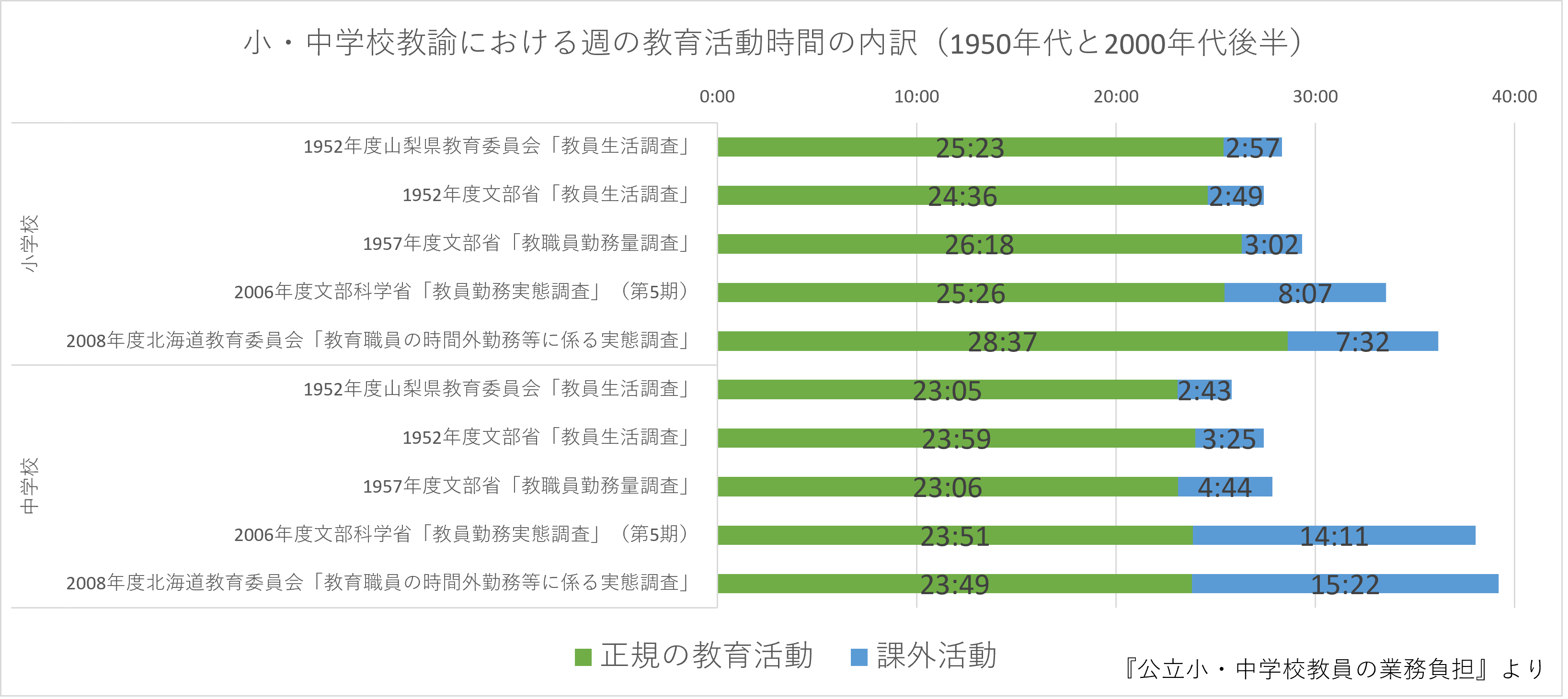

このため1950~60年代には教員の労働時間に関心が高まり、国や教育委員会が調査を実施しました。当時の調査と2000年代後半以降の調査を比較すると、課外活動時間が大きく増加しています。1950~60年代は週3~4時間程度でしたが、2000年代後半には小学校で7~8時間(約2倍)、中学校で14~15時間(約4倍)に達しています。

中学校では、部活動指導が長時間労働の背景になっていることは間違いありません。生徒や保護者からの要望もあり、徐々に活動時間が増えていったのだと思われます。

授業の無い土曜日が増えたことも過熱の原因と言われていますね。現在、運動部活動の地域移行や、学校行事の削減が進められていますが、「部活指導がしたくて教員になった。」「授業よりも部活や行事にやりがいを感じている。」という先生もいらっしゃいますよね。

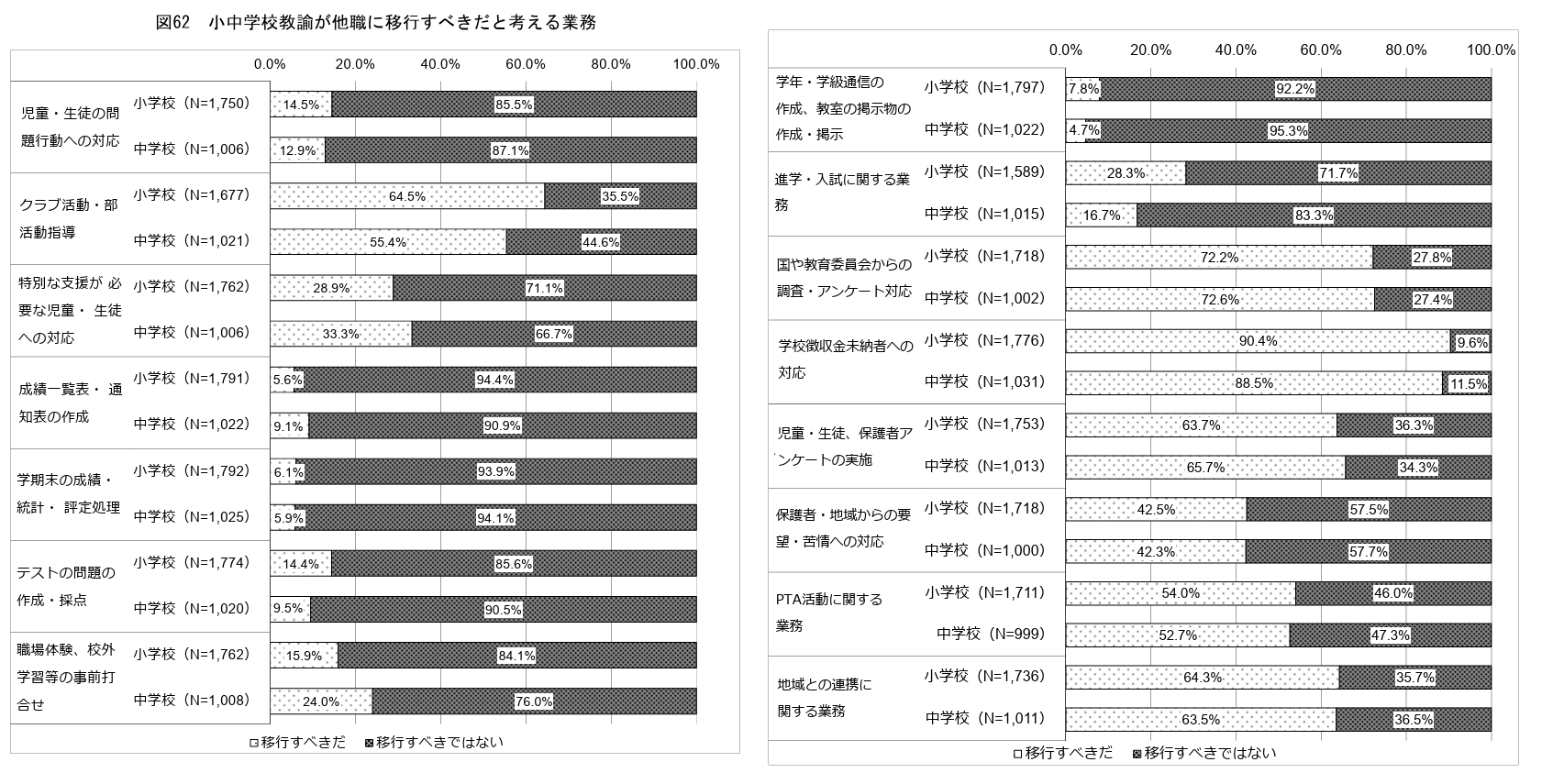

勉強以外も含めて子どもの成長に携わりたいという教員が多いのも事実です。2016年に、日本教職員組合は連合総合生活開発研究所に委託し、日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する調査・研究を行いました。その調査項目の一つ「小中学校教諭が他職に移行すべきだと考える業務」のうち、「クラブ活動・部活動指導」については意見が二分しています。中学校教諭の回答は、移行すべき:55.4%、移行すべきでない:44.6%という結果でした。

本来の教育活動の負担も増加している

小学校教諭でも課外活動時間が倍増していますね。

私の研究では、不登校の子どもや保護者への対応、持ち物が揃えられない子どものフォローなどだけでなく、支援が必要な児童生徒への放課後の学習支援といった教育として行われる業務による業務負担・労働負荷が大きいことが明らかになりました。個別の学習指導や生徒指導は、教員としてやりがいを感じられる教育活動であるものの、うまくいかないときは心理的に大きな負担となります。

先ほどご紹介したTALIS2013を用いて、教員の心理的負担をもたらす業務を国際比較したところ、一部の欧米諸国では、教員は授業に費やす時間が長く、かつ教員としての業務が明確であることから、心理的負担が小さいことが読み取れました。

やりがいが感じられないのはつらいですね。

労働時間が長いという状態が「多忙」、心理的にそれを負担に感じることが「多忙感」ですが、実は、2000年代後半までは「多忙」と「多忙感」は別物として扱われており、教員の労働環境において「多忙」は看過されていました。それが近年では、教員の心身の健康維持において「多忙」も見過ごせない要素であるという認識が強まり、上記の提言や答申では従来の「多忙感」に加えて、「多忙」の面にもより焦点が当てられました。

学校現場における業務改善・スリム化にあたっては、文部科学省の提言なども重要ですが、やらされ感だけでは進まないでしょう。地域によって資源や環境、学校に期待することは大きく異なるので、学校で必ず担ってほしいこと、地域・民間企業に協力をお願いできることについて、各地域で議論し、実行できるものから動かしていくしかないというのが私の見解です。

ウェルビーイング向上のために

教員のウェルビーイングやそれを支える要素について教えてください。

多くの研究において、過度の長時間勤務は教員のウェルビーイングを損なうことが示されています。また、多忙感や負担感をもたらす業務が教員のウェルビーイングを低下させることも明らかです。

ウェルビーイングを向上させる「主観的幸福感」は、自分の努力が他の教員から認められたときや、子どもの成長を感じたときに得られます。

教員のウェルビーイングを考えるうえで、労働時間と主観的幸福感との間には非線形関係(一方の変数が変化しても、もう一方の変数に比例した変化が生じない関係)があり、「働き方改革」を難しくさせている原因とも考えられています。

また、「首尾一貫感覚」という要素もあります。これは「ストレス対処能力」とも呼ばれていますが、「現在の自分の状況や今後の成り行きなど、人生全体を見通して判断できる力」を指します。イスラエル出身の医療社会学者アーロン・アントノフスキー氏が提唱した健康生成論の中心となる概念です。

「今、困難があっても、将来役立つ」という捉え方をする人では、抑うつ傾向が軽減されることが多くの研究で明らかになっています。

さらに「ワークライフバランス」も、教員のウェルビーイングにつながる大切な要素です。ただ、教員のワークライフバランスと一言で言っても、仕事と育児、趣味、学習など、人によって異なります。

たとえば、教員の中には「教材研究が趣味」という方もいらっしゃいます。そのため、教員のワークライフバランスを一律に定義することは簡単ではありません。一方で、心身の健康維持のためには、有給休暇を取得してリフレッシュしたり、趣味に興じたりすることは、大変重要といえます。授業のある日は休みづらいので、「研究日」として、週1日授業の無い日を設けている私立学校もあります。

学校選択制といったニュー・パブリック・マネジメント導入や、義務教育費国庫負担制度の負担割合の引き下げの影響もありますか。

日本でも新自由主義的教育改革が教員の報告書作成などの業務負担を増大させたという議論はありますが、日本と同じように教員の過重労働が政策課題となっているイギリスのような教員への心理的なプレッシャーにはなっていないようです。義務教育費国庫負担金制度の変更に伴い増加した非正規教員も、採用試験に不合格だった人が講師として経験を積む場という機能もありますが、正規教員と同じ業務なのに処遇に差が生じるという点で、教員のウェルビーイングに影響があると思われます。

30~40年周期で訪れる教師不足の波

「教師不足」問題について教えてください。

詳しくは、広島大学名誉教授の山崎博敏先生の研究を参照いただきたいですが、約30~40年の周期で教員の就職難と大量採用の波が訪れています。戦後~1950年代末まで、新しい学校制度の創設や団塊世代の入学等により、大量の教員を採用しました。現在40~50代の教員が少ないわけですが、年齢構成の歪さはここから始まっています。

2回目の大量採用期は、戦後採用の教員の定年退職期と団塊ジュニア世代の入学が重なった1980年前後、3回目は段階世代の定年退職が始まった2010年代以降です。少子化も進んでいますが、35人学級導入や若手教員の産育休の需要の高まりもあり、まだ教員不足の状態です。

今年8月19日には文部科学省の「教師を取り巻く環境整備特別部会」から「学校・教師が担う業務に係る3分類」の改定案も示されました。以前と比べると、学校にはスクールカウンセラーのような専門職から、授業中の補助、掲示物を貼るスタッフまで、たくさんのサポーター職員がいますが、効果は限定的なのでしょうか。

チーム学校の導入に伴い、専門職の助言によって、児童生徒への個別支援もしやすくなったという意見を聞いたことがあります。

また、2018年から「教員業務支援員」の配置が開始されました。実際に、教員の方々から「とても助かっている」という声を聞いています。その一方で、教員業務支援員の配置支援が、教員の業務時間の短縮化に結びついていないのが現状です。教員勤務実態調査からも、業務時間の総量はほとんど減っていません。これには、支援によって空いた時間に、やりたかった他の業務を行っていることが要因と見られています。総量の増加を抑え、本来の業務に注力できるようになったという点では成果と言えるかもしれません。

常に味方がいる職場環境を

東京都の新採教員離職率は年々上昇し、2024年度は5.7%であったというニュースを見ましたが、離職は増えているのでしょうか。新任教員支援のために配置されている、再任用の「新人育成教員」に何でも否定されてしまい、自信を無くしたといった話も聞きました。

離職率は民間よりは低いですが、教師不足という問題を解消するうえでは、採用時のミスマッチや「リアリティ・ショック」を防ぐ仕組みづくりも不可欠です。教員養成課程に、現役の教員の話を聞いたり、困ったときの相談の仕方を学び体験する機会を設けるのも一案だと思います。

国内外の研究を見ると、職場のストレスの原因の多くは「人間関係」となっています。以前、休職中の教員の方々とお話したことがあり、多くの方の休職理由が「困っているときに、校長などの管理職が支援してくれなかった」というものでした。教員のメンタルヘルス対策についても、管理職の方々が寄り添い方を学んだり、学校外で相談する機会を作るなど、組織的に行う必要があると考えます。

最後に、教育委員会や学校の先生方へ一言メッセージをお願いいたします。

日本の教育活動は教員の方々の力で支えられています。教育現場を取り巻く環境は厳しい状況ですが、そんな中でも子ども一人一人にしっかり向き合う姿・パッションには心を打たれます。昨今、不祥事などで教員への社会的な風当たりが強まっていますが、誇りを持ってお仕事に向き合ってください。

また「教員の働き方改革」というと、どうしても“上からの指示”といったお堅いイメージがありますが、見方を変えれば”創造性を発揮できるチャンス”でもあります。ぜひポジティブに捉えて、新しい学校教育を作っていただきたいです。

記者の目

誰もが一度はお世話になったことがあるだろう「学校の先生」。教科指導に加え、生徒指導や部活指導を行うなど、日本人にとっての“当たり前”は、国際的に見ればそうではないことに驚かされた。神林氏の言葉にあったように、働き方改革をチャンスと捉え、未来の学校教育を創造してほしいと願うばかりである。

神林 寿幸(かんばやし としゆき)

明星大学教育学部 准教授。

「公教育を支える教職員が、健康で幸福に仕事と生活を両立するためには何が必要か」をリサーチクエスチョンに設定し、日本の教職員のウェルビーイングに関する実証研究に取り組む。

国立教育政策研究所プロジェクト研究「日本の子供と教師のウェルビーイングを高める学校革新に関する研究(2025/04/01~)」「教育分野の公務労働に関する調査研究(2022年4月~2025年3月)」委員、公立小学校・中学校教員勤務実態調査研究(文部科学省委託事業・2016年6月~2018年3月および2022年4月~2024年3月) 研究会委員などを歴任。単著『公立小・中学校教員の業務負担』(大学教育出版、2017年)は、2018年度日本教育行政学会賞を受賞。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育ウォッチ

教育ウォッチ 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望