意外と知らない"学校図書館DX"(第2回) 学校向けの電子図書館・電子書籍サービス

2018年の第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」では、注で1回の言及のみであった電子書籍は、2023年の第五次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」では36回言及され、電子図書館も6回登場し、学校図書館でも電子書籍等の紙との併用が推進されています。

第1回では、学校図書館での蔵書面の課題を解決する方法の1つとして、電子書籍の活用を紹介しました。第2回では、学校で使用できる電子書籍サービスを紹介していきます。

電子書籍の導入率

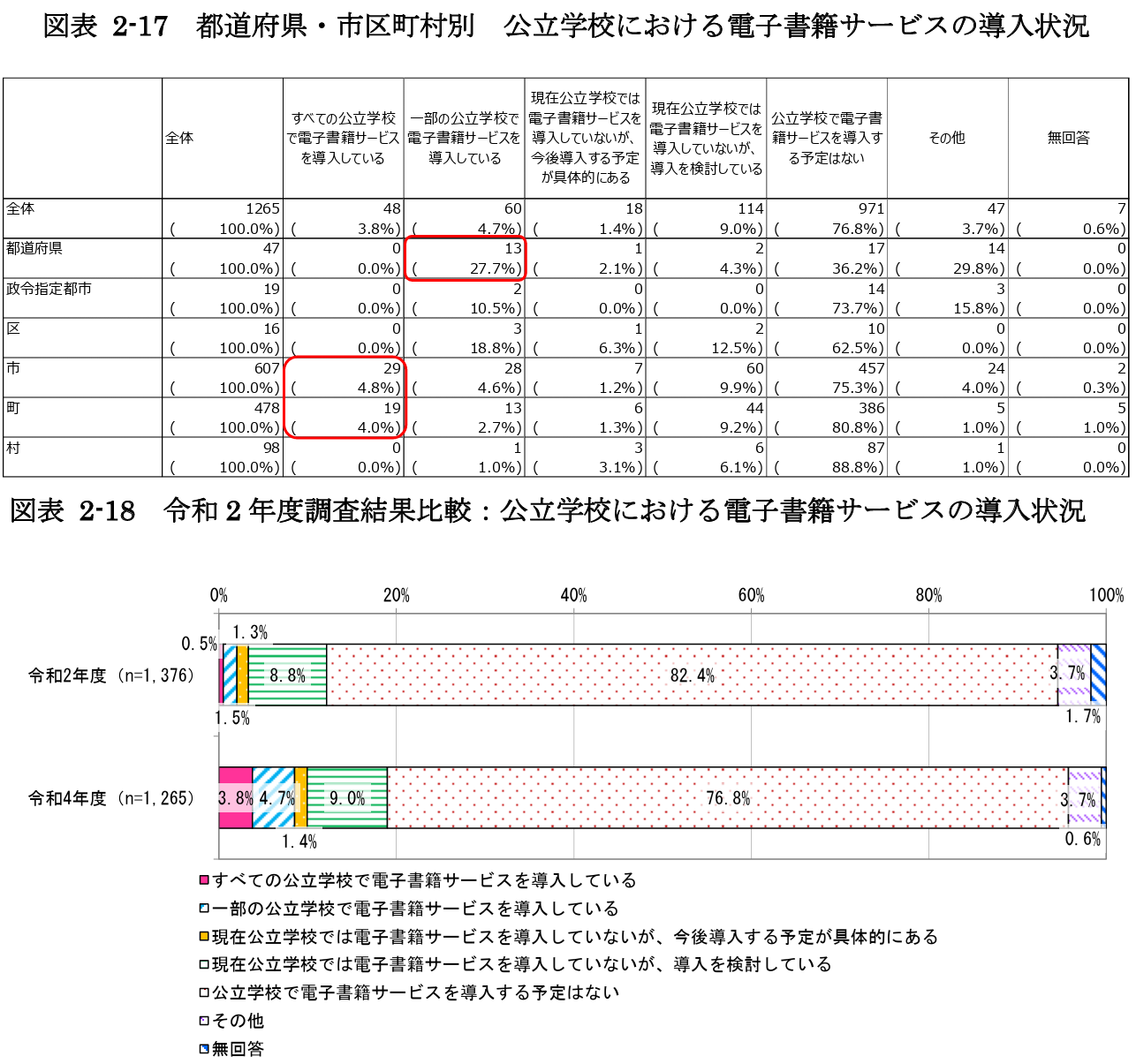

文部科学省「学校図書館の現状に関する調査(令和2(2020)年度)」では、電子書籍を所蔵している学校数は、小学校0.2%、中学校0.3%、高校1.4%と数えるほどでしたが、文部科学省「電子図書館・電子書籍と 子供の読書活動推進に関する実態調査(2023年1~2月に全国の自治体が回答)」の結果では、「すべての公立学校で電子書籍サービスを導入している」市町は4%以上、「一部の公立学校で電子書籍サービスを導入している」都道府県は27.7%でした。 電子書籍サービスを(すべて・一部の)公立学校で導入している地方公共団体の割合は、 2020年の2.0%から8.5%に増加したことから、導入が進んでいることがわかります。

公立学校での電子書籍サービスの導入を予定・検討している割合は1割以上(微増)、また、公立図書館(すべて・一部)で導入している割合は、9.8%から29.4%に増加しており、連携することで学校でも利用できる可能性があります。

都道府県では「電子書籍サービス(コンテンツ買い切り型)」の回答割合が高く、市町村では「電子書籍サービス(サブスクリプション型)」の回答割合が高い傾向がありますが、一度購入すれば、継続的に貸し出せる紙の図書と異なり、コンテンツを継続的に維持するための経費が発生するという課題はあります。

電子書籍の導入における課題については、公立学校・公立図書館ともに、「電子書籍導入の予算が不足している(それぞれ55.9%・67.7%)」の回答割合が最も高く、次いで公立学校では「電子書籍導入に関する知識が不足している(38.3%)」、公立図書館では「適当な電子書籍のコンテンツがない・少ない(35.1%)」だったそうです。図書購入費として措置された地方交付税交付金(1学年3クラスの小学校なら70万4,000円、1学年5クラスの中学校なら91万6,000円)のうち、実際に図書購入に使われるのは6割弱(2021年度57%)という課題もあります。

電子書籍のメリットについて

そもそも、電子書籍には、どのようなメリットがあるのでしょうか。学校図書館には、第1回で提示した「物理的なスペース問題」や「更新のかかりにくい本の補充問題」の他にも、長期休暇期間は本を借りることができない、読みたい本が貸し出し中であればすぐ読むことができない等、様々な課題があると思います。

電子書籍であれば、タブレット等の端末があればどこでも閲覧することができるため、長期休暇期間やコロナ等感染症で学校に通うことが難しい期間においても、来館せずに本の閲覧が可能になります。また、端末があればよいため物理的な面で場所を多くとらない、電子書籍のため物理的な廃棄・修理は不要、貸出業務が簡素化、返却忘れや紛失も防げるなどのメリットもあります。文字拡大・読み上げ機能を利用したり、読み放題パックであれば、調べ学習のときに、クラス全員で同じ書籍を読む「集団読書」も可能です。カウンターで借りづらい多様性やメンタル関連の書籍を購入する学校もあるようです。

しかし、電子書籍を使用するとなると、どのようなシステムがあるのかパッと思い浮かばない人も多いのではないでしょうか。そこで、ここからはどのようなサービスがあるのか紹介していきます。

学校向けの電子図書館・電子書籍サービス

主に次のようなサービスがあるようです。小中学校向けのサービスは、みんなで同時に閲覧できる読み放題型です。なお、ブリタニカや学研の百科事典はデジタル教材として販売されています。

| 運営企業等 | サービス名 | 校種 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| (株)Gakken | 学研スクールライブラリー | 小・中 | Gakkenが発行する書籍を2,000点以上掲載。読み物、絵本の他に学習漫画や図鑑もあり、まんがひみつ文庫は学習eポータルL-Gateから無償で読める。WEBブラウザで書籍を読めるのでアプリ不要。月額550円(税込)の個人向けサービスもある。 |

| (株)ポプラ社 | Yomokka! | 小~高 | 絵本、幼年童話からYA(ヤングアダルト)、一般文芸まで42社約4800冊を掲載。朝日小学生新聞の一部も読める。グレードにあった本の紹介もしてくれる。 |

| Sagasokka! | 小・中 | 「総合百科事典ポプラディア」、ポプラディアプラス「人物事典」の内容をを検索・閲覧できる。今日のクイズなども表示される。 | |

| eライブラリー有限責任事業組合 | School e-Library | 小~高 | 出版社8社(岩波書店・偕成社・学研プラス・河出書房新社・講談社・集英社・フレーベル館・ポプラ社)が提供する1,000冊を掲載。定期的に掲載電子書籍の入れ替えがある。基本契約28,800円(税込) 41アカウント/1年間。 |

| (株)日本電子図書館サービス | LibrariE | 高・大 | 400社以上の出版社から16万点以上。新刊小説、英語多読書、実用書、問題集など一般書中心。コンテンツにより、ライセンス販売型や期間限定型(回数限定・マルチユーザー)、期間内読み放題型がある。 |

| (株)メディアドゥ | OverDriveJapan | 大学 | 100以上の言語による450万点以上のコンテンツ。アメリカの公共図書館の90%以上が導入。 |

| (株)ネットアドバンス(小学館グループ) | ジャパンナレッジLib | 大学 | 80以上の辞事典、叢書、雑誌が検索できる国内最大級の辞書・事典サイト。 |

導入・活用事例

学研スクールライブラリー~海外の日本人学校でも~

コロナ禍の影響が強い時期の調査結果ではありますが、文部科学省「令和4年度 子供の読書活動の推進等に関する調査研究(電子図書館・電子書籍と子供の読書活動推進に関する実態調査)リーフレット」や、各サービスのサイトから、導入・活用事例をいくつか見てみましょう。

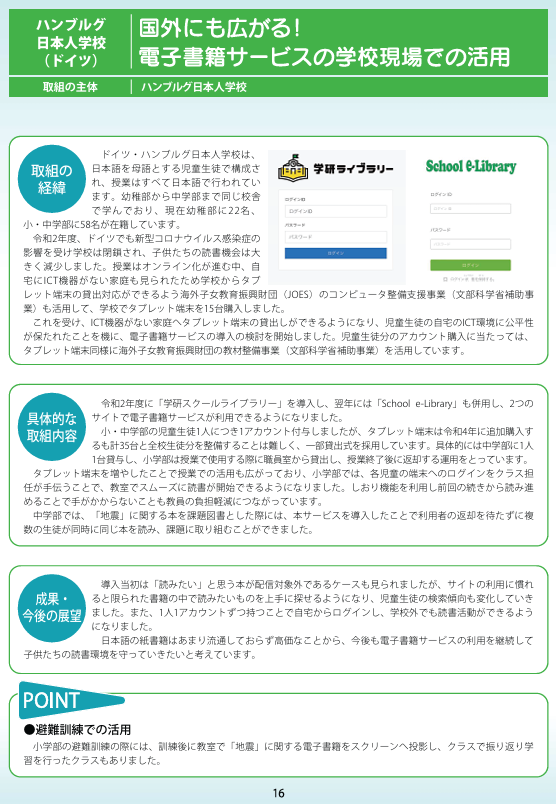

日本国内だけではなく、日本語の書籍を入手することが難しい海外にある日本人学校でも電子書籍サービスが活用されているようです。ドイツのハンブルグ日本人学校では、日本語を母語とする児童生徒で構成されており、授業も全て日本語で行われています。しかし、海外ということもあって、日本語の紙書籍はあまり流通しておらず高価なようです。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で学校が閉鎖され、子どもたちの読書機会が大きく減少していること、児童生徒の児童生徒の自宅のICT環境に公平性が保たれたことを機に、電子書籍の導入を開始したようです。小学部では、各児童の端末へのログインをクラス担任が手伝うことで、教室でスムーズに読書が開始できるようになりました。また、しおり機能を利用し前回の続きから読み進めることで手がかからないことも教員の負担軽減につながっているそうです。今後も電子書籍サービスの利用を継続して子供たちの読書環境を守っていきたいそうです。

各学校で読書環境は異なると思います。ハンブルグ日本人学校のように、電子書籍サービスを活用することで、日本語の本の入手が難しい環境においても読書機会を確保できることが分かります。子どもが置かれている環境に左右されず、読みたい本を読みたいときに読むことができることが電子書籍の最大のメリットと言えるかもしれません。

日本にいる外国語を母語とする児童生徒にも、The International Children's Digital Library(50か国語以上の児童書およそ4500点を提供)やOpen Library(子どもの学年や読書レベル別に8万点以上の児童書を掲載)など、無料公開されているサイトもありますので、活用してみてください。

Yomokka!(よもっか!)~集団読書~

「読書体験」や「探究体験」を通じて、好奇心から始まる自発的な学びの循環を子どもたちに届けるための本と学びのプラットフォーム『MottoSokka!』から、小学校低学年から高校生の幅広いニーズに対応した読み物を提供する『Yomokka!』、子どものためのレファレンス資料をデジタル化し、新たな探究体験を提供することを目指したオンライン事典サービス『Sagasokka!』の2つのサービスが提供されています。

第1回で百科事典の課題を紹介しましたが、『Sagasokka!』では学校図書館では通常持ち出せず、1~2冊しかない百科事典を、いつでもどこでもみんなで見ることができます。

サービスサイトに掲載されている『Yomokka!』の活用事例から、小学校1年生の国語の授業で学習する単元「じどう車ずかんをつくろう」の事例を紹介します。授業では、『Yomokka!』に掲載されている「じどう車ずかんをつくろう」シリーズを読み、テーマを選ぶ際に活用したようです。活用した感想として、調べ学習では、児童一人に一つ以上の資料を用意してあげたいが、身近な図書館の資料ではクラスの児童数分そろわないことが多いため、『Yomokka!』を活用することで、教員が見せたい資料を確実に1人1冊上読むことができ、それが最大の利点だと感じたようです。全児童が確実に資料を見る環境を整えるにも有効であることが分かります。

Sagasokka!(さがそっか!)~自宅でも安心安全に調べ学習~

続いて、『Sagasokka!』の事例を紹介します。戸田市立笹目東小学校では、『MottoSokka!』を導入し、調べ学習はもちろん、家庭と学校をつなぐシームレスな学びの実現に向けた反転学習にも活用しているようです。場所・時を選ばずに検索できること、検索結果が安心安全であること、写真等も見ることができるため子どもの興味や関心に合わせた検索結果が表示されるというメリットを感じているようです。さらに、授業後、子どもたちより「『Sagasokka!』で調べたら、もっと知りたくなった」や「家でも調べたい」という声もあがっており、場所を選ばずに子どもが調べたいと思った瞬間に調べることができるのがメリットとなっていることが分かります。

LibrariE(ライブラリエ)~通信制高校~

サービスサイトに掲載されている導入事例から、クラーク記念国際高等学校の事例を紹介します。この学校は、国内外に60箇所以上のキャンパスをもつため、1キャンパスに在籍する生徒数が少数である場合もあり、そろえることのできる蔵書に限界があるという課題があったようです。そこで、「このシステムを使用して、より少ないコストで多くの蔵書を共有する、英語の多読教材を活用できる、また貸出状況によってコンテンツの見直しができる」という利点のもと、2018年にシステムの導入を行っています。

実際に、システムを導入して、多くの生徒にとってこれまで以上に読書が身近になっているようです。また、各キャンパスにおいては朝学習や長期休暇等での活用を検討したり、教員にも活用してほしいなど生徒のみならず学校関係者がいつでも使用できる環境づくりを進めていることが伺えます。このように、生徒の必要としている蔵書をそろえることが難しい場合にも、電子図書は活用できそうです。

LibrariE(ライブラリエ)②~英語多読~

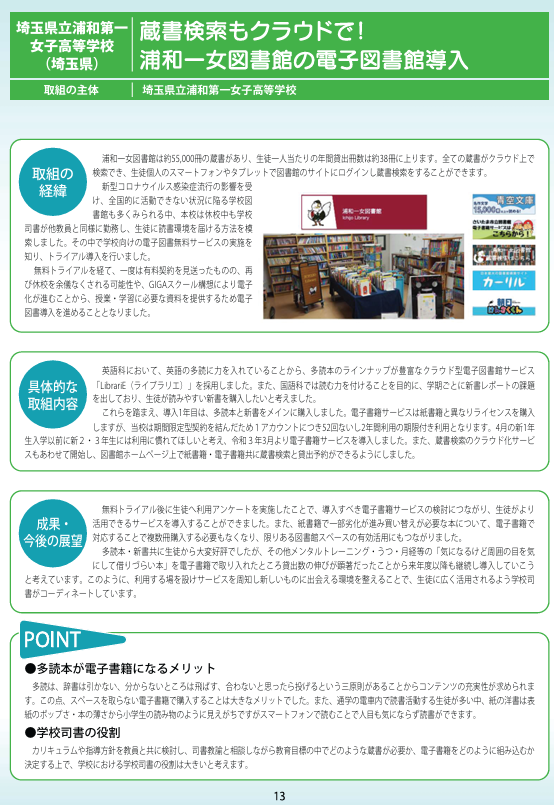

もう1校、文部科学省のパンフレットから、埼玉県立浦和第一女子高等学校での事例も紹介いたします。この学校では、全ての蔵書を生徒個人のスマートフォンやタブレットで図書館のサイトにログインし蔵書検索をすることができます。新型コロナウイルス感染症流行の際に、休校中も生徒に読書環境を届ける方法を模索し、学校向けの電子図書無料サービスのトライアル導入を行っています。最終的に、再び休校を余儀なくされる可能性や、GIGAスクール構想により電子化が進んでいる、授業・学習に必要な資料を提供できる点が導入の決め手になったようです。

この学校では英語の多読に力を入れており、多読本のライナップが豊富ということで、「LibrariE(ライブラリエ)」を採用しています。多読は、辞書は引かない、分からないところは飛ばす、合わないと思ったら投げるという三原則があるそうで、コンテンツの充実性が求められており、スペースを取らない電子書籍で購入することは大きなメリットだったようです。また、高校生は特に、通学に電車を使用している生徒も多いため、周囲の目を気にして読みにくい本でも、自身のスマートフォンやタブレットを使用し、人目を気にせず読書ができる点もメリットとして挙げています。

地域の図書館との連携

上記で、学校向けの電子図書館・電子書籍のサービスを紹介しましたが、地域の公立図書館のサービスを活用できる可能性もあります。

2011~2013年に電子図書館の実証実験などを行った札幌市の報告には、市内の小学校に電子書籍を提供して調べ学習で使用してもらったり、中学校で電子書籍体験ウィークを設けたりして、その有効性を確認できたとあります。16社が200冊提供しただけでも、「いつでも、どこでも本を借り、返せる」というメリットを実感できたようで、小規模でも授業で使える電子書籍があれば活用できそうです。

学校図書館支援センターも開設している、鳥取県立図書館のサイトでは、貸出方式ではなく、他の人が利用していなければ読める「閲覧方式」で学習まんがなどの電子書籍を提供しているようです。

また、児童書の読み放題を953点提供している東京都立川市の「たちかわ電子図書館」は、市内小・中学校に通う全児童・生徒に電子図書館専用の利用カードを配布しており、学校でも電子書籍が活用されているそうです。もし、地域の図書館に電子書籍が導入されていれば、そのシステムを活用することも候補として挙げることができそうです。

おわりに

光村図書が2025年1月に小中学生500名を対象に行ったアンケート調査の「お子さんは、紙の書籍と電子書籍を読むことのどちらが好きですか。」という質問では、「紙の書籍が好き(好き/どちらかといえば好き)」が約6割(59.0%)、「電子書籍が好き(好き/どちらかといえば好き)」が1割超(12.8%)、「電子書籍を読んだことがない」が約3割(28.2%)という結果でしたし、紙の本も必要ですが、管理の難しい百科事典や図鑑のみを電子書籍、他は紙にするなど学校にあった運営方法をカスタマイズできる点も電子図書館の良い点だと言えます。

以上、子どもたちにとっては「いつでも、どこでも、幅広い蔵書に関わることができる」、教員にとっては「授業内で多くの資料を提供できる、蔵書の管理がしやすい」など、電子書籍を学校図書館で活用するメリットを紹介してきました。費用は確かにかかりますが、利用回数を考えれば、紙より安いとも言えます。記事の下の参考資料欄に各サービスのURLも掲載していますので、解決したい課題や学校規模、予算などに合わせてサービスの導入を是非検討してみてください。多くの人にとってさらに魅力的な学校図書館を実現するための手助けをしてくれるのではないでしょうか。

参考資料

- 第四・五次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」

- 文部科学省: 令和2年度学校図書館の現状に関する調査

- 電子図書館・電子書籍と子供の読書活動推進に関する実態調査

- 電子出版制作・流通協議会『電子図書館・電子書籍サービス調査報告 2023』

- 令和4年度 「子供の読書活動の推進等に関する調査研究 (電子図書館・電子書籍と 子供の読書活動推進に関する実態調査)」 調査報告書

- 一般財団法人 教育文化総合研究所「1校あたりの地方交付税上の教材費・図書費予算」

- 学研スクールライブラリー

- MottoSokka!

- Yomokka!

- Sagasokka!

- School e-Library

- LibrariE(ライブラリエ)

- OverDriveJapan

- ジャパンナレッジLib

- 札幌市中央図書館「電子書籍のメリットを活かした、新しいサービス・連携づくりへ」

- 国会図書館サーチ:インターネットで外国語の子どもの本を読む

- 札幌市電子図書館

- 鳥取県立図書館 電子書籍サービス

- たちかわ電子図書館

- 光村図書出版株式会社「第4回 子どもの「好き」に関するアンケート調査」

構成・文:内田洋行 システムズエンジニアリング事業部SE企画管理部 岩﨑 春乃

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望