意外と知らない"学校図書館DX"(第1回) 蔵書の更新

GIGAスクール構想によって、1人1台端末が配布され、授業における紙の使用割合は減少しつつあります。ですが、紙が絶対的に残り続ける空間が一つあります。それは学校図書館ではないでしょうか。

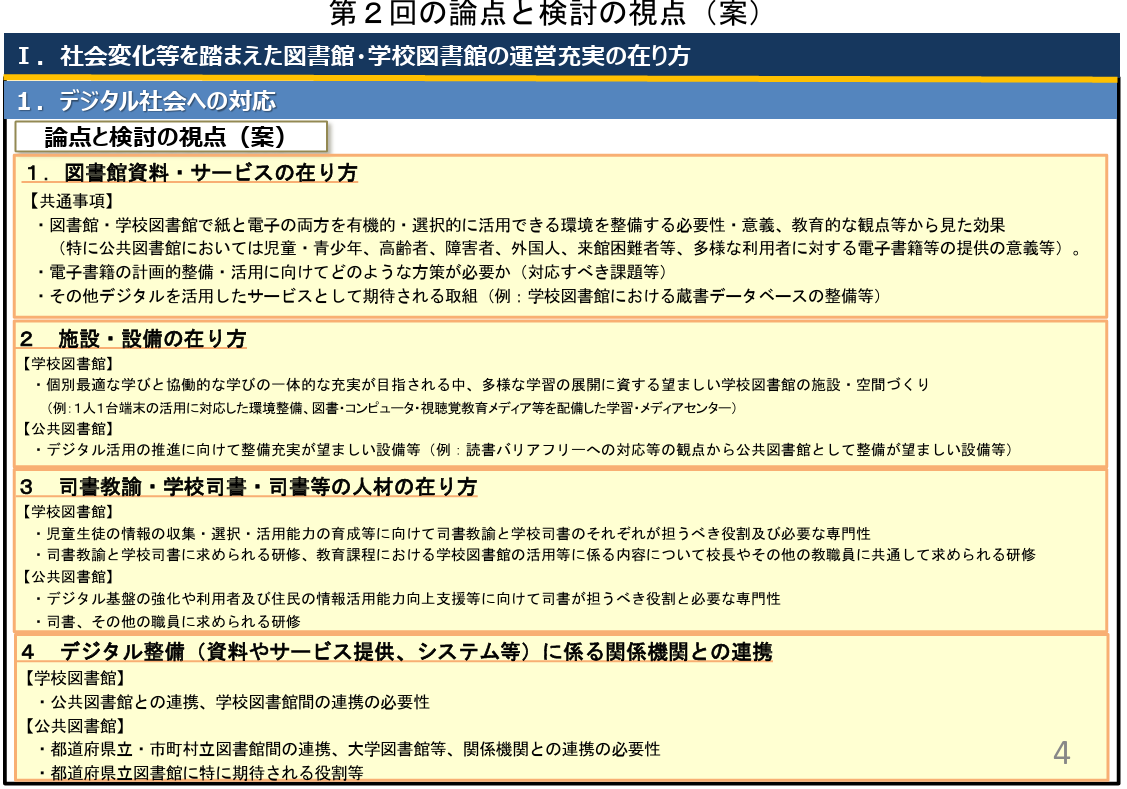

文部科学省は、2022年8月に事務連絡「1人1台端末環境下における学校図書館の積極的な活用及び公立図書館の電子書籍貸出サービスとの連携について」を出し、他にも2023年3月に策定された第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の基本方針の1つに「デジタル社会に対応した読書環境の整備」を掲げるなど、学校図書館DXを推進しています。さらに、AI 活用による文献検索や読書支援にも期待が寄せられています。

そもそも学校図書館は「児童生徒が本を借りる場所」というイメージが強いですが、他にも様々な使命があります。その使命を全うするために学校図書館には、学校図書館法を始め、様々なルールや基準が定められているのをご存知でしょうか。今回はその中から、学校図書館図書標準や日本十進分類別の配分比率の基準、廃棄基準を取り上げ、学校図書館の課題を見ていきます。学校図書館の課題を通して、電子書籍導入などのDX化を検討してみてはいかがでしょうか。

学校図書館の機能・役割

学校図書館は児童生徒に本を貸し出すだけが役割ではありません。学校図書館の役割を文部科学省は次のように定めています。

- 児童生徒の「読書センター」及び「学習・情報センター」としての機能

- 教員のサポート機能

- その他の機能

ア 子どもたちの「居場所」の提供

イ 家庭・地域における読書活動の支援

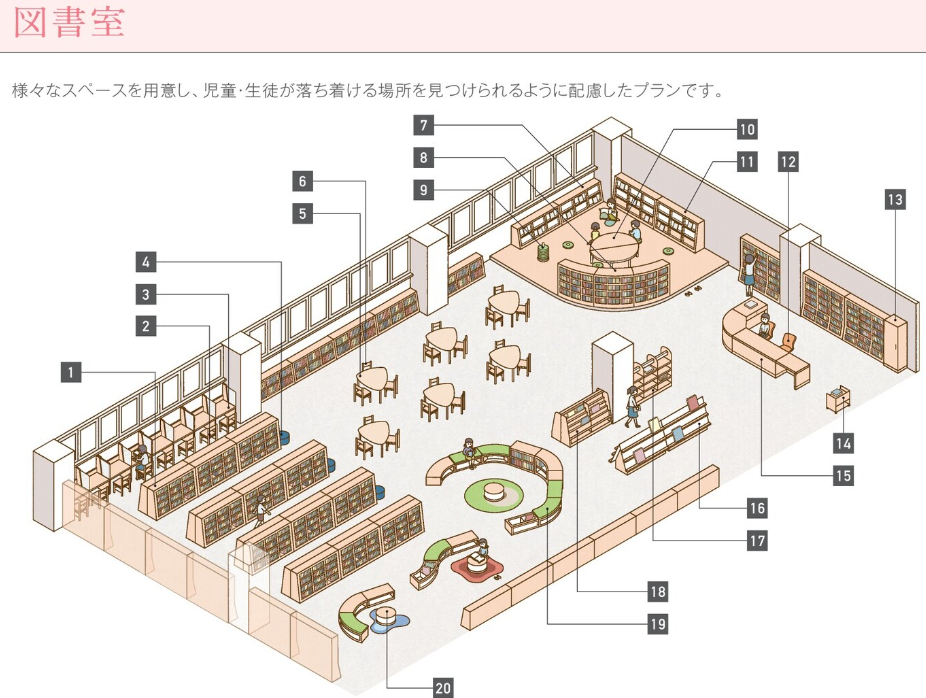

この機能・役割を果たすためには、購入予定の本の内容把握や、すでにある蔵書との内容重複の確認など、本を1冊購入するにも考慮することが多くあります。その上、空間づくりにも考えを巡らせなければならないことから、本を闇雲に大量導入することは推奨されません。近年では見通しをよくするために、壁際以外は低学年の子供の身長よりも低い書架が主流となっており、収納スペースも限られています。

蔵書数と空間づくりは図書館の機能・役割を果たす中で、相互に関係することが明らかになりました。では、求められている役割を果たすために指標となる基準について、どれだけ達成できているのか、その基準を満たすだけで十分なのか、注目してみましょう。

蔵書の基準

学校図書館の2024年の平均蔵書冊数は小学校:9868冊 中学校:13,264冊 高等学校:26,391冊と聞いてどのように感じるでしょうか。この冊数についてもう少し細かく解説をしていきます。

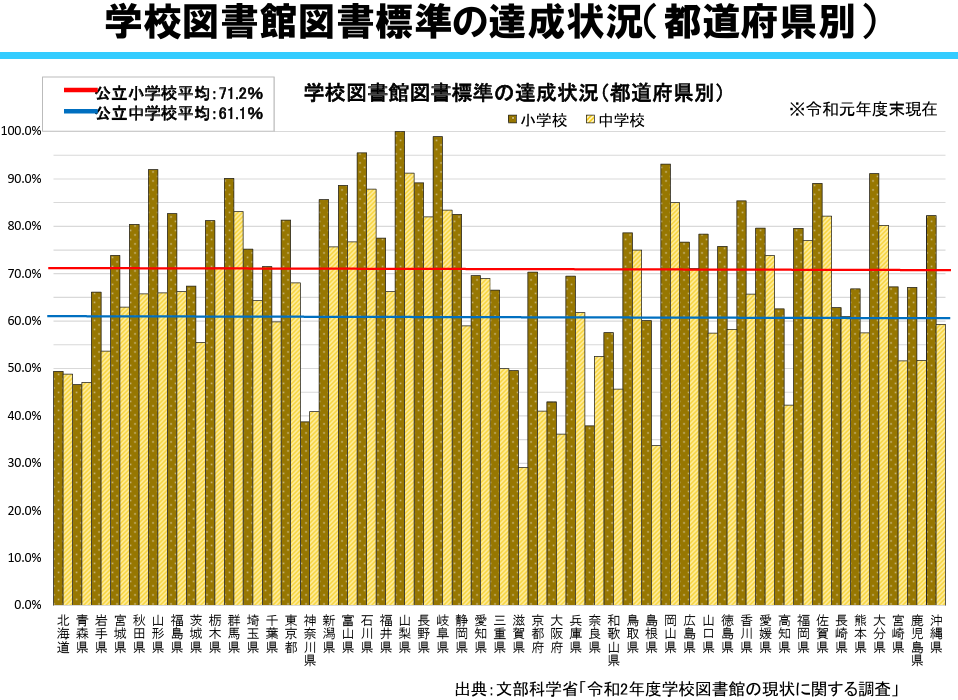

学校図書館には「学校図書館図書標準」が定められています。学校図書館図書標準とは、1993年に当時の文部省が目標として設定した「公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準」です。学級数を基準に蔵書数が決定されますが、先ほど提示した平均蔵書図書数は学級数に関わらず平均蔵書数を算出しています。では、都道府県別の達成率はどのようになっているでしょうか。

この図を見ると、都道府県ごとに達成率が大きく異なること、全国的に見れば平均して小学校は70%、中学校は60%の達成率であることがわかります。

学校図書館では3割程度の学校が蔵書数を十分に揃えられていません。ですが、学校図書館では空間が限られているため一概に、達成できていないことを否定的に見ることはできません。また、冊数が十分でも、内訳については、このデータから読み解くことはできません。

では、先ほど提示した学校図書館の目的を改めて考えてみましょう。

学校図書館の機能・役割とは

- 児童生徒の「読書センター」及び「学習・情報センター」としての機能

- 教員のサポート機能

つまり、学校図書館図書標準を未達成だとしても、児童生徒・教員にとって今必要な本が最適数所蔵されていることがより重要です。では、どのようにして児童生徒・教員にとって必要な本を選定すればよいのでしょうか。そして、冊数にしてどの程度あれば必要数揃えられたと判断することができるでしょうか。確かに、司書教諭・学校司書の経験や児童生徒・教員へのアンケート結果などに基づいてニーズを把握することはできますが、業務負担も大きく、蔵書が偏ってしまいそうです。

そこで、公益社団法人全国学校図書館協議会(全国SLA)が2000年に「学校図書館メディア基準」を定めました(2021年に改訂)。その中に、日本十進分類法に基づく標準配分比率というものがあり、それを採用することで配架方法や蔵書の内容のバランス確認などの仕組みづくりに役立てることができます。ではその日本十進分類法について着目してみましょう。

日本十進分類法

図書館の本は日本十進分類法というルールに沿って配架されていることが多いです。本を大きく10分類、0:総記 1:哲学 2:歴史 3:社会科学 4:自然科学 5:技術・工学 6:産業 7:芸術 8:言語 9:文学と、数字を割り振って、その番号を見ることで内容を読まなくとも本の内容を予測できるようになっている仕組みがあります。(例えば「289」なら個人の伝記、「486」なら昆虫、「913」なら日本の小説・物語となります。)

ではこの10分類ごとの蔵書率をご存知でしょうか。推奨される標準配分比率と、実際の所蔵比率(令和2年度「学校図書館の現状に関する調査」より)を見てみましょう。なお、小中学校の8割、高等学校の9割は蔵書のデータベース化をしていますが、小中学校の3割、高等学校の2割は分類別に把握できていないそうです。

| 0総記 | 1哲学 | 2歴史 | 3社会 | 4自然科学 | 5技術 | 6産業 | 7芸術 | 8言語 | 9文学 | その他 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 小学校 | 推奨 | 6.0% | 3.0% | 16.0% | 10.0% | 16.0% | 6.0% | 5.0% | 8.0% | 5.0% | 25.0% | ― |

| 実際 | 2.2% | 1.0% | 6.7% | 6.6% | 11.6% | 4.4% | 2.6% | 6.0% | 3.2% | 41.0% | 14.8% | |

| 中学校 | 推奨 | 6.0% | 5.0% | 16.0% | 10.0% | 15.0% | 6.0% | 5.0% | 8.0% | 6.0% | 23.0% | ― |

| 実際 | 2.9% | 2.6% | 9.5% | 9.5% | 8.3% | 4.4% | 2.0% | 10.0% | 4.7% | 41.9% | 4.3% | |

| 高等学校 | 推奨 | 7.0% | 7.0% | 16.0% | 12.0% | 14.0% | 6.0% | 4.0% | 8.0% | 7.0% | 19.0% | ― |

| 実際 | 5.3% | 3.7% | 10.2% | 11.3% | 8.9% | 5.2% | 2.1% | 10.1% | 3.8% | 36.1% | 3.3% | |

標準配分比率でも、9類の文学の蔵書率が19~25%と高く設定されていますが、その他の分類の本についても児童生徒がいつでも使えるように満遍なく所蔵することが推奨されています。しかし、実際の蔵書の構成は、古くても問題がない9類の文学が36~41%と大きく偏っており、推奨される比率を維持することの難しさが窺えます。

廃棄(除籍)基準

学校図書館は特に図書の保存を目的としていないので、古い本や使用頻度の低い本は廃棄し、子どもたちにとって最適な本が常に利用できる状況を保っていくことが求められています。令和2年度「学校図書館の現状に関する調査」よると、令和元年度中に1校あたり、小学校では302冊、中学校では324冊、高等学校では473冊を廃棄し、同じくらい新しい本を購入しています。

全国学校図書館協議会(全国SLA)が定める「学校図書館図書廃棄規準(2021年改訂)」では、受入後10年経過した図書は更新の対象とされており、特に図鑑や地図、学習参考書、時事問題、技術・実験、公害・環境問題関係の本などは、刊行後3年で、最近の研究成果や現状にそぐわない内容でないか見直すようにと、記載があります。

解説に「百科事典」(0類)への言及がされています。改訂前の1993年の基準で「刊行後10年を経ているもので、補遺が刊行されていない図書」を廃棄の対象と示していましたが、「多くの百科事典が刊行後、10年を超えている。また、百科事典の電子書籍化も進んでいる」とあります。子供向けのポプラ社『総合百科事典 ポプラディア(全18巻)』は2021年に新学習指導要領に対応して改訂されましたが、平凡社『世界大百科事典(全34巻)』は2007年以降改訂されておらず、小学館『日本大百科全書 ニッポニカ(全25巻)』やブリタニカ『国際大百科事典(全35巻)』、学研『ニューワイド学習百科事典(全8巻)』は電子版のみになりました。

辞書や百科事典を借りたいと思っても「禁帯」「持ち出し禁止」などのラベルが貼り付けられているものを見たことはないでしょうか。いわゆる、帯出禁止図書に設定されており、館外へ持ち出しされる機会がなく保存状態が比較的良いと思われますが、廃棄対象であることが多そうです。

蔵書点検

廃棄の判断・除籍の手続きは、蔵書点検のタイミングで行うことが多いようです。蔵書点検とは、年に1回学校にあるすべての本について、バーコードやICタグを読み取り、できればパラパラめくって1冊ずつ点検し、データーベースと所蔵状況が一致しているか、配架ルール、例えば日本十進分類法に基づいて配架されているか、本の修繕や、廃棄・購入が必要な本はないかなど、あらゆる点検を行う業務です。

図書館を利用する際に、図書館にある機械で検索し、目当ての本を探そうとした時に、配架の棚に向かうとあるはずの場所に無いという経験はないでしょうか。小学生にも、配架ルールの必要性はもちろん説明されていますが、どこの棚から持ってきたか分からなくなってしまったり、返却手続きをせずに棚に戻してしまったりすることは、それなりにあるでしょう。

蔵書点検は何日間で行うものなのでしょうか。公立図書館では3~10日程度休館して点検することが多いようです。学校では、借りている本を全て返却してもらい、年度末の春休みの前などに行う場合や、貸出中の本は確認できないけれど、夏休み中に行う場合などがあります。

行方不明の本が見つかったり、目立たない良書を再発見できたり、負担ばかりではないですが、昨今、学校司書・司書教諭の配備が十分でないことが問題になっている中で、蔵書点検を十分に行う余裕があるか疑問が残ります。学校や自治体の職員のみで行うのではなく、図書委員の生徒や保護者、地域住民の方にボランティアとして協力を依頼している学校もあるようです。

蔵書点検業務そのものが不要になることはなありませんが、電子図書館サービスを導入し、物理的に存在する本の冊数が少なくなれば作業量の減少は見込めそうです。

今回は、学校図書館に求められている役割、蔵書数、蔵書の分類、廃棄を含む蔵書の管理について説明いたしました。学校に所属するすべての人にとって必要な内容の本を必要数揃えることと、空間に意識を巡らせること、この二つの両立がいかに難しいか想像できたでしょうか。次回は、スペースの制限を受けずに蔵書の最適化するための解消策として、「電子図書館サービス」という選択肢があることをご紹介します。

関連記事

参考資料

- 文部科学省:事務連絡「1人1台端末環境下における学校図書館の積極的な活用及び 公立図書館の電子書籍貸出サービスとの連携について 」

- 文部科学省:第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」について

- 全国学校図書館協議会(全国SLA):「学校図書館調査」の結果

- 文部科学省:「学校図書館図書標準」の設定について

- 全国学校図書館協議会(全国SLA):学校図書館メディア基準(2021年改訂)

- 文部科学省: 令和2年度学校図書館の現状に関する調査

- 全国学校図書館協議会(全国SLA):学校図書館図書廃棄規準

- 全国学校図書館協議会(全国SLA)・ 指導主事研修委員会「これからの司書教諭の活動と研修」

- 学校司書・学校図書館のためのお役立ちサイト:蔵書点検

- 全国学校図書館協議会(全国SLA):学校図書館担当者のための情報館

- 滋賀県教育委員会『やってみよう!学校図書館リニューアル』

- 大阪府立図書館「蔵書点検のはなし」

- 宮崎市図書館「蔵書点検って、何してるの?」

- 松本直樹・小川万柚(2024).「公立図書館における蔵書点検実施状況と紛失率」第72回日本図書館情報学会研究大会発表論文集 P.71-72

- 西小学校でのボランティア募集 ~図書室の蔵書点検補助、破損した本の修理~ | 日進市社会福祉協議会

- 安城市立安城西中学校 | 学校日記 | 図書館整備ボランティア活動

構成・文:内田洋行 システムズエンジニアリング事業部SE企画管理部 平野 優実

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望