グレゴリー・

ケズナジャット

ことばと真剣に向き合う(前編)

外国語との「距離の遠さ」で生まれる魅力

高校生から日本語を学び始め、英語指導助手(ALT)として来日したグレゴリー・ケズナジャット氏。来日後、同志社大学大学院文学研究科国文学専攻博士後期課程修了。大学の非常勤講師等を経て、2021年より法政大学グローバル教養学部准教授となる。作家としても、21年に『鴨川ランナー』(講談社)で第2回京都文学賞受賞。22年には『開墾地』(講談社)が第168回芥川賞の候補作になる。 前編では、自身の日本語の習得方法や外国語学習について、ケズナジャット氏に伺った。

語学は試行錯誤

ケズナジャットさんは、どのようにして日本語を習得しましたか。

日本語は高校生の頃に学び始めました。最初の数年間は、日本語の教科書や反復ドリルを活用して勉強していましたが、やはり飽きてしまう。でも当時は今ほどインターネットが発達しておらず、アメリカにいながら日本の作品を見たり、読んだり、聞いたりする機会は限られていました。それでも何とかして日本のものに触れようと、アジア系の友人から日本の漫画・ビデオやCDを借りたりしていました。電子辞書は当時持っておらず、わからない漢字は、分厚い紙の辞書*を引いて調べていました。

教科書だけではなく、日常にあることばに触れることは効果的ですか。

自然な文法や表現を学ぶためには、日常の中にある自然なことばに触れることは大事だと思います。古い文法やめったに使われない表現も、教科書の説明では並列に見えます。私自身、たとえば、夏目漱石の小説に出てくるような単語を、いまではほとんど使われてないとは知らずに、日常会話で使っていたことがありました。それは気をつけるべきポイントですね。

今でも自然な表現を学ぶために、日本語の勉強を続けています。気に入った表現や知らない単語をリストにまとめています。以前はノートにまとめていましたが、今は時代も変わりタブレットを活用しています。最近だと「破竹の勢い」ということばを知りました。どの言語でもそうですが、20年近く日本語を勉強していても、出会う機会のなかったことばはたくさんあります。手書きで書き取りをすることもあります。

言語を学ぶというのは、試行錯誤の繰り返しだと思います。ひとつの効率的な学習方法を見つけたとして、自分の語学力のレベルによっては、別のやり方のほうがいいこともありますし、たとえ上手くいったとしても、その方法がマンネリ化してしまうとモチベーションは下がります。だから、今でも新しい方法を探し回っています。

そのままの自分でいい

日本の文化に浸り、日本語でコミュニケーションを取り続けていくことで、日本人としてのマインドが形成されると思いますか。

ことばを学ぶことによって、自分の考え方や感覚が変わってくるのは間違いないと思います。英語で会話をするとき、どこかに日本語を話す自分がいて、英語では言い切れないと感じることがありますから。とはいえ、英語を話す自分がいなくなるわけではありません。英語を話す自分がいて、日本語を話す自分がいる。どちらも本物の自分です。外国語を学ぶということは、もう一つの自分が現れるだけのことです。

英語を学ぶとき、どのような気持ちでいるといいでしょうか。

英語を学ぶ人に、自分の歴史があります。その歴史は、英語を話しているときにも反映されるはずです。つまり、日本人が英語を学んで、アメリカに移り住んだとしても、アメリカにずっと住んできた人と同じような英語を習得することは難しいですし、また同じようになる必要もないと思います。自分の歴史を大切にしながら、「そのままの自分でいい」と意識して、英語に接すればいいのではないでしょうか。

流暢さや発音にこだわる必要はない

英語を流暢に話せるようになることが、英語学習のゴールなのでしょうか。

英語を学ぶ上で、流暢さを求めることには疑問を感じています。そもそも外国語はマスターできるものではなく、共生するものです。とくに英語は国や地域によっても、単語や発音が違いますから、特定の発音にこだわる必要はないと思います。

第一言語、第二言語にかかわらず、一つひとつのことばを考えながら、ゆっくり訥々と話す人が増えてもいいのではないかと思っています。ことばをアウトプットするまえに、SNSにテキストを投稿するまえに、まず何を言いたいのかを考える。少しつまずいたとしても、きちんとしたコミュニケーションを取ることができる。それは流暢に話すことよりも大切だと思います。

英語の発音に関しても、壁を感じる人は多いように思います。

発音もこだわる必要はないと思います。特に英語は第二言語として使用する話者が圧倒的に多いため、国・地域ごとに必ず「なまり」があります。たとえ自分が話す英語に日本語の発音がまぎれていても、コミュニケーションが取れていれば問題はありません。

また、意思疎通が難なくできる程度の発音を学ぶことは大切なことですが、それを押しつけるべきではないと思います。英語には「LとRの違い」など、日本語にはない音が存在しますが、そこを強調すればするほど、生徒がプレッシャーを感じてしまい、気軽に英語を口に出せなくなりますよね。正しい発音の指導は、慎重に行うべきだと思います。

言語間の距離におもしろさを感じる

ケズナジャットさんは、日本語や日本文化のどこにおもしろさを感じていますか。

自分の第一言語との「距離の遠さ」がおもしろいと感じています。英語とはまったく異なる言語を学ぶことで、自分の世界観が相対化されるような感覚ですね。

日本文学を読みはじめたころ、日本に「恋愛」ということばが生まれたのが明治時代だと知り、ショックを受けました。もちろん「恋」や「愛」などのことばは明治以前からあったようですが、恋愛は西洋的な概念を表すための造語だったということです。つまり、恋愛は普遍ではないということです。英語を話す自分には普遍だと感じられたことばが、日本では違うことに気づき、日本語に魅力を感じました。これは、たとえば、スペイン語などの英語に近い文化圏の言語では起こらない現象だと思います。

文学の話であれば、森鷗外や坪内逍遥など、明治時代の文学者の多くは日本と西洋の自我を比較した評論や作品を発表しています。西洋で生まれる自我と日本で生まれる自我の違い。彼らもまた、日本語と英語との距離に関心を抱いていたのだと思います。

言語間に距離があるということは、言い換えると理解するのに時間がかかる、苦労することだと思いますが、いまの中学生や高校生は、テレビやインターネットの発達もあって、英語との距離をとても近くに感じているのではないでしょうか。

おっしゃる通り、いまの日本で英語を勉強している人は、言語間の距離を感じることは難しいと思います。私が日本語を学び始めたときは、日本と接する機会がほとんどなくて、日本は未知の世界でしたが、日本の中では、すでにできあがった英語圏のイメージがあると感じています。そのイメージは、かえって、英語の不可解な点や奥深さに気づくことを邪魔してしまうこともあるかもしれませんね。

小学生や中学生から英語を学んでも、ほとんどの学生が話すことができないのが日本の英語教育の実情です。その点に関して、ケズナジャットさんのご意見を聞かせてください。

やはり強制的な勉強ではモチベーションは上がらないのだと思います。また、中学生や高校生には英語の必然性を感じていないことのほうが多いですよね。たとえば、ヨーロッパの小さな国のテレビ番組では、英語圏のメディアの番組が多く放送されているケースがあります。すると、海外メディアを楽しむために、自然と英語を学んでいきます。

一方、日本は人口も多く、メディアも充実しています。日本にいる限りは、映画も、音楽も、テレビ番組も、すべて日本語で楽しむことができる。その環境においては、英語を学ぶ必要は感じないですよね。つまり、日本語の「強さ」が英語を勉強することを難しくしているとも言えるのです。それはアメリカも同様で、自分の母語で生活できる人が外国語を習得するのは容易ではないでしょう。

日本人の「英語アレルギー」は長いこと続いています。その原因は、先ほどの話にも出てきたプレッシャーだと思います。そのプレッシャーを取り除くためには、どうすればいいでしょうか?

日本の学校や企業は、英語を話す人と話さない人とがくっきりと分かれている印象を受けます。そこには日本社会にできている外国人・英語を話す日本人に対する固定観念があり、壁ができているのではないでしょうか。その壁を取り除くことができれば、英語に対するプレッシャーもなくなり、問題が解決されると思います。そのために、まずは先入観を排して、英語圏のことを理解することが必要かもしれません。日本語と英語(を話す人)という二項対立を崩したとき、初めて未知の、自分の世界観を相対化するものとして楽しく勉強できるようになるのではないかと思います。<後編へ続く>

グレゴリー・ケズナジャット

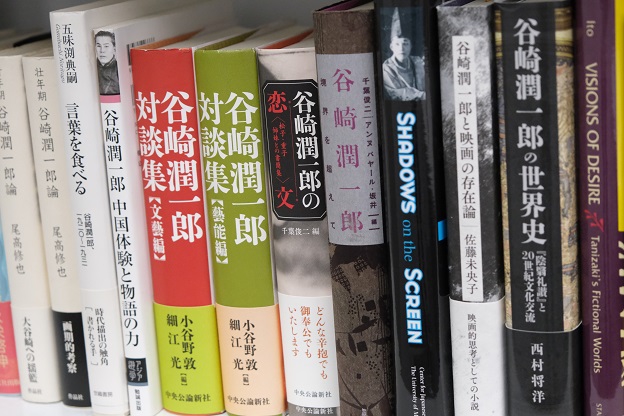

1984年、米国サウスカロライナ州生まれ。2007年、クレムソン大学を卒業後、英語指導助手として来日。17年、同志社大学大学院文学研究科国文学専攻博士後期課程修了。21年より法政大学グローバル教養学部准教授。現在は、谷崎潤一郎や越境文学を題材に文学研究を行う。作家としても、21年に『鴨川ランナー』(講談社)で第2回京都文学賞受賞。22年には『開墾地』(講談社)が第168回芥川賞の候補作になる。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育ウォッチ

教育ウォッチ 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望