意外と知らない"海外留学"(第2回) 現職教員のまま海外へ

第1回では高校生や大学生の留学について紹介しました。自分も海外で学んで視野を広げたい!生徒に海外生活の体験談を語りたい!という先生も少なくないのではないでしょうか。そこで、第2回では教員の海外留学・研修や、海外派遣について紹介したいと思います。

教員向けの留学プログラム

学校教員を対象とした留学プログラムもあることをご存知でしょうか。例えば、次のようなものがあります。夏休み期間中に参加できる短期プログラムも多くあります。

●教育委員会からの派遣

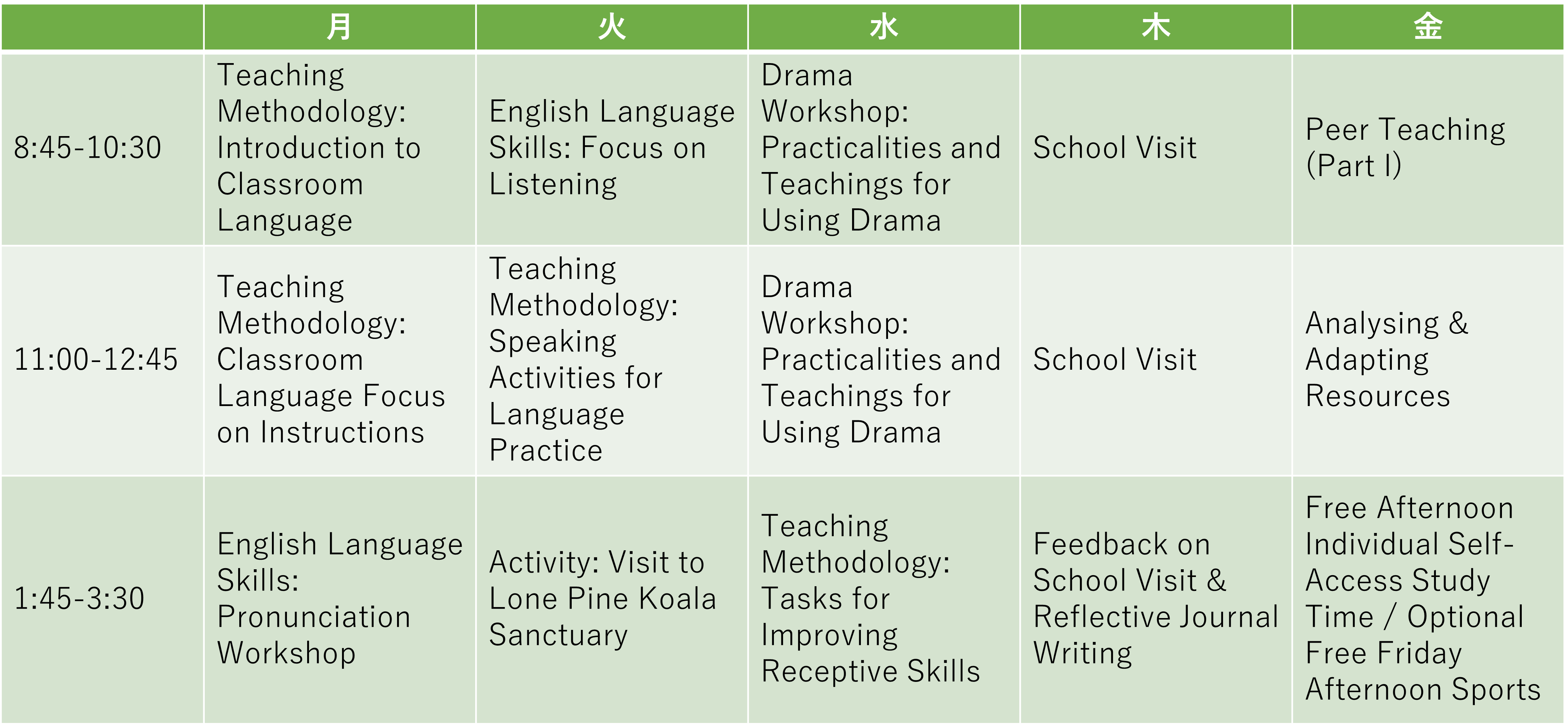

東京都教育委員会は、2014年度から都内の英語科教員や小学校教員をアメリカやカナダ、オーストラリア、ニュージーランドの大学に1か月間派遣する「英語教育推進プログラム」を実施しています。2024年度は、管理職・指導主事等を含む幅広い教員をシンガポールの国立教育研究所に1週間派遣する「グローバル教育推進プログラム」も実施しています。

大阪府も2005年度から英語科教員をオーストラリアのクイーンズランド大学の3週間の「英語指導法研修(English & Methodology for TESOL* purposes)」に派遣しています。研修費・宿泊費(朝夕食付)はクイーンズランド州負担だそうです。5月に選考があり、帰国後に公開授業を行います。

*TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages):英語を母語としない人に英語を教える英語教授法

●奨学金を得て留学

日米教育委員会(フルブライト・ジャパン)は、アメリカの大学で9か月間、日本語を教えながら、アメリカ研究や英語教授法のクラスを受講することができる「語学アシスタント(FLTA)プログラム」を実施しています。往復旅費や宿舎・食事、給付金が大学から提供されます。なお、教員歴7年以内の人が優先で、家族用のビザは発行されないので、単身で渡米することになるそうです。

東京都私学財団は、派遣者1名当たり100万円を上限に、海外の大学や語学学校などで行われる4~8週間程度の研修への教員の派遣費用を助成しています。

●私費留学

インターナショナル・インターンシップ・プログラムス(IIP)は30年以上にわたり、1週間~2年間の「海外教育交換プログラム」を実施しています。海外の学校で「日本について」紹介する授業も行います。小学生の子どもと一緒に親子留学できるコースもあります。

JICAは、夏休み中に途上国を訪問する「教師海外研修」を実施しています。往復の旅費はJICAの負担です。

日本国際理解推進協会も、アメリカ、イギリス、アイルランド、オーストラリア、カナダなどで10日間~1年間英語教授法などを学ぶプログラムを実施しています。

教員を休職し、海外留学

多くの先生が、自己啓発等休業制度や大学院修学休業制度を利用して、教員を退職せずに長期留学を実現しています。

例えば、東京都教育委員会は、上記のフルブライト奨学金やIIPのプログラムにより留学する場合、下記の要件で休職して海外留学することを認めており、最大70%の給与支給も受けられます。

- 原則として東京都教育委員会の任命にかかる教職員として5年以上の経歴を有する。

- 留学終了後は引き続き東京都の公立学校の教員等として5年以上の期間を勤務する。

- 原則として1年以内の留学期間である。

- 勤務成績が優秀である。

2001年に始まった「大学院修学休業制度」は、専修免許状を取得できる海外の大学院も対象としています。長期留学では、英語力の向上などはもちろん、教育に対する国際的・多様な視点・価値観の習得が期待できます。国内の教職大学院に在学しながら、交換留学する方法もあります。修士課程のダブルディグリープログラムがあれば、海外の学位を取得することもできます。

海外の大学院で教育を学ぶメリット

海外の現地校で、日本語教師以外の正規の教員として働くというキャリアパスは、待遇面からも考えにくいと思われますが、海外で教育を学ぶメリットはどこにあるのでしょうか。

アメリカの教育大学院の学位の名称を見てみると、日本の「修士(教育学)」や「教職修士(専門職)」に近い、Master of Education(教育学)やMaster of Arts in Teaching(指導技術)の他に、Master of Science in Education (教育科学)、Master of Educational Policy Planning & Management(教育政策・管理)、Master of Educational Leadership(リーダーシップ)、またMaster of Music Education (音楽教育)、Master of Physical Education (体育)のような教科名が入った学位を発行している大学院もあり、より特定の分野に特化した専門知識を深めることができそうです。

JICAの教師海外研修

夏休み中に研修先の開発途上国で得た素材を基に、帰国後、授業実践を行うJICAの教師海外研修は、応募資格に英語力の基準などが無く、比較的挑戦しやすいかもしれません。国際理解教育・開発教育の推進を担う教員の育成を目的として行われており、2024年度は東南アジア、南米、アフリカなど11か国で研修が行われました。

2023年度に6日間アフリカのザンビアを訪問した研修の日程を抜粋して下記に紹介します。現地学校や農業関連施設・孤児院などの訪問、現地の人との協働作業など、研修の中で国際理解教育・開発教育を学ぶ様々な訪問先が用意されています。

| 6/24(土)~ 25(日) | 派遣前研修 |

|---|---|

| 7/23(日)~ 24(月) | 羽田発(ドバイ経由)ルサカ着 |

| 7/25(火) | [AM]ブリーフィング後、STEM 教育センター見学 [PM]病院または廃棄物最終処分場見学、関係者インタビュー |

| 7/26(水) | [AM]現地学校訪問 [PM]カシシ農業研修センター訪問 |

| 7/27(木) | [AM]農業省ルサカ州農業事務局訪問 など [PM]宮城県丸森町による草の根事業・小規模農家における 市場志向型営農普及プロジェクト紹介、インタビュー、現地食(ランチ)づくり |

| 7/28(金) | [AM]HIV 孤児等のために運営される学校で、識字コンペティション審査・外遊び [PM]在ザンビア日本大使館表敬訪問、JICA ザンビア事務所報告 |

| 7/29(土) | [AM]ストリートチルドレンへの飲食物配給、ンサンサ孤児院訪問など [PM]教材等購入 |

| 7/30(日) | [AM]ザンビア国立博物館見学など [PM]ICA 事務所にて研修振り返り、所長報告・意見交換 [夜]ルサカ発 |

| 7/31(月) | (ドバイ経由)羽田着 |

| 8/20(日) | 派遣後研修 |

| 9~12月 | 授業実践 |

| 2~3月 | 各県報告会 |

| 2月18日(日) | 総括研修 |

研修における経費のうち、①事前・事後研修の旅費②海外研修の経費(査証申請費用、航空賃、国内移動の経費、海外旅行保険加入費など)はJICAが負担し、教員であれば一般コースに申し込むことができます。ご興味のある方はお近くのJICAのHPをのぞいてみてください。

海外派遣

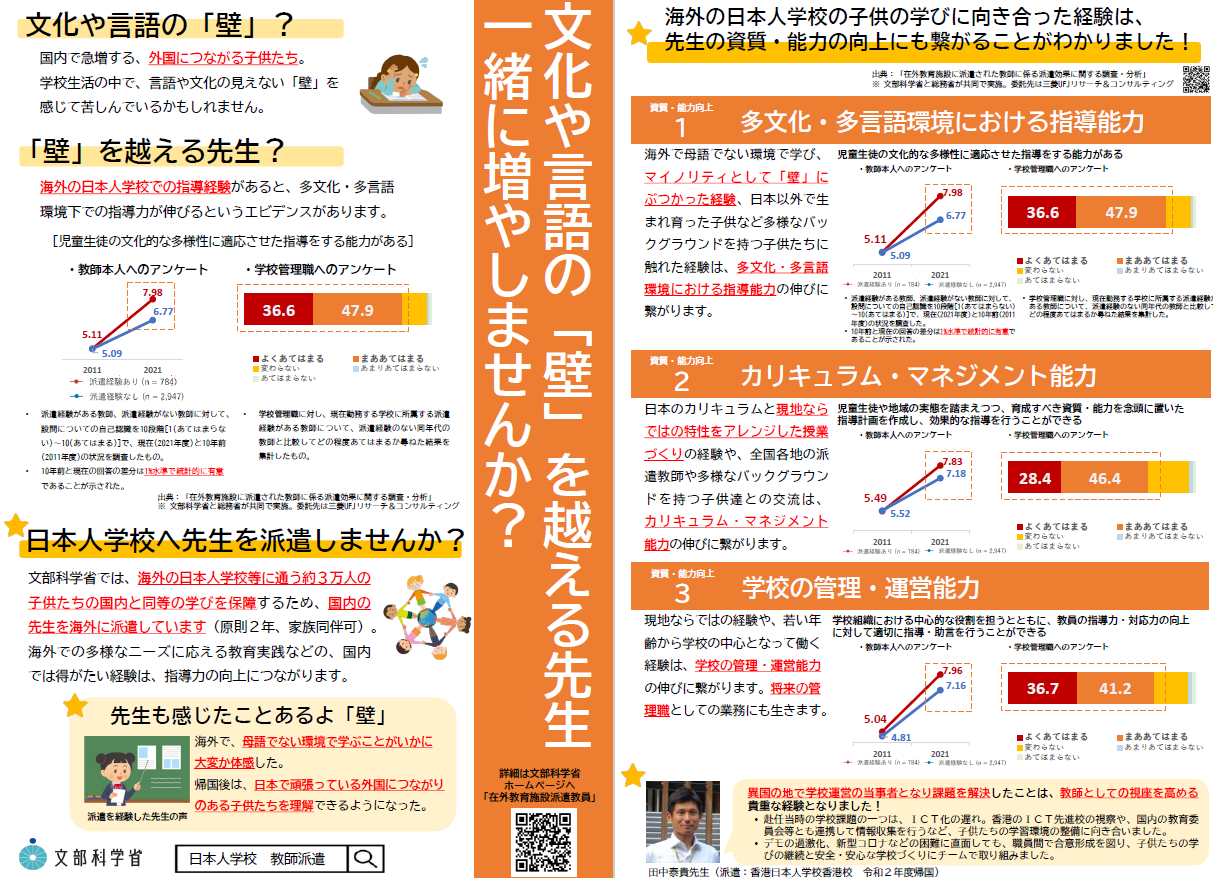

①日本人学校の先生になる

留学とは異なりますが、在外教育施設派遣教師として海外に行くこともできます。

在外教育施設派遣教師とは、海外にある日本人学校や補習授業校で日本人の子どもに授業を行う教師のことです。

海外に興味がある先生がまず初めに検討する選択肢ではないでしょうか。

在外教育施設派遣教師は、原則2年間の派遣で、待遇は大きくは変わらずに、海外で教員をすることができます。派遣区分、派遣先、諸条件等に応じて各種手当をもらうことができ、配偶者等家族の同伴も許可されています。夫婦派遣枠や、現職でないシニア・プレ派遣枠もあります。2024~2025年度の募集では、教頭職、中学数学、理科、国語の先生が不足気味だったようです。

こちらも留学同様、派遣先に渡航する1年前から選考が始まるため、事前の準備を含めて長期間の準備期間を要するものとなっています。5月に応募し、選考試験に合格すると12月までに内示が出て、1月に研修を受け、2月下旬~3月に派遣先が決定、4月上旬に渡航となります。

なお、在外教育施設で働く教員のリアルに関しては、「誰も教えてくれない派遣教員×海外生活の真実3選 -」にて、ドイツに派遣された先生が紹介しております。派遣先は選べないことなど、意外と知らない情報が書かれているので、是非ご一読ください。

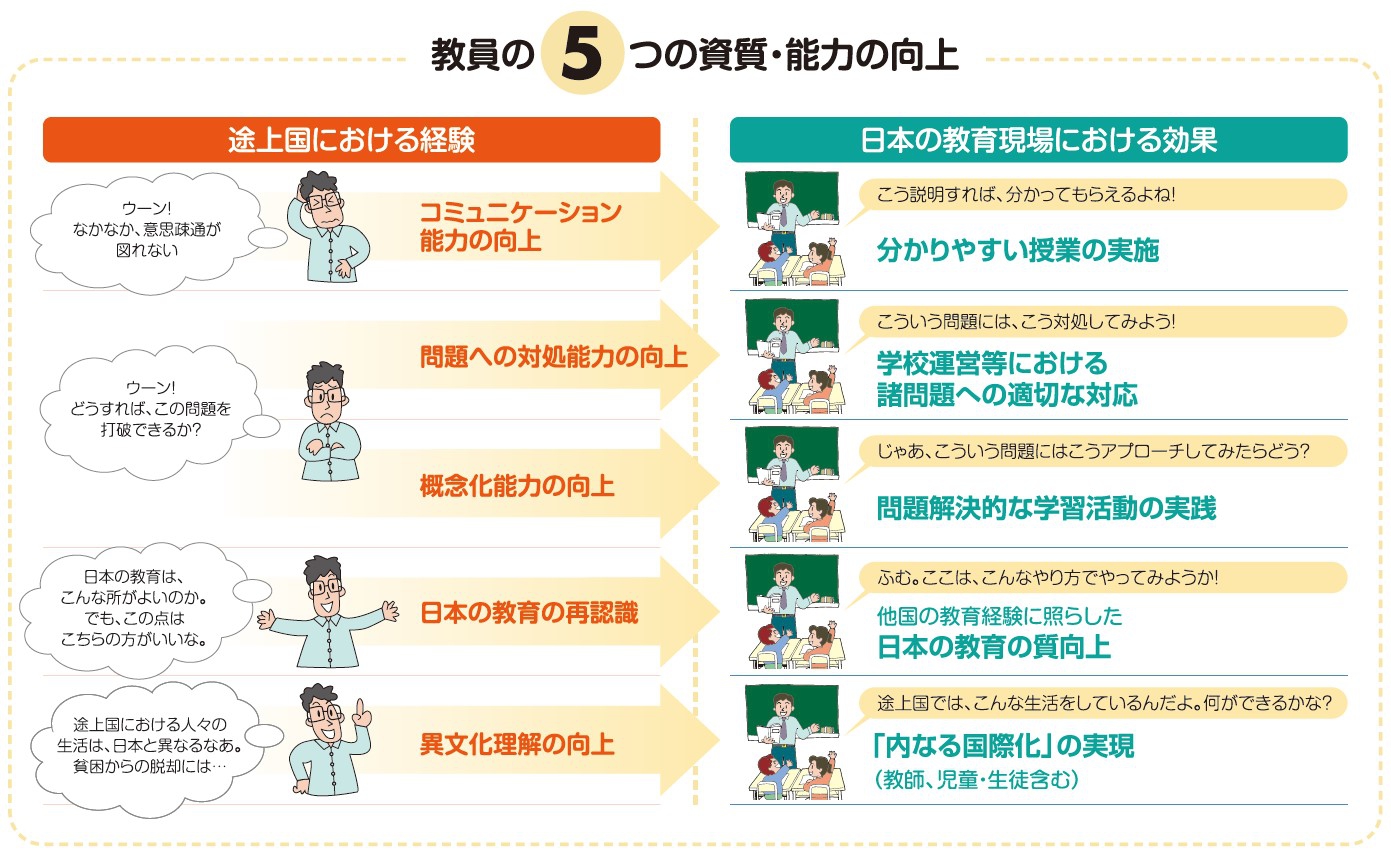

②JICA海外協力隊として途上国の学校の先生になる

こちらも留学とは異なりますが、JICA海外協力隊として、途上国の子どもに授業を行う方法もあります。JICA海外協力隊とは、日本政府の政府開発援助(ODA) の一環として、JICAが実施する海外ボランティア派遣制度です。派遣先はアジア・アフリカ・中南米・大洋州・中東・欧州地域で、90ヵ国以上の実績があります。現地では180種類以上の職種から、自分に合った仕事に従事できます。

現職教員の経験・技術・知見を活かせる職種は、小学校教育、数学教育、理科教育、障害児・者支援、青少年活動、体育、音楽、環境教育、美術、幼児教育、学校保健、PCインストラクター、日本語教育などです。JICAからは、単身の往復渡航費と、受入国の住民と同等程度の生活を営むに足る住居・生活費の支給のみで給料や報酬はありません。

しかし、2001年度に創設された「現職教員特別参加制度」により、業務として派遣されれば、休業とはならず、日本の教員としての給与が支給されます。募集年度によって募集から合否時期が異なる場合があり、応募する際にはJICA海外協力隊のHPを確認していただきたいのですが、例として、春に応募、秋に合否が出て、翌年4~6月に派遣前訓練を受け、7月以降に派遣、1年8か月現地で活動して帰国というスケジュールです。

JICAの「小学校教育」の職種の紹介ページには、勤務先の校長の推薦を得て応募、ブラジルの学校に派遣され、帰国後は外国籍児童の日本語指導や適応指導などを主に担当し、全児童対象の国際理解教育も行っているという先生の事例が紹介されています。現地では、日本語や日本の歴史・地理、図工などの授業を担当し、さらに日本文化を紹介するイベントや大人向けの日本語クラスの企画・開催、日本から帰国した日系人へのサポートなども行ったそうです。

アフリカのザンビアに派遣された事例では、井戸へ20リットルの水を汲みに行って頭に乗せて運んだり、炭で料理をしたり、シャワーではなく水浴びなど、現地の人と同じ生活をした様子も紹介されています。

なお、教員の身分のままJICA海外協力隊に参加するには、「現職教員特別参加制度」だけではなく、一般公募より申し込んで参加する方法もあります。無給の自己啓発等休業(公立学校教員の場合)となりますが、昨今ではその方法で参加する方も多くなっているそうです。このように、JICA海外協力隊で、教師としてはもちろん、教師の枠を超えて社会人として経験を積むことも手段の一つとして挙げることができます。

以上、教員の留学・海外派遣についてご紹介してきました。ご自身にあったキャリアアップの一つの選択肢として海外留学も頭の中に入れておくと、これからのキャリアを幅広い視点で考えられるようになるのではないでしょうか。

参考資料

- 東京都教育委員会:公立学校教員海外研修

- 大阪府教育委員会:府立英語教諭オーストラリア・クィーンズランド州研修

- 日米教育協会:フルブライト語学アシスタント(FLTA)プログラム

- 東京都私学財団:私立学校教員海外派遣事業

- IIP:海外教育交換プログラム

- JICA:教師海外研修

- 日本国際理解推進協会(Japiu):教員留学プログラム

- 東京都教育委員会「教員等の休職による海外留学の取扱いについて」

- 文部科学省(大学院修学休業制度)

- 文部科学省資料:米国で授与される学位の名称例

- Arkansas State University:What Is an MAT Degree Versus an M.Ed. Degree?

- JICA東京:2023年度 教師海外研修

- 在外教育施設派遣教師について

- 文部科学省 国際教育協力

- JICA海外協力隊 現職教員特別参加制度

- JICA海外協力隊 小学校教育

構成・文:内田洋行教育総合研究所 研究員 鈴木 順登

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望