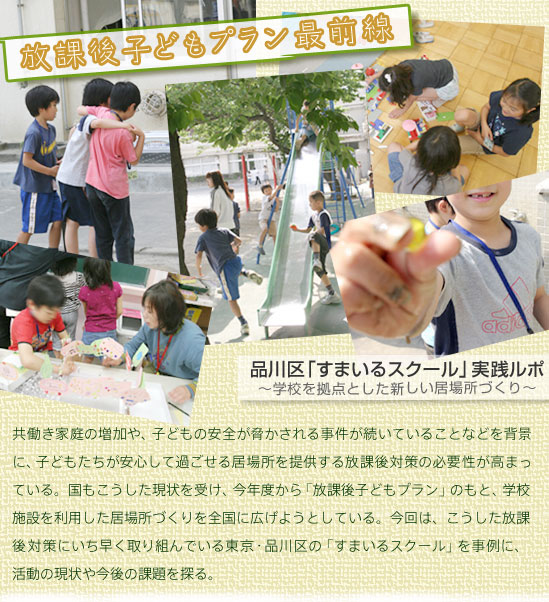

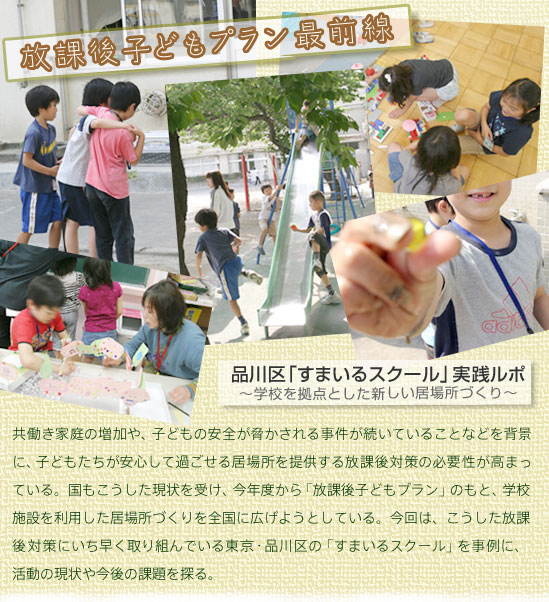

放課後子どもプラン最前線 品川区「すまいるスクール」実践ルポ

共働き家庭の増加や、子どもの安全が脅かされる事件が続いていることなどを背景に、子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供する放課後対策の必要性が高まっている。国もこうした現状を受け、今年度から「放課後子どもプラン」のもと、学校施設を利用した居場所づくりを全国に広げようとしている。今回は、こうした放課後対策にいち早く取り組んでいる東京・品川区の「すまいるスクール」を事例に、活動の現状や今後の課題を探る。

|

品川区立延山小学校「すまいるスクール」の一日

|

|

自由に過ごせる居場所をつくる午後2時。授業を終えた子どもたちが、ランドセルを担いだまま「すまいるスクール」の受付に集まってくる。 |

|

|

「○○ちゃん、今日は何時まで?」  名簿をチェックしながら教えてくれたのは、品川区職員の岡本信子さん。「すまいるスクール延山」の運営担当者として、スタッフの配置から活動プログラムの立案、学校側との情報交換などを担っている。 放課後子どもプランとは?

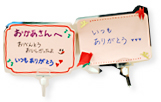

~子どもたちの居場所づくりへ、文科省・厚労省が連携 「放課後子どもプラン」とは、おもに各市町村の教育委員会が主導してきた「地域子ども教室」(文部科学省管轄)と、地域の児童館や公民館を拠点とする「放課後児童クラブ」(厚生労働省管轄)の2つを一本化し、放課後の子どもたちが安心して過ごせる場をつくる試み。放課後対策へのニーズに応えるため今年度からスタートした文科・厚労両省の連携事業で、原則として全国すべての小学校区(約2万3000カ所)での実施を目指している。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007 /02/s0207-4.html この日は勉強会の予定はなく、工作教室が開かれているとのこと。さっそくプレイルームへ行ってみると、25人の子どもたちが、指導員のサポートを受けながら、父母への感謝の言葉を書き込んだメッセージクリップづくりに取り組んでいた。  色紙を星型やハート型に切り、「ママおべんとうおいしかったよ」「いつまでも元気でいてね」といったメッセージや似顔絵を描き、スパンコールを貼って飾る。カードを挟むクリップは、岡本さんの知人が無償で提供してくれたものだという。  隣のプレイルームでは、10人ほどの子どもたちが、ボードゲームやブロックで遊んだり、部屋の隅で絵本を眺めたり、思い思いに過ごしていた。 この日は汗ばむほどの陽気。外でボール遊びに興じる子どもたちの歓声が響いてくるが、この部屋は静かだ。友だちと騒ぎたい子どももいれば、ひとりで静かにしていたい子どももいる。それぞれに過ごしやすい場所を提供するのが「すまいるスクール」のやり方だ。  |

学校も取り組みをバックアップグラウンドに出た子どもたちは、野球やサッカー、一輪車などをして遊んでいる。砂場では、全身泥だらけになって穴を掘る子、掘った穴に水を流す子、黙々と砂団子をつくる子、「もっと水を持ってこい」と催促する子など、学年、男女を問わない遊び集団ができているようだ。 「砂場はトラブルが起きやすいので、必ず指導員をつけて重点的に見ています。もう一人の指導員は、全体を見ながら子どもたちと一緒に活動します」と岡本さん。この日砂場を担当していた指導員は教員免許取得者で、勉強会では子どもたちの指導も行うという。 「すまいるスクール延山」は品川区の直営校なので、岡本さん以外の12名のスタッフもすべて区の非常勤職員で構成されている。指導員の選考には実技試験も取り入れており、年齢や教員免許の有無によって区分し、日常の業務を役割分担している。  グラウンドの中央では、数人の子どもが指導員と一緒にリレーを始めた。スペースさえあれば、子どもたちは自分で楽しむ方法を見つける。 岡本さんは職員室にデスクを持ち、生活指導の校務分掌の一員として職員会議にも参加。子どもの状態について、教員とも日常的に情報交換している。逆に、鈴木校長や他の教員が「すまいるスクール」を訪れ、放課後の子どもたちの様子を見ることも多い。 |

|

子どもも親もつながる場所へ 岡本さんは、「すまいるスクール延山」の運営担当者になる前は、地域の児童館などで20年以上も学童保育活動に携わってきた。  「先生、わたし帰ります」 |

|

品川区「すまいるスクール」事業

|

|

|

|

|

| 勉強会 勉強会は学年ごとに週1~2回、算数や国語の復習などをします。時間は約45分。 |

教室 地域の方々の協力でいろいろな特色ある教室を行っています(写真は茶道教室)。 |

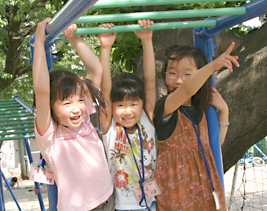

フリータイム 室内、または校庭や体育館で自分の好きなことをして過ごすことができます。 |

| 「放課後子どもプラン」によって、学童保育が学校現場を拠点とした活動へと統合される。放課後対策が実施されていなかった「空白地域」がなくなることは、働く親にとっては心強いことだろう。しかし、「子どもたちは、授業中も放課後もずっと学校という場で、固定化された人間関係の中で過ごすことになる」と岡本さんは指摘する。本来自由であるはずの放課後や居場所が大人の都合で決められ、選択肢がなくなることは、子どもたちにとって幸せなことなのだろうか。子ども目線での発想も必要だろう。 |

|

(取材・文:栗林俊晴/写真:言美歩 ※写真の無断使用を禁じます。)

|

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望