学びと教育の未来を拡げる(前編) 三宅なほみメモリアルシンポジウム

2021年5月29日にオンライン開催され、500名近くが視聴した同シンポジウムを2回に分けてレポートする。この日は、長年、学習科学を研究してきた三宅なほみ氏の七回忌に当たる。同氏が設立し、その遺志を継ぐCoREF(2021年度より新たに「一般社団法人教育環境デザイン研究所CoREFプロジェクト推進部門」をハブとして産学官の連携で活動)は、11年にわたり「自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト」を推進してきた。生前の三宅ほなみ氏と縁のあったメンバーを中心に20名が登壇し、その成果を振り返り、すべての人の学びと教育の未来を拡げるために何ができるかを考えた。レポート前編では、プロジェクトのベースとなるCoREFによる科学研究費基盤研究S「評価の刷新」の成果報告と、パネルディスカッション①②について紹介する。

プログラム

趣旨説明

成果報告 科研費基盤研究S「評価の刷新」研究を中心に

パネルディスカッション① 学びと評価

パネルディスカッション② 学びを支えるテクノロジ

パネルディスカッション③ 学びの未来を育てる行政の役割

パネルディスカッション④ ビジョン~学びと教育の向かう先を描く~

コメント

お礼と今後に向けて

趣旨説明

はじめに、国立教育政策研究所副部長・総括研究官/一般社団法人教育環境デザイン研究所理事の白水始氏から趣旨説明があった。まず、三宅なほみ氏の研究史を「建設的相互作用」をキーワードに振り返り、それを教室に引き起こそうとしたものとして協調学習を紹介した。小学校6年生のときに協調学習を体験した人たちに集まってもらい、10年前の授業内容を覚えているかインタビューした動画が流された。先生が課題を言っただけで、すぐに思い出し、「みんなでこうじゃないか、ああじゃないかと話しながら考えるのが楽しかった、小学校の一番の思い出」「進学した中学校の先生も、他の小学校出身者より発言力があると評価していた」と振り返っている姿にこのプロジェクトの成果を実感したという。

成果報告

-

<進行>飯窪 真也 氏(一般社団法人教育環境デザイン研究所 主任研究員/東京大学 特任研究員)

-

<実践班>齊藤 萌木 氏(東京大学 特任助教/一般社団法人教育環境デザイン研究所 研究員)

-

<システム開発班>白水 始 氏(国立教育政策研究所 副部長・総括研究官/一般社団法人教育環境デザイン研究所 理事)

-

<テスト検証班>益川 弘如 氏(聖心女子大学 教授)

実践班:仮説と実態を比較する「仮説検証型授業研究」の効果

授業改善のPDCAサイクルを回す

実践班は、次の授業デザインの指針を得るための学びの実態把握を軸とした新たな授業研究の進め方「仮説検証型授業研究」の取組について報告した。この取組の背景には、授業研究の学びの見とり(=評価)が、ともすれば教科論・授業論の披露や、もしくは子どもの学びの事実の後追い的解釈のどちらかに偏ってしまいがちであるという課題があったという。

『仮説検証型授業研究』は、「子どもにどんな力をつけてほしいか」「子どもはどう学ぶのか」という視点から、具体的な学びの過程(子どもたちの対話や思考)を想定し、実態と比較することで、子どもの学びの見とり(=評価)を実施し、次の授業デザインに活かすというもの。授業者の想定は、授業前に参観者へ共有。授業後、授業者と参観者は子どもたちの学びの事実と想定との差や、それが生じた理由の考察を共有する。

実際に取り組んでみると、現場からは「予め想定があると、漫然と参観するより子どもの学びの過程がよくわかる」「(授業中は気づかなかったが、授業後の共有で)最初の見とりを見直す気づきがあった」という声を得られた。このような成果から、「仮説検証型授業研究」が、学びのPDCAサイクルを回し、学びの質向上に有効である可能性を実証した。ある学校の授業での実践をもとに、他校の同じ学年を担当する先生がワークシートを改良したなど、学校をまたいでPDCAサイクルを回した事例もあったという。

システム班:授業づくりや学びの見える化に寄与するシステムを開発

時空を超えて知をつなぐ

システム班は、主体的・対話的で深い学びを実現するための授業研究を支えるテクノロジーを開発した。まずは、授業前の相談や仮説づくりに役立つメーリングリストと学譜システム。メーリングリストでは、自治体や学校等を超えて、授業づくりの対話が行える。さらに、このメールでの対話はAIによって「学譜システム」のデータベースに整理・蓄積され、検索することで過去まで遡り、そのときの授業案、教材、振り返りシートも参照できる。授業づくりの過程が詳らかになることで、新たな気づきを生み、授業づくりに活かせるのがポイントである。

授業中の学びの見とりの精度を上げるため、「学瞰システム(学瞰レコーダー)」も開発した。これは、子どもたちの対話をヘッドセットのマイクなどで集音・自動認識し、音声付きテキストとしてクラウドに蓄積できる。また、Web会議システムを併用することで、地域や人数の制限なく、教員や研究者が授業を観察できるようになったのも成果だった。

これらは、授業後も「学瞰システム(見つける君)」で検索し、振り返ることが可能。このようなシステムが、授業づくりや学びの見える化に寄与することを示唆した。

テスト検証班:学びを前に進めるテストづくりが可能か検証

CBTならではの出題方法で深い読解を導き、真の理解度を評価する

テスト検証班は、学習者が何をわかって、何をわかっていないのかを知るという目的をテストが果たしているのか、検証した。方法としては、テスト解答中の子どもたちの思考過程を見とる方法が採られた。

具体的には、高校生に過去のセンター試験の国語の長文問題を解いてもらった。そこで、生徒たちの読解・解答プロセスを思考発話やCBTで可視化すると、本文全体や小問を関連付けせず、分断的に読んで解答する傾向が明らかになった。

そこで、生徒たちが自ら重要な要素を抽出し、再構成する小問構成にすることで、本文の深い読解を引き出しそれを評価可能なテストに改変できないか検証した。東大の国語入試問題を改変したCBTを開発し、中堅大学の学生と「知識構成型ジグソー法」の授業経験がある進学校の高校生に解いてもらった。

すると、テクニカルな部分読解に慣れていた大学生より、高校生の方の成績がよかった。しかし、テストの1週間後に大学生にヒアリングすると、「テストの内容を覚えている」「思考力を発揮した」「本文理解が進んだ」という声が得られ、テストも学びを前に進められると示唆。そのようなテストづくりのため、授業研究同様、テストでもPDCAサイクルを回す有用性を提言した。

パネルディスカッション① 学びと評価

自走する「仮説検証型授業研究」

-

萩原 英子 氏(安芸太田町立加計小学校 校長)

-

森田 智幸 氏(山形大学 准教授)

-

今村 聡子 氏(東京医科歯科大学 副学長・事務局長)

このセッションでは、学習の現場での「見とり(=評価)」がどこまでできるようになったのか、今後の課題は何かについて3名のパネリストが意見を交わした。

子どもの思考過程をもっと知りたくなる

安芸太田町立加計小学校校長の萩原英子氏は、CoREFのプロジェクトの初期から関わっている。録音データのテキスト化は当初2か月かかっていたが、音声認識技術の向上である程度は即時に可能になった。現場でジグソー法を実践し、録音データから自分の授業の途中の様子を知ることで、クロストークする子どもたちの認知の過程が見え、それを検証することで次の授業に活かせるようになったという。

その後、「仮説検証型授業研究」に取り組むことで、他の教員とともにPDCAサイクルを回せるようになった。そして、長期的な視点を持って、普段の授業でも仮説検証ができるようになった。「子どもたちの対話を見とれるようになることで、どんなふうに学んでほしいか、向き合ってほしいか、想定ができるようになった。そうなると、小さな失敗にも動じない。信じて待つと、子どもたちは私たちを超える。それが楽しみ」と語った。

研究者は後ろから支える

山形大学大学院教育実践研究科准教授の森田智幸氏は、教育の研究のほか、学びの共同体で学校改革に携わり、CoREFの協力研究員としても学校に関わってきた。3つの立場で係る中で、「先生方の思いに応えようと、研究者が頑張りすぎると自立できない」と、研究者なしではプロジェクトが進まないことに課題を感じている。

「三宅先生は『答えは自分でつくるもの』と言っていた。研究者は現場から質問を受けることも多いが、それが『答えをつくる』障害になりはしないかとジレンマを感じる。研究者の意見より、現場の先生が見てきたものが大事」と語る。

その一方で、自分の課題として、研究者はさまざまな授業で授業者をどのように見とっているのか、明確に説明できるようになる必要があると語り、教員に対する評価の刷新についても触れた。

コミュニケーションツールとしての全国学力・学習状況調査

東京医科歯科大学副学長・事務局長の今村聡子氏は、2018年から2020年にかけて文部科学省学力調査室長として全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の改革に取り組んだ。今村氏は、全国学力テストを、教員の評価ではなく、子どもたちの学習のつまずきや、成績の偏りなどを知る全国的なデータとして活用し、学校や地域の学力向上に役立ててほしいと語る。

「これを国の立場の者がきちんと伝えてこなかったのは反省点。子どもたちのつまずきなども、データとして開示している。全国で同じ問題を実施するのは、このテスト以外ない。授業改善や、自治体の教育リソースの適切な配分のため、共通言語として活用してもらえれば」と語った。

今後の課題として、萩原氏は「次の段階として、評価は子どもたちに返すべき。思考のプロセスを本人に伝え、途中を大事にすることや、特性や個性として伸ばすことに役立ててほしい」と語る。森田氏は「(子どもたちだけでなく、)さまざまな立場の人のプロセスに焦点を当て、今何を考えているのか聞いていく機会が大切」と今後のCoREFの活動の方向性を提言した。今村氏は「対話を通じた学びが自分のためになり、社会に生きる経験になる。それを学校で実感できることが大事。テストが、その阻害要因になってはならない」と学校教育の目指す姿を示唆した。「学習科学をみんなのものに」という三宅なほみ氏の話につながりを感じるパネルディスカッションとなった。

パネルディスカッション② 学びを支えるテクノロジ

教え方、学び方を進化させ、未来の教育は根本から変わる

-

免田 久美子 氏(安芸太田町教委 主幹)

-

藤井 春彦 氏(川口市立高校 政策アドバイザー)

-

桐生 崇 氏(文部科学省 戦略官)

-

安斎 利洋 氏(システムアーティスト)

このセッションでは、ICTを活用した教育が旧来の教え方の延長ではなく、新しい教え方や学び方をトライするものになっているかについて、4名のパネリストが意見を述べた。

テクノロジがつなぐ授業研究の輪

安芸太田町教育委員会主幹の免田久美子氏は、CoREFの活動に初期から関わり、現在は最新技術で授業研究を支えるプロジェクトを推進している。免田氏は「仮説検証型授業研究」が基盤にあったことで、子どもたちの学びの「なぜ」やストーリーに迫りたいというニーズがさらに高まり、ICTを活用した授業研究が進んだと分析する。

同氏からは、効果のあった事例も紹介された。安芸太田町は複式学級も多く、1校あたりの教員数が少ない。「学譜システム」を授業研究に導入したところ、若手教員は校外の先生にも相談できると好評だった。さらに、「他の先生も同じように悩んだと知った。つまり、そもそも子どもにとって難しいところだとわかり、気持ちが楽になった」という感想も。これが、ベストプラクティスの共有だけでなく、教材を修正した先生のプロセスが見えることのよさだと示唆した。

また、ICTを活用した授業研究が進むことで、データを自分たちで活用し、どう共有するかという視点を持つようになり、開発者とともにシステムをつくりあげるようになった点にも言及。今後の目指す方向性として示した。

テクノロジを活かす授業デザイン

川口市立高等学校で政策アドバイザーを務める藤井春彦氏は、2018年に再編成された同校で、学習者起点の学習空間の創設を手掛けた。目指したのは、建設的相互作用を促すためのICT活用と、即時性の高い評価手法と評価システムである。

具体的には、10台のプロジェクターを導入した特別教室を設置。映像はテーブル上に投影され、バーチャルでメモを書き込んだり、付箋のように集めたりできる。協力企業によって開発されたソフトウェアはクラウド上にあり、現場の要望をもとに随時アップデートされている。

ICTの活用で、子どもたちのコミュニケーションが圧倒的に増加。授業前後のワークシートも、授業後が質的、量的に明らかに高くなる結果が出た。その一方、授業デザインの良否の影響が強く反映すると指摘。精度の高い授業デザインが、テクノロジーの活用に不可欠と説いた。

教育のデジタルトランスフォーメーション

文部科学省総合教育政策局で教育DX推進室長を務める桐生崇氏は、今後起こり得るであろう教育現場の未来や、全体的なDXの姿について紹介した。教育DXは、3つの段階で考えられている。第1段階は、「デジタイゼーション」。アナログや紙をデジタルに置き換え、効率化を図るもので、GIGAスクール構想はこの段階という。

第2段階は、「デジタライゼーション」。デジタル技術やデータの活用によって、指導や行政の最適化を図る。世界各国で取り組みつつあり、国内でも踏み込んだ自治体が挑戦を始めている。

第3段階は、「デジタルトランスフォーメーション」。学習モデルの構造等が質的に変換し、新たな価値観を創出する段階である。「医療でたとえると、ナノボットが身体の中から治療するので、そのプログラムを組むのが医師の仕事になる、というイメージ。教育もデジタルで役割が変わるだろう」と語る。

今後の展開としては、Withテクノロジーによって、学習者の全体的・動的な把握が可能となり、先手を打った対応や、個別最適が進むと考えている。集合知も活用できるようになり、さらに一歩進んだ教育が期待できると示した。

単元マップでも連鎖反応を表現

システムアーティストの安斎利洋氏は、三宅なほみ氏と20年来の交流があり、CoREFのシステム開発にも深く関わっている。その一つである学譜システムの単元マップは、メーリングリストでのやりとりや資料を、「単元」「教材」などの軸に応じて、引き寄せられるように、相関図を動かすことができる。これにより、目的の情報を発見しやすく、関連する情報にもアプローチしやすくなっている。

安斎利洋氏は1990年代に、「連画」という、アーティスト同士がリレーのように前者のアートに手を加えて作品を完成させるシステムを製作し、デジタルアート活動を支援していた。芸術におけるコンストラクティブな相互作用を追求していた。これが、三宅氏の目指す教育の姿と重なり、交流のきっかけとなったという。

その後、連画を発展させた「カンブリアンゲーム」を考案。これは、一人ひとりの発想を、枝分かれする樹のようにつなげていくゲーム。「三宅氏の発想も、カンブリアンゲームのように発想が爆発的に連鎖し、問いを再生産する作動を生み出していると感じた」と語る。このように、安定した構造に落ち着かず、動的に、作動が止まらない柔軟な構造を目指すことが、建設的な相互作用を生む際に必要ではないかと提言した。

後編では、パネルディスカッション③④を紹介する。

参考

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

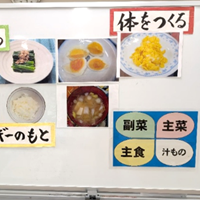

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望