意外と知らない"学童保育"(第2回) 子ども一人ひとりと真剣に向き合う仕事

第1回では、学童保育の基本的な役割や実態をまとめるとともに、学童保育での児童の過ごし方の一例を紹介しました。小学校低学年の子どもが学校にいる時間は、年間約1,220時間です。それに比べて、学童保育で生活している時間は約1,680時間と1.4倍近くあります。

学童保育において子どもたちの安全を守り、成長を支えていく上で欠かせないのが、現場で直接子どもたちと関わる職員の存在です。第2回では、職員に焦点を当てて学童保育を深堀りします。

学童保育の仕事

学童に帰って来る子どもたちは、学校で納得できないことや嫌なことがあっても、放課後すぐに保護者に話を聞いてもらったり、慰めてもらうことのできない子どもたちです。家庭事情によっては、帰宅後も難しいかもしれません。学力に課題があって学校であまり活躍できず、ストレスをためている子もいます。

職員には、ときには怒りを体いっぱいに放出させながら帰って来る、そんな子どもたち一人ひとりの思いや感情を受け止め、寄り添うことが求められます。家庭に代わる「生活の場」である学童の職員とは、子どもが自分を無理して取り繕わなくてもありのままの自分でいられる、甘えられる、安心できる関係が必要です。子どもたちとのコミュニケーションが好きで、リーダーシップがあり、柔軟な対応力や忍耐力を持つ人が向いています。

「子どもが怪我をしないように見ていればいい仕事」「子どもと遊べばいい仕事」と誤解されがちですが、傷ついた経験があるなど、「この大人は自分を見捨てない」と信頼できるようになるまで、職員を困らせ続けるような子どもに向き合うには相当な覚悟とエネルギーが求められます。6割以上の放課後児童クラブは、障害のある子どもも受け入れており、特性に応じた支援も行っています。保健室登校している児童が、午前中から学童で過ごすこともあるようです。

筆者は学生アルバイトとして、主に次のような業務を担っていました。

- 清掃・整理整頓

子どもたちが安全で清潔な環境で過ごせるように、登室前の時間を使って施設のトイレ・階段・廊下・部屋の中(机・ロッカー・床)の掃除および本やおもちゃといった遊び道具の整理整頓を行います。定期的に安全点検も実施し、破損がある場合はすみやかに修復します。 - 勉強の支援

学校から帰ってきて宿題に取り組む児童たちを見回り、分からない問題を一緒に考えたり、ヒントを与えたりして自分で解決できるようにサポートします。 - 見守り・トラブル対応

ケガにつながるような危険な行動や困っている様子がないか、子どもたちの行動を注意深く見守ります。けんかやトラブルが発生した場合は、速やかに対応するとともに、状況と対応内容を日誌に記録したうえで、放課後児童支援員に報告し、今後の対策に活かします。 - 児童たちとの遊び

ただそばで見守るだけでなく、一緒に絵を描いたり、おにごっこをしたりするなど児童と遊ぶことも仕事の一つです。遊びを通じて、子どもとの距離が縮まり信頼関係が生まることで円滑なコミュニケーションをとることができるようになります。

自分の工夫によって、子どもたちに成長がみられた時は大きなやりがいを感じる瞬間です。1人の子どもと真剣に向き合い続けたことで、信頼関係を築き、問題行動を解消することができたエピソードを紹介します。

小学2年生の男の子Aくんは職員に対して暴言を吐いたり、ものを投げつけるなどの危険行動が多く、職員たちの悩みの種となっていました。彼の視点からは職員が注意ばかりしてくる敵として映っていることが問題行動の原因であると考えて、真剣に話を聞いたり、時には一緒に泥んこになって遊んだりと心の距離を近づけるための努力を続けました。その結果、好きなゲームの話をする時や、キャッチボールをする時など、彼の心が和らぐ場面が分かるようになり、この過程を他の職員たちに示したことで、Aくんの職員に対する問題行動の解消につなげることができました。

一方で、児童同士のトラブル対応は学童の仕事の中でも精神的にも肉体的にも負担が大きく感じる場面の一つです。学童の役割は預かった子どもを安全無事に保護者に返すことです。そのため、トラブルの兆候が見られないかを常に注意深く観察し、手が出るなどの危険行動が出る場合は、即座に介入し、時には体を張って止める必要がありました。同時に複数の事態を把握して、その先を予測し、優先順位をつけて動くことが求められます。

職員の種類

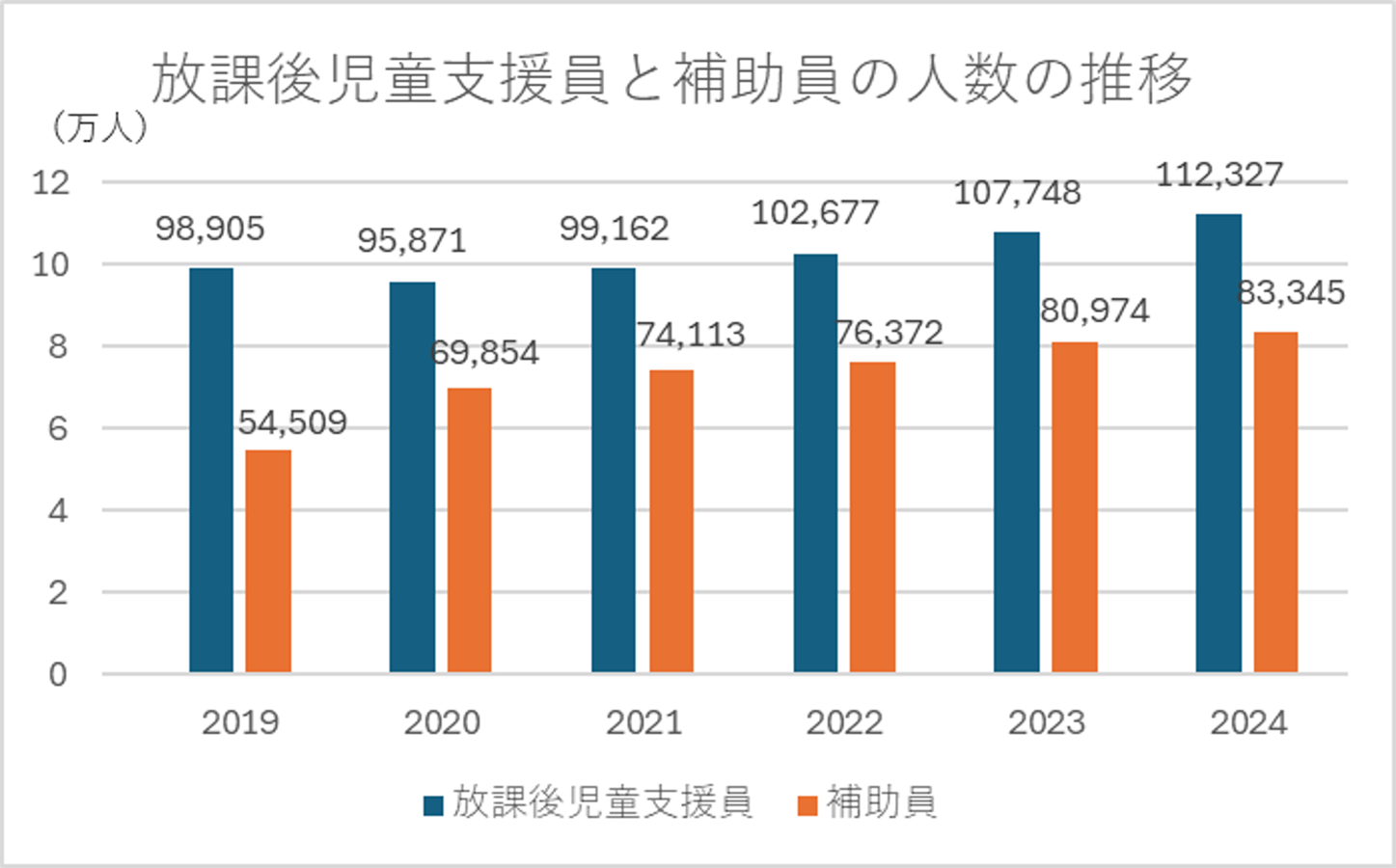

グラフは放課後児童支援員と補助員の人数の推移を表したもので、2024年時点で放課後児童支援員は約11万2千人、補助員は約8万3千人となっています。

2015年以前は学童で働く職員は一律に「学童指導員」と呼ばれていましたが、「子ども・子育て支援新制度」の施行に伴い、「放課後児童支援員」と「補助員」の2種類に区分されるようになりました。それぞれの違いについてみていきましょう。

■放課後児童支援員

放課後児童クラブ運営指針では、年齢や発達が異なる子どもを同時にかつ継続的に育成支援を行う必要があることや、安全面での管理が必要であるといった理由から、原則として支援の単位ごとに2人以上の放課後児童支援員を配置しなければいけないとされています。

放課後児童支援員は都道府県や指定都市、中核市が実施する放課後児童支援員認定資格研修(16科目24時間構成)を修了した職員のことで、学童保育において、子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援を行う上で中心的な役割を担っています。資格認定研修を受講するためにも条件があり、下記のように資格の有無や学歴によって、実務経験の要否が異なります。

放課後児童支援員のうち、一番多いのが高卒以上で、2年以上児童福祉事業に従事した方で約36%、約23%が保育士、約22%が教員免許の資格を持っています。

放課後児童支援員認定資格研修受講の条件

<実務経験が不要な方>

- 保育士の資格を持っている方

- 社会福祉士の資格を持っている方

- 幼稚園等の教員免許を持っている方

- 大学・大学院で社会福祉学、心理学、教育学等の課程を卒業・修了した方 など

<実務経験が必要な方>

- 高卒以上で、2年以上児童福祉事業に従事した方

- 放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事し、市町村長が適当と認めた方

- 5年以上放課後児童健全育成事業に従事し、市町村長が適当と認めた方

■補助員

補助員は放課後児童支援員の資格を持っていない職員のことで、放課後児童支援員が行う育成支援の補助を行います。研修を受講せずとも補助員になることができますが、14科目17時間で構成される「子育て支援員専門研修」を受講することが推奨されています。

研修の内容

今年度(2025・令和7年度)の東京都の募集要項には、次の科目が掲載されていました。

放課後児童支援員認定資格研修は、集合研修の場合は4日間で、テストはなく、毎日最後に20分程度でレポートを記入して提出するようです。1か月間でオンデマンド受講も可能とあります。

子育て支援員専門研修も集合研修とオンデマンド受講が選択でき、修了認定には確認テストに合格する必要があり、不合格の場合は合格するまで再テストが受けられるとあります。

| 放課後児童支援員認定資格研修(90分×16科目=24時間) | 子育て支援員専門研修(放課後児童コース)17時間 |

|---|---|

| ①放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容 | 基本研修8時間(60分×8=8時間) |

| ②放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護 | ①子供・子育て家庭の現状 |

| ③こども家庭福祉施策と放課後児童クラブ | ②子供家庭福祉 |

| ④こどもの発達理解 | ③子供の発達 |

| ⑤児童期(6歳~12歳)の生活と発達 | ④保育の原理 |

| ⑥障害のあるこどもの理解 | ⑤対人援助の価値と倫理 |

| ⑦特に配慮を必要とするこどもの理解 | ⑥児童虐待と社会的養護 |

| ⑧放課後児童クラブに通うこどもの育成支援 | ⑦子供の障害 |

| ⑨こどもの遊びの理解と支援 | ⑧総合演習 |

| ⑩障害のあるこどもの育成支援 | 専門研修(90分×6=9時間) |

| ⑪保護者との連携・協力と相談支援 | ①放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容 |

| ⑫学校・地域との連携 | ②放課後児童クラブにおける権利擁護とその機能 ・役割等 |

| ⑬こどもの生活面における対応 | ③子供の発達理解と児童期(6歳 ~12歳)の生活と発達 |

| ⑭安全対策・緊急時対応 | ④子供の生活と遊びの理解と支援 |

| ⑮放課後児童支援員の仕事内容 | ⑤子供の生活面における対応等 |

| ⑯放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守 | ⑥放課後児童クラブに従事する者の仕事内容と職場倫理 |

こども家庭庁が定める職務内容

冒頭で、学童保育で働く職員に求められる役割を紹介しましたが、改めて「放課後児童クラブ運営指針」に示されている、子どもの育成支援に含まれる職務内容と、運営に関わる業務の内容を確認してみましょう。

<育成支援に含まれる内容>

- 子どもが放課後児童クラブでの生活に見通しを持てるように、育成支援の目標や計画を作成し、保護者と共通の理解を得られるようにする。

- 日々の子どもの状況や育成支援の内容を記録する。

- 職場内で情報を共有し事例検討を行って、育成支援の内容の充実、改善に努める。

- 通信や保護者会等を通して、放課後児童クラブでの子どもの様子や育成支援に当たって必要な事項を、定期的かつ同時にすべての家庭に伝える。

<運営に関わる業務>

- 業務の実施状況に関する日誌(子どもの出欠席、職員の服務に関する状況等)

- 運営に関する会議や打合せ、申合せや引継ぎ

- おやつの発注、購入等

- 遊びの環境と施設の安全点検、衛生管理、清掃や整理整頓

- 保護者との連絡調整

- 学校との連絡調整

- 地域の関係機関、団体との連絡調整

- 会計事務

- その他、事業運営に関する記録

このように、学童保育の職員は、子どもたちと遊んだり見守ったりするだけではなく、育成支援と運営において多岐にわたる業務を行っています。保護者や他の職員と協力しながら計画的に業務を進め、問題を解決するチームワーク力が求められます。

筆者が働いていた学童保育施設でも、職員は子どもたちとの関わりや観察を通して得られた気づきや、子ども同士で発生したトラブルの内容・どのようにそのトラブルに対応したかなどを細かく日誌に記録し、記録した内容をもとに、保護者・学校・職員同士で情報共有を行い、意見交換を重ねることで子どもたち一人ひとりへの適切な育成支援につなげていました。

職員の人手不足問題

学童保育の登録児童数が年々増加している中、子どもたち一人ひとりに適切な育成支援を行うためには、学童保育で働く職員の人数が十分である必要があります。しかし、職員の確保に課題を抱えている施設も多く存在しており、2023年に実施されたアンケート調査では公立公営の学童の85.9%が放課後児童支援員等の確保に「課題がある」と回答しています。

職員の確保に課題を抱えている理由の一つとして、職員の処遇の低さが挙げられます。2022(令和4)年度に全国の学童保育を対象に実施された調査によると、常勤の放課後児童支援員の給与は手当・賞与込みで約290万円という結果が示されています。これは他業種と比較しても低いことが分かります。

| 職種 | 平均年収 |

|---|---|

| 放課後児童支援員 | 289.99万円 |

| 保育士 | 320.16万円 |

| 幼稚園教諭、保育教諭 | 399.47万円 |

| 小・中学校教員 | 739.72万円 |

筆者が働いていた学童保育は、児童25名×5部屋(単位)の構成で、在籍職員31名のうち常勤が10名、1日の職員配置数は14名でした。平日(14時~18時)や長期休暇(9時~18時)は、1単位につき、放課後児童支援員(常勤・非常勤混在)2名と、補助員(非常勤アルバイト)1~2名が配置されていました。長期休暇中の朝8~9時は児童が少ない時間帯なので、1単位当たり2名(放課後児童支援員+補助員)の配置になっていました。

放課後児童クラブの運営費は、補助金と保護者で半分ずつ負担することになっていますが、保護者負担は月額4千円~1万円程度に抑えられている自治体が多いようです。

ありのままの子どもと向き合いたいと、大学卒業後、教員免許を持ちながら、放課後児童支援員の道を選ぶ人もいますが、収入の差は2倍以上もあります。1990年代まで、職員の多くは子育てを終えた女性で、住宅購入費や子供の教育資金などを考える必要がなかったという事情もあるのかもしれません。

また、「指定管理者制度」によって民間企業が運営する場合、市区町村はより安い指定管理料を提案した業者に委託することになります。民間企業は利益を上げる必要がありますし、運営事業者に選ばれなければ職員を解雇しなければなりませんので、人件費が削られることになります。週20時間以上勤務する職員の約6割が「ワーキングプア」と言われる年収200万円未満で、「官製ワーキングプア」という言葉もあるそうです。

こうした状況を受け、こども家庭庁は、開所日数や職員の配置に応じて補助金を支給する「放課後児童支援員等処遇改善等事業」、経験年数や研修実績に応じた昇給の仕組みを導入している事業者に補助金を支給する「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」、月額9,000円程度の賃金改善を行った事業者に補助金を支給する「放課後児童支援員等処遇改善等事業(月額9,000円相当賃金改善)」など、職員の賃金改善を図るための事業を複数実施しています。

しかし、自治体へのアンケート調査では、「放課後児童支援員等処遇改善等事業」を利用している市区町村は31.6%、「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」は30.9%、「放課後児童支援員等処遇改善等事業(月額9,000円相当賃金改善)」は68.5%にとどまり、事業が十分に活用されていないのが現状です。国は自治体に対してこれらの事業の周知を強化していくことが求められます。

以上、学童保育で働く職員について紹介してきました。学童保育の職員は、子どもたちの安全を守り、成長を支えるために欠かせない存在です。しかし、処遇は十分とはいえず、職員の確保に課題を抱える施設も多いという現状があります。国が処遇改善事業の周知と制度の充実を図ることで、職員の確保と子どもたち一人ひとりへの育成支援の充実につなげていくことが期待されます。

参考資料

- 全国学童保育連絡協議会『新版 学童保育ハンドブック ~これだけは知っておきたい! 学童保育の基礎知識と運営~』(ぎょうせい・2024年)

- 河野 伸枝『新版 わたしは学童保育指導員』(高文研・2025年)

- 放課後児童クラブにおける 障害のあるこどもの受入れに向けたガイド

- 放課後児童支援員等研修事業実施要綱 Ⅰ放課後児童支援員認定資格研修事業(都道府県等認定資格研修ガイドライン)

- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 | e-Gov 法令検索

- 令和7年度東京都放課後児童支援員認定資格研修 募集案内

- 令和7年度(第3期) 東京都子育て支援員研修 放課後児童コース募集要項

- 放課後児童クラブ運営指針の改正について(令和7年1月22日こ成環第16号こども家庭庁成育局長通知)

- 放課後児童クラブ運営指針解説書について(通知)令和7年3月28日

- 令和5年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業:放課後児童支援員等の人材に関する調査研究報告書

- 令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業:放課後児童クラブの運営状況及び職員の処遇に関する調査報告書

- 保育士・幼稚園教員, 保育教諭・小・中学校教員:令和4年賃金構造基本統計調査

- 萩原和也『知られざる〈学童保育〉の世界——問題だらけの“社会インフラ”』(寿郎社・2024年)

構成・文:内田洋行教育総合研究所 研究員 西 智紀

※各データや法律・規定等は記事公開時点のものです。

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望