意外と知らない"学童保育"(第1回) 利用児童数が過去最多を更新

お住いの自治体には、学童保育(放課後児童クラブ)がありますか。今年度(2025・令和7年度)、学童保育を利用する児童の数は5月1日時点の速報値で156万8588人と、過去最多を更新しました。学童保育とは、主に保護者が仕事などで日中不在である家庭の児童を対象に、子どもたちが遊んだり、勉強したりできる「生活の場」を提供している保育事業のことです。全国各地に設置されており、子どもたちが放課後に安心して過ごすことができるスペースを提供する重要な役割を担っています。

第1回では学童保育の基本的な役割や現状について、第2回では現場で働く職員の仕事内容や求められる資質についてご紹介します。

学童保育とは

そもそも学童保育とはどのように定義されているのかみていきましょう。学童保育は「放課後児童クラブ」と呼ばれることもありますが、正式名称は「放課後児童健全育成事業」です。保護者が仕事などで昼間家庭にいない、小学校に通う児童に対して、放課後や長期休業期間などに、空き教室や児童館等を利用して適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る事業とされています。

学童保育の源泉を辿ると第一次世界大戦前の1904年にまで遡ります。当時は日露戦争の真っ只中で、出征した兵士の家族や夫を亡くした家庭では、母親が働きに出る必要がありました。そこで神戸市婦人奉仕会が市内の2か所で「児童保育所(出征軍人児童保管所)」を開設して、働きに出た母親の子どもを預かったとする記録が残されているそうです。

その後、厚⽣省が1976年に「都市児童健全育成事業」を創設、1997年には児童福祉法の改正により、おおむね10歳までの児童(2012年の改正で対象を6年生までに拡大)に対する学童保育が「放課後児童健全育成事業」として法的に市町村の努力義務として位置づけられ、国や自治体の責任のもとでの運営が行われるようになりました。現在はこども家庭庁の管轄のもとに運営されています。

こども家庭庁は、学童保育の事業内容として以下の6つを掲げています。学童保育は児童に生活する場をただ与えるだけでなく、家庭や地域と連携をとりながら児童の成長を支える教育的な場でもあることが分かります。

- 放課後の児童の健康管理、安全確保、情緒の安定

- 遊びの活動への意欲と態度の形成

- 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと

- 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

- 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

- その他放課後児童の健全育成上必要な活動

登録児童数

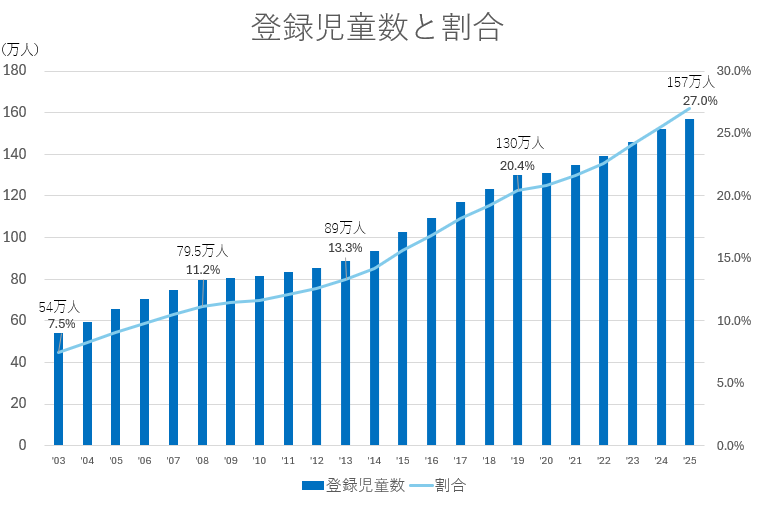

登録児童数は令和7年度放課後児童クラブの実施状況(速報値)(令和7年7月29日)、令和6年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況(令和6年12月24日)、割合の算出に用いた全児童数は学校基本調査 年次統計 総括表 2 在学者数(昭和23年~) | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口より作成

次に全国でどれだけの児童が学童施設を利用しているのかをみてみましょう。グラフは2003(平成15)年から2025(令和7)年までの登録児童数と小学校に通う全児童数に対するその割合の推移を示したものです。登録児童数は年々増加しており、令和7年の登録児童数は156万人を超えています。これは小学校に通う全児童のうちの約27%、つまり約3.7人に一人が学童保育を利用している計算になります。

日本では少子化が進んでいるにも関わらず、登録児童数が増加している背景には、共働きの家庭が増え、子どもを預けるニーズが高まっていることがあります。妻が64歳以下の専業主婦世帯と共働き世帯の割合は1990年代に逆転し、2017年には共働き世帯が専業主婦世帯の2倍を超え、現在は約2.6倍になっています。

次に2024(令和6)年度の学年ごとの登録児童数と登録児童数の割合をみてみましょう。1年生において登録児童数が最も多く、約半数が学童保育を利用していることが分かります。また、学年が上がるにつれて登録児童数は減少し、登録児童数の割合も低くなる傾向があり、小学6年生における登録児童の割合は約4.7%にまで下がります。背景には、対象を3年生以下としている自治体もあることや、定員オーバーになった場合は低学年が優先されること、また一人で留守番ができるようになった、習い事に通うようになったといった児童の成長や生活スタイルの変化があると考えられます。

| 学年 | 登録児童数 | 全小学校児童数 | 登録児童数割合 |

|---|---|---|---|

| 1年生 | 453,642 | 934,195 | 48.6% |

| 2年生 | 411,145 | 962,227 | 42.7% |

| 3年生 | 331,228 | 997,095 | 33.2% |

| 4年生 | 183,998 | 1,005,621 | 18.3% |

| 5年生 | 91,997 | 1,015,501 | 9.1% |

| 6年生 | 47,942 | 1,027,094 | 4.7% |

開設場所

次に学童保育が実施されている場所について確認していきます。円グラフは開設場所別の支援の単位数の内訳を示したものです。内訳をみてみると、学校施設内で学童保育が開設されている場合が57%と最も多くなっています。全体として8割近くの学童保育が公的施設で実施されていますが、民家・アパートを借用して実施しているケースもみられます。土地を確保することができれば、建設費や家賃が抑えられる、プレハブ利用が主流という地域もあります。

国はこれまで、児童が校外に移動せずに安全に過ごせる場所である学校施設の活用を推進してきました。しかし、小学校35人学級の実施や特別支援学級の増加等によって余裕教室の活用が難しくなってきました。そこで2024年に発出された「放課後児童対策パッケージ2025」では、学校敷地内のプレハブ施設の整備や、特別教室等の一時的な利用(タイムシェア)、さらには学校外で利活用できる空間の確保や施設整備についても補助金の引上げ等によって推進していく方向性を示しています。

なお、支援の単位とは適切な生活環境と育成支援の内容を確保することを目的として、厚生労働省が2015年に策定した「放課後児童クラブ運営指針」において定められた考え方のことです。1単位あたり2人以上の放課後児童支援員を配置することや、児童数をおおむね40人以下とすることなどが基準として定められています。人数が多すぎると補助金が減額されます。そのため、同じ施設内であっても、たとえば60人の児童を30人ずつの部屋に分けて運営している場合は2単位としてカウントされます。

17時頃までは学童保育に似た「放課後児童対策事業(全児童対策)」を行い、保護者の就労等の条件を設けずに利用希望者全てを受け入れ、待機児童ゼロにしている自治体では、放課後児童クラブより児童1人当たりのスペースが狭くなる傾向があるようです。

学童保育での過ごし方

学童保育施設では、児童はどのような生活を送っているのでしょうか。ここでは、筆者が昨年度まで学生アルバイトとして勤務していた公立の学童保育での経験をもとに、スケジュールの一例をご紹介します。

■学校がある日のスケジュール

- 14:30~15:00 下校、施設移動

- 15:00~15:30 宿題

- 15:30~16:00 おやつ

- 16:00~18:00 自由遊び

- 18:00~19:00 保護者のお迎え

- 下校、施設移動

学童保育に通う児童たちは学校が終わると、学校の玄関前で待っている学童職員に出迎えられます。学童職員に出欠を伝えると、学校施設内にある学童専用施設に移動し、それぞれ決められた部屋に入室します。 - 宿題

児童は部屋に入るとロッカーにランドセルを置き、その日の宿題に取り組みます。わからないことがあれば、近くの職員に質問をしてサポートを受けながら進めていきます。宿題が早く終わった場合は、他の児童の宿題の妨げにならないように読書やお絵描きなど静かにできる活動をします。 - おやつ

宿題が終わると、児童はみんなでおやつを食べます。手洗いを済ませるとその日の当番がみんなの前に立って「いただきます」の号令を行います。おやつは持ち込みではなく、全員に同じものが用意されます。(各自で持参という場合もありますが、約9割の施設でおやつの提供が行われているそうです。)普段は2種類のおやつが配られますが、年に数回、「スペシャルおやつ」と呼ばれる、普段より豪華なおやつが配られる日があります。 - 自由遊び

おやつの「ごちそうさま」が終わると、児童たちは自由遊びの時間に入ります。児童は好みやその日の気分に応じて、外で遊ぶか室内で遊ぶかを選びます。

外では、ブランコ、鉄棒、縄跳び、一輪車、ドッヂボール、サッカー、おにごっこなど、様々な遊びが行われます。時には職員と一緒に遊びを楽しむこともあります。

室内でもトランプやUNOといったカードゲーム、オセロ、将棋、けん玉、あやとり、お絵描き、読書、ビデオ鑑賞など、様々な遊びを楽しむことができます。学童施設には児童の発達段階や興味に応じて実に様々な遊び道具が用意されており、飽きがこないように定期的に新しい遊び道具が追加されます。 - 保護者のお迎え

保護者がお迎えに来た児童から順次帰宅します。保護者は今日1日の児童の様子や連絡事項を職員から伝えられます。お迎え不要で、児童だけでもっと早い時間に帰宅することも可能としている自治体もあるようです。

2025年年9月に開催された、児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会(第4回)では、習い事のために保護者が早く迎えに来る日は、遊びが途中で中断されるからと、子どもが主体的な遊びをせず、漫画を読むだけにしてしまうなど、時間を気にせず集中して遊べる時間を確保できなくなるという課題も紹介されていました。

■土曜日・長期休みのスケジュール

- 8:00~ 開室

- 9:00~9:15 朝の会

- 9:15~10:00 勉強・読書

- 10:00~12:00 自由遊び

- 12:00~13:00 お昼ごはん

- 13:00~14:30 特別プログラム

- 14:30~15:00 おやつ

- 15:00~18:00 自由遊び

- 18:00~19:00 保護者のお迎え

- 開室

学校の授業が行われない土曜日や学校行事の振替休業日、夏休み・冬休みといった長期休暇中も学童施設を利用することができます。8時頃に学童施設は開室し、保護者に送り届けられた児童が順次入室します。

保護者がパートタイムで働いているなど、留守番が長くなる長期休暇中だけ利用したいというニーズもありますが、空きがなく、利用できないことも少なくないようです。 - 朝の会

朝の会では出欠の確認や、職員から児童への今日1日のスケジュールの伝達が行われます。 - 勉強・読書

朝の会が終わると夏休みの宿題や家から持ってきたドリルに取り組んだり、読書をしたりします。また、学校から一人一台支給されているタブレット端末を使った学習も可能で、中には職員が驚くほどのスピードでタイピングを行う児童もいました。 - お昼ごはん

お昼の時間になると、児童は家から持ってきたお弁当を食べます。約4割の施設では昼食の提供が行われているようです。2023年度から、発足したばかりのこども家庭庁の後押しで全国各地でお弁当の注文が可能になりました。 - 特別プログラム

学童保育では、児童の情緒や感性を育むことを目的とした特別プログラムが行われます。学校がある日にも行われることがありますが、時間を十分に確保できる長期休暇中にはより多彩なプログラムが展開されます。

例えば、夏休みには夏祭り気分を味わえるスーパーボールすくい、冬休みにはサンタの帽子づくりを行ったりするなど、季節に合わせた楽しいイベントが実施されます。また、近隣大学のアカペラサークルの学生による演奏を聞いたり、マジシャンによる実演を間近でみて、実際に道具に触れてみたりといった、外部からゲストを招いた体験会も開かれます。私自身も、学生時代にダンスをしていた経験を活かして、児童たちに人気のある曲を使った振り付けを教え、みんなで踊ったことがあります。

こうした体験は児童たちの豊かな感性を育み、興味や関心を広げる機会となっています。

第2回では、職員の仕事内容や放課後児童支援員認定資格研修の内容、処遇面の課題などを取り上げます。

参考資料

- 三根佳祐「わが国における放課後児童対策の展開」大阪経大論集第62巻第2号.2011年7月

- 放課後児童健全育成事業について|こども家庭庁

- 令和7年度放課後児童クラブの実施状況(速報値)(令和7年7月29日)

- 令和6年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況(令和6年12月24日)

- 図12 専業主婦世帯と共働き世帯|早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)

- 学校基本調査 年次統計 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口

- 学校基本調査 令和6年度 初等中等教育機関・専修学校・各種学校 学校調査・学校通信教育調査(高等学校) 学校調査票(小学校) 旧報告書掲載集計 48 学年別児童数 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口

- 「放課後児童対策パッケージ2025 」について(通知)(令和6年12月27日).pdf

- 【別紙】放課後児童クラブ運営指針

- 全国学童保育連絡協議会2025年2月17日プレスリリース:学童保育(放課後児童クラブ)の実施状況調査結果について

- 児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会

構成・文:内田洋行教育総合研究所 研究員 西 智紀

※各データや法律・規定等は記事公開時点のものです。

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望