意外と知らない"大学キャンパスの都心回帰"(第1回) 補助金と入学定員

皆さまがお住まいの街やご出身の街には、近くに大学はありますか? 大学があると、大学を中心とした学生街が形成され、活気がある街になってくると言われています。全国でも屈指の大学数を誇る京都府では人口の6.3%が学生と言われています。(全国平均は 2.3%) 今回はそんな大学の立地についての話をしていきたいと思います。

私立大学の半数近くが定員割れ

まず、日本私立学校振興・共済事業団が公表した2021年度の「私立大学・短期大学等入学志願動向」では私立大学等の入学定員数が495,162人に対して実際の入学者数が99.81%・494,213人となりました。つまり日本全体で定員割れしているという状況です。

希望すれば「どこかの大学には入ることができうる状況」となってきました。2022年度に実際定員割れを起こしている私立大学は全国で284校、全大学の47.5%が定員割れという結果になりました。要因としては大きくは受験者数の減というものがあります。

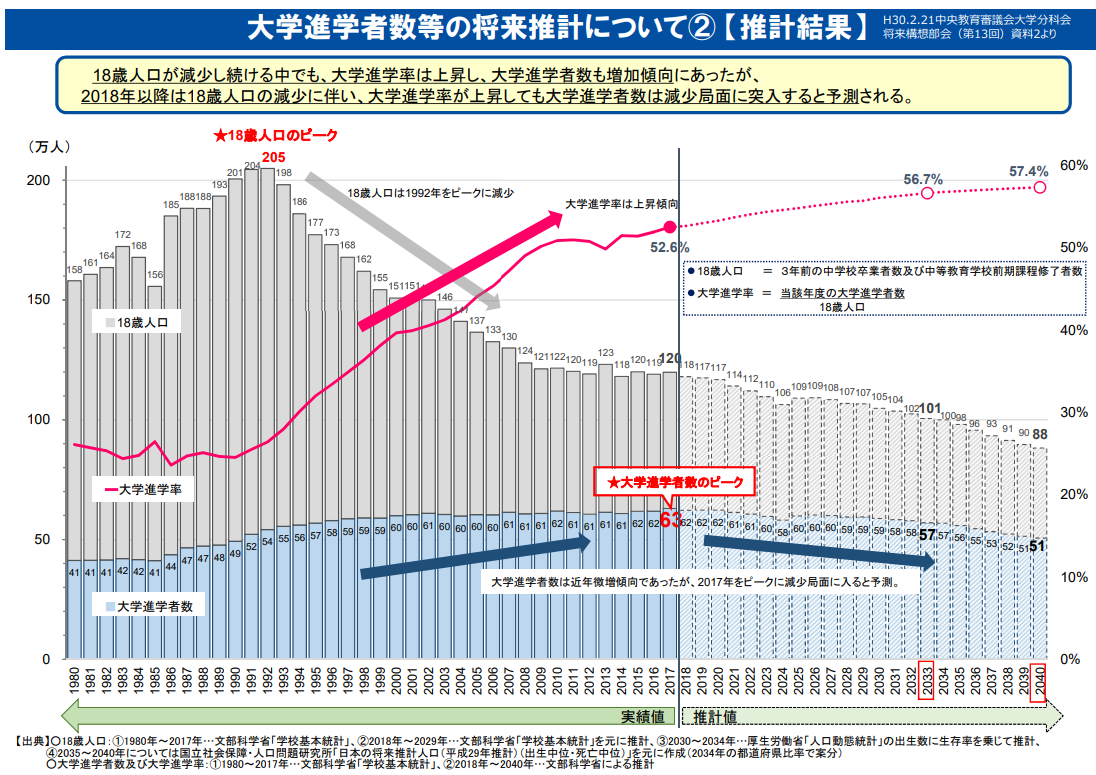

そもそも少子化が進み、大学受験者人口はピーク時の7割ほどになっているという状況です。また、大学入学者選抜改革の影響から「出来る限り勝手が分かる入試形態のうちに進学したい」という心理から、浪人生の割合も減少したと言われています。

もう一つはコロナ禍による留学生の減少が挙げられます。世界に猛威を振るうコロナ騒動で海外渡航が敬遠された結果とも言えます。

また、2016年度から私立大学経常費補助金においても、入学定員の厳格化ということで、5月1日時点で入学定員の90%に満たない大学は、下記のように経常費補助金を減額されてしまうといった状況になっています。

ア 収容定員充足率が80%以上90%未満の大学等は10%(地方に所在する大学等は5%)に相当する額

イ 収容定員充足率が70%以上80%未満の大学等は20%(地方に所在する大学等は10%)に相当する額

ウ 収容定員充足率が70%未満の大学等は30%(地方に所在する大学等は15%)に相当する額

少子化が進み、留学生も来ることができず、一方大学の定員割れには厳しいという、大学のお財布事情にとってもとても厳しい状況が続いています。2021年度の数値を見ると、下表のように私立大学受験者の多くは併願していて、合格者の3人に1人、一般入試に限ると5人に1人しか入学しないので、志願者があまり多くない場合、定員確保は困難になります。

| 入学志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |

|---|---|---|---|---|

| 一般 | 3,227,938人 | 3,063,895人 | 1,077,652人 | 201,116人 |

| 学校推薦 | 445,556人 | ― | 274,682人 | 210,697人 |

| AO入試 | 177,896人 | ― | 86,258人 | 71,292人 |

| 3種計 | 3,851,390人 (100%) |

3,687,347人 (95.7%) |

1,438,592人 (37.4%) |

483,105人 (12.5%) |

キャンパスの都心回帰

そんな状況の中、各大学は都心回帰を行い、キャンパス移転を進めています。一つには上記の状況のため、より学生確保をしやすい環境に移転する、というものです。アクセスがしやすく通いやすい、また繁華街等により近くキャンパスライフを充実したものにできる等、志願者増に繋がり、都心に拠点を置く大学のメリットは大きいものになります。

もう一つは教育上のメリットです。教養教育系の学問が多い1、2年生と専門性の高い学問が多い3、4年生でキャンパスを分けるのではなく、最初から専門教育を行ったり、学年を横断したプロジェクト型教育を行うことができ等のメリットがあり、このため都心にコンパクトにまとめる、というメリットが生まれています。それではどういった背景で都心からキャンパスが離れ、また戻って来たのか。制度的な話も交えて次回お話したいと思います。

参考資料

構成・文:内田洋行 東日本第一営業部 係長 井土 真宏

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望