通級で使える小ネタ<2>「っ」や「-」を抜かしてしまう児童への指導

「きっぷ」を「きぷ」と書いたり、「プール」を「プル」と書いたり......。「っ」や「-」を抜かして書いてしまう児童は少なくありませんよね。そういった児童に対する通級での指導法をお伝えします。

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士 髙橋 三郎

「っ」や「ー」のつく言葉を書くことは難しい。

通常の学級だと「っ」や「-」のつく言葉の書きについては、2単位時間ぐらいでさらーっと流すことが多いようですが、読み書きが苦手な子供にとって、これらの言葉を正しく書けるようになることはかなり大変です。私は通級で、この点についてはかなり念入りに指導をしています。

音韻分解を正しくできることが大切。

「っ」や「-」のつく言葉を正しく書けるようにはどのように指導すれば良いのでしょうか?

一番最初に思いつきそうなのは「何度も繰り返し書かせて覚えさせる」というものです。しかし、そういった指導は児童の負担が大きいだけで、あまり成果が上がらないことが多いです。全く意味がない…とまでは言えませんが、コスパの良くない指導法であることは確かです。

「っ」や「-」のつく言葉を正しく書けない時、まず疑うべきは、その児童が正しく音韻分解できるかという点です。音韻分解とは、それぞれの音の粒に気付き、言葉を音の粒に分解することです。

「スコップ」といった言葉はいくつの音からなっているでしょうか?大人であれば、「スコップ」は「ス」「コ」「ッ」「プ」の4つの音で構成されているのは明らかな事です。しかし、子供にとってそれは自明な事ではありません。通常の発達を遂げている子供であっても5歳ぐらいにならないと、「スコップ」を「ス」「コ」「ッ」「プ」の4つの音から成ることは理解できません。先行研究のデータだと5歳で7割、6歳で8割の正答率というものがあります。6歳の子であっても、約2割の子は正しく音韻分解できません。

読み書きが苦手なお子さんだと、その発達はさらに遅れます。「スコップ」を「ス」「コッ」「プ」のように3つの音と認識していると、「スコプ」と誤って書いてしまいます。ですので、音韻分解を正しくできるのかを把握し、できていない場合は、正しく分解できるように指導することが大切です。

音韻分解の具体的な指導方法

①手をたたく。

②トランプを使う。

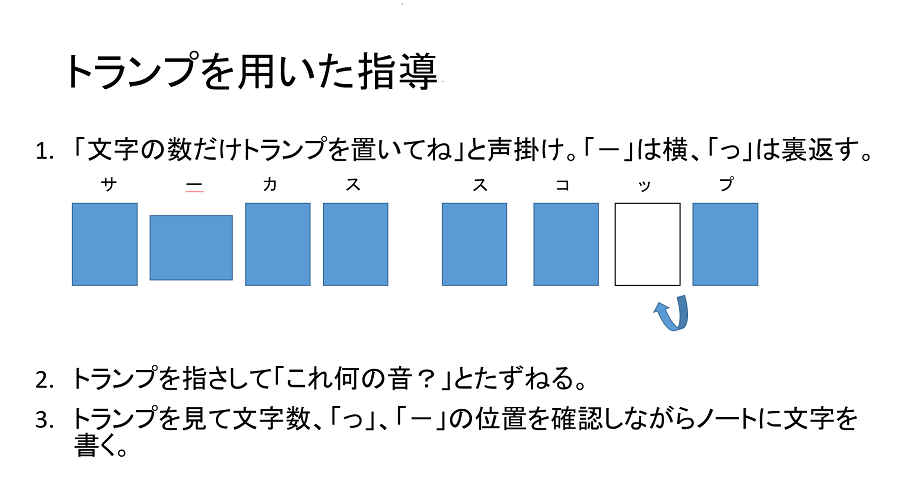

個別指導の時はトランプを使うと良いでしょう。「文字の数だけ、トランプを置いてね」と声掛けをして、文字数の分置けたらOKです。できたら、促音はトランプを裏返し、長音はトランプを横向きにさせます。また、トランプを指さして、「これ何の音」ときくことも効果的です(これは音韻抽出という作業になります)。さらに、それができたら、そのトランプを見て、「-」や「っ」の位置に気を付けながらノートに言葉を書きます。なお、この際も拗音は「ゃゅょ」まで含めて一文字と数えます。

③市販のプリント教材を使う。

プリント教材もありますので、こういったものを使うのも良いです。特に通常の学級での一斉指導の際に効果的です。

音節単位の分解からモーラ単位の分解へ

ここで、専門的な話をします。以下は学級担任の先生はスルーして良いですが、通級の教員、特にことばの教室の教員はしっかりと覚えておく必要のある内容です。

今回の音韻分解の話は、実は音節とモーラ(拍とも言います)という日本語の音韻単位が密接に関わっています。音韻論(言語学の一分野)について大学で少しでも学んだ方ならすぐに、分かることなのですが、「スコップ」を「ス」「コッ」「プ」と分解するのは音節単位の分解であり、「ス」「コ」「ッ」「プ」と4つに正しく分解できるのはモーラ単位の分解となります。音節とは母音を中心としたまとまりであるのに対し、モーラとは音の時間的長さに基づくまとまりです。子供は音節を単位とした分解する(すなわち、母音を中心としたまとまりを一つの単位として分解する)段階からモーラを単位として分解する(すなわち、音の長さを単位として分解する)段階へと発達していき、その中で「っ」や「-」を脱落させずに書けるようになります。もし、この話がすぐにピンとくる人であれば、音節とモーラが一致しない特殊拍「ん」や二重母音の後続要素(たとえば、おとうさん等)も脱落しやすいのでは…とすぐに気づくことと思います。「っ」や「-」のつく言葉を正しく書けない子供を見つけた時には「ん」や二重母音の後続要素についても正しく書けるかを確認しましょう。

なお、音節やモーラについて詳しくないが、それらについて詳しく知りたいという方については、窪園(1998)などをお勧めします。終わりに

いかがだったでしょうか。一見簡単なような「っ」や「-」の指導ですが、実は非常に奥深いもので、通級の教員は専門的な知識に裏付けされた指導を行う必要があります。とりあえず、音を正しいまとまりで(正確にはモーラ単位で)分解できることが大切で、その上で「っ」や「-」のつく言葉を正しく書けるように指導していきましょう。

髙橋 三郎(たかはし さぶろう)

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士

大学院で博士号を取得し、現在はことばの教室で子供達と向き合う日々を過ごしています。言語障害や発達障害に関する知見や指導方法を様々な先生方と共有できたらと思います。

同じテーマの執筆者

-

特定非営利活動法人TISEC 理事

-

東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年

-

東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)

-

富山県立富山視覚総合支援学校 教諭

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

東京学芸大学教職大学院 准教授

-

東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士

-

福島県立あぶくま養護学校 教諭

-

東京都立港特別支援学校 教諭

-

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

寝屋川市立小学校

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望