北海道教育大学 次世代の子どもと教員の学びの質向上を考える

未来の学び協創研究センター

国立大学法人北海道教育大学は、GIGAスクール構想推進拠点の一つとなるべく2020年10月1日に「未来の学び協創研究センター」を設立した。また、同年12月23日に株式会社内田洋行と包括的事業連携を結び、次世代における子どもの学びの質の向上を目指し、仮想と現実を組み合わせたハイブリッド型授業の研究や教材開発などを通じて、次世代の教育を提案、推進していくという。「未来の学び協創研究センター」設立の背景や目指す教育像、具体的な取組などについて、センター長の後藤泰宏理事と副センター長の姫野完治教授にお話を伺った。

「未来の学び協創研究センター」設立の狙い

まず、お二方の研究内容と「未来の学び協創研究センター」との関わりについて教えてください。

センターの研究全般を統括しています。専門分野は数学と数理工学で、当センターではプログラミング教育や数学関連のデジタル教材の開発に取り組んでいます。情報セキュリティについての研究もしていて、量子コンピュータに耐性のある暗号技術の開発を進めています。

専門分野は、教育工学・教師学・教育方法学です。当センターでは、教師の技・スキルや教え方についての科学的な解明、とりわけ教師の視線の配り方について研究をしています。ベテランと若手を比較して、授業中の教室の見え方や見ている部分を共感・共有する教師教育プログラムの開発に取り組んでいます。

そのほか、学校教育全体のカリキュラムをどのようにマネジメントするか、授業でICTをどう活用するかに関心があり、教職大学院で学生と実践研究をしています。

未来の学び協創研究センター センター長の後藤泰宏理事

「未来の学び協創研究センター」を設立した狙いについて教えてください。

教育現場でのICTの普及や活用を支え、文部科学省が提唱するGIGAスクール構想を推進していくことを目的に設立しました。

ICTの活用を踏まえたこれからの学校教育のあり方をいろいろな角度から研究し、児童生徒と教員双方の学びの質の向上を目指しています。そのために、教育委員会や民間企業、民間団体などと連携し、産学官の協創による研究に取り組み、次世代の学校教育と教師教育を先導的に進めていきます。

少し掘り下げてお伝えすると、児童生徒が1人1台端末を利用することによる、個別最適な学びと協働的な学びを推し進めていきます。同時に、教員を目指す学生にICT活用指導力を身に付けさせる授業科目を設けるなどして、学校現場で即戦力となる教員を養成していきます。

先進的なICT環境を活用した実践事例のある教育委員会や民間企業などと連携し、学校だけではなく地域が一丸となって子どもたちの成長を支えるためのICT活用方法を探ります。あわせて、ベテラン教員の技量を分析していくことで、教員養成や教員研修の充実を図ります。

小規模校が点在する北海道の課題と3つの部門

「未来の学び協創研究センター」の概要について教えてください。

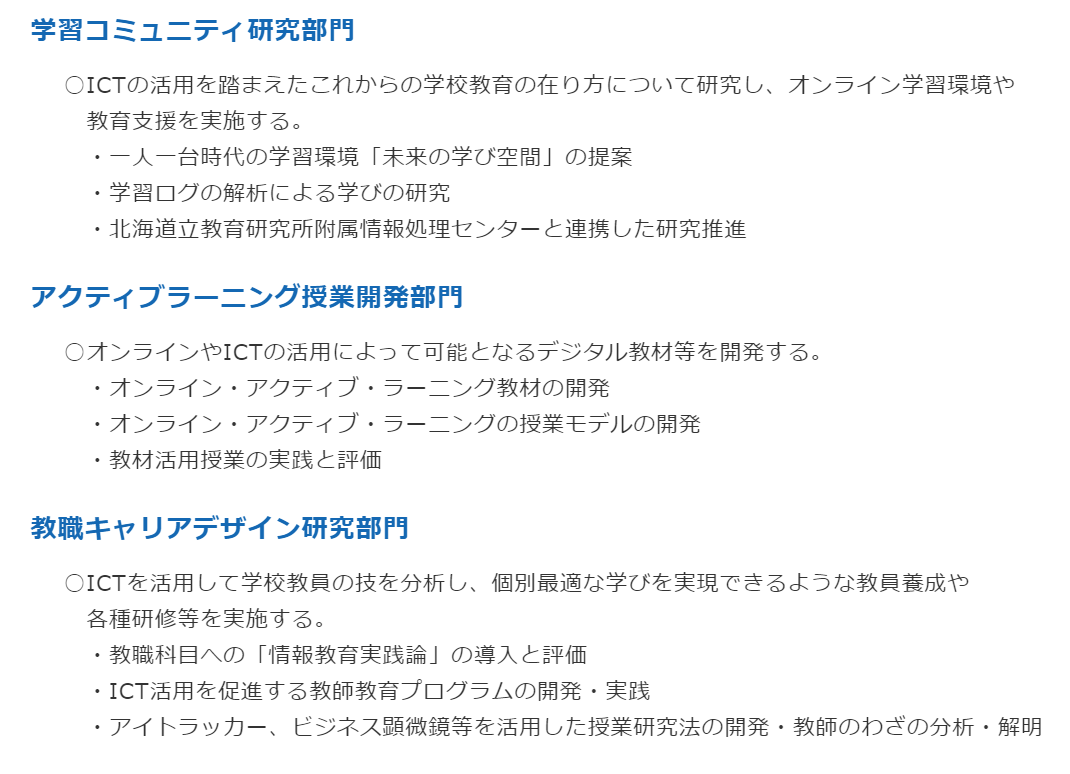

次世代の学校教育を見据えると、児童生徒が学ぶ環境の整備とデジタル教材などの開発が必要ですが、教員が学ぶ環境の整備も課題となります。そこで当センターでは、「学習コミュニティ研究部門」、「アクティブラーニング授業開発部門」、「教職キャリアデザイン研究部門」の3部門を組織しました。

バーチャル空間での学びの場をデザイン

「学習コミュニティ研究部門」

まず「学習コミュニティ研究部門」の主な取組を教えてください。

ICTの活用を踏まえたこれからの学校教育のあり方について研究をしていく部門です。そのうえで、オンライン学習環境の整備や教育支援を実施していきます。

1人1台の時代における最適な学習環境を描くことや、学習ログの解析による学びの研究に取り組むとともに、北海道立研究所等と連携して研究を進めようとしています。

将来的に教室に空間の境目がなくなるようなイメージ作りや研究を行っています。

オンラインの活用という点では、遠隔地の学校とネットワークで結んで一緒に授業を行うなどは、既に各地の学校現場では行われています。以前は教室で一斉に授業を受けるのがあたりまえでしたが、この先は教室にいなくても授業が成り立ち、先生だけではなく地域の方々が登場するなど、学校の授業のあり方が変わっていくことも予想されます。

こうした未来の学びの空間をデザインすることで、教育現場はもちろん広く捉えれば地域社会への貢献にもつながると考えています。

未来の学び協創研究センター 副センター長の姫野完治教授

地域社会への貢献とはどのようなことでしょうか。

たとえば、北海道には全校児童生徒数が10人程度の小中学校が各地にあります。これらの学校に通う子どもたちは、近隣に高校がないため進学とともに地域を離れ家族ごと引っ越しをするというケースもあります。教育環境のために地域の過疎化がより進むという現状です。

もしも学校同士をネットワークで結びバーチャル空間での学びの場が提供できるようになれば、居住地域に関係なく教育を受けることができるので、引っ越しをする必要がなく過疎化に歯止めをかける一つのきっかけになるかもしれません。地域のコミュニティや交通インフラなどの維持にも貢献できることと思います。

また、各分野の専門性を備えた教員を学校ごとに在籍させることが難しく、全教科の教員を揃えられないということがよくあります。各地の専門教員がバーチャルの学びの空間に集えば、人材不足の学校での高等教育や専門的な学問の補完をすることもできるため、地域の学校を維持していくことも可能になります。

将来的には当センターが世の中の学びのあり方をリードしていくことを目指していますが、今は各地で実施されているものをセンターで汲み上げ、どのような効果があるのか測定し研究しています。学校の授業を変えていき、広い意味での学びの空間を作っていくことを目指しています。

VR教材で技術習得を支援

「アクティブラーニング授業開発部門」

次に「アクティブラーニング授業開発部門」の主な取組を教えてください。

オンラインやICTを活用することで実現できるアクティブ・ラーニングのデジタル教材や授業モデルの開発を進めるとともに、教材を活用した授業の実践と評価を行います。まずはICTの中でも体育や技術、家庭科などVRを活かしやすい教科を中心に研究しています。

体育や技術、家庭科などが活かしやすいとは、具体的にはどのようなことなのでしょうか。

たとえば跳び箱の授業であれば、今までは先生が見本を見せたり跳び方を説明したりしたのち、児童生徒が真似して飛ぶという指導方法でした。ICTの世の中では、まずVRを見て跳び方のイメージを疑似体感して感覚を掴んでから跳ぶことができるので、成功度が上がり習得度が早くなるでしょう。

技術に関しても体育と同様で、VRで作業するイメージや感覚を掴んでから実際に作業できるので、技術習得がしやすくなりますし、教員の指導を補完することもできます。家庭科は昨今の巷に溢れる料理レシピ動画などを見ればわかるとおり、映像のほうが伝わりやすいです。疑似体験することで理解度や慣れるまでの早さが断然違うと思います。

小規模校では体育が専門の教員がいないことも少なくありません。もしも学びの空間とともにVRなどを活用したアクティブラーニング教材が開発されたのならば、教員不足を補うこともできるでしょう。特に北海道のように、小規模校が地方に点在している地域では、ほかの地域よりもより重要な取組だと思います。

授業時にどこを見ているのか、何が見えているのかを可視化

「教職キャリアデザイン研究部門」

3つ目の「教職キャリアデザイン研究部門」の主な取組を教えてください。

ICTを活用して学校教員の技、教え方やスキルを分析していくことで、個別最適な学びを実現できるような教員を養成したり各種研修等を実施したりする部門です。大きく次の3つのことに取り組んでいます。

- 学部の教職科目に「情報教育実践論」を導入して評価を行い検証する

- ICTの活用を促進する教師教育プログラムを開発して実践する

- 教師の技の分析や解明をしていくことで授業研究法を開発していく

それぞれの取組について教えてください。

教職科目では、たとえば教育実習へ行く前に360度カメラで撮影した授業風景の映像を見ることが挙げられます。視点を変えながら授業を見てみると普段教員からは見えにくい風景や注意点など新たな発見や気づきを得られます。

教員養成プログラムの開発では、Slack上に授業動画をアップしてオンライン上で共同開発を進めています。教師の技の分析や解明については、アイトラッカーやビジネス顕微鏡(コミュニケーションの定量分析ツール)などを活用しています。

これらの取組やテーマは当センターが主導していかなくてはいけない分野だと考えています。教材開発は現場で始まっていて、それらを吸い上げ議論しています。現在では先生向けのセミナーを2カ月に1回行っており、部門の成果発表とともに、どのような学びが必要になるか議論しています。

アイトラッカーやビジネス顕微鏡の活用の具体例を教えてください。

アイトラッカーについては、教員にアイトラッカーをつけてもらい、実習生と先生の視点の研究に活かしています。ベテランの先生でスキルが高いと言われている方は授業時にどこを見ているのか、何が見えているのかを可視化します。経験値の浅い先生や授業をなかなかうまく進められない先生にとって、何が見えていないのか、配慮したり気をつけたりすべきポイントがわかるので、最適な学びを追求できます。

ビジネス顕微鏡は名札型のウェアラブルセンサーなのですが、授業中に児童生徒同士で誰と誰が関わっているのかが見えてきます。わかりやすい授業が体育のスポーツ競技で、誰と誰が接点を持っているのか、連携してプレーをしているのかがわかります。教師が見えていない世界を可視化することで、人と人との距離や関係性を意識した授業の研究を進めています。

目指す教育像と課題

センターが目指している未来の学びについて、現状では、どのような課題がありますか。

まず、未来の学びとは何なのか、未来のことは誰も知りませんしわかりません。学習コミュニティを研究し未来の学びをデザインするとしても、10年先を見据えればいいのか、それでは近視眼的ではないか、ならば100年先なのか。未来の学びをどう位置付けていくのか、空間の作り方やネットワークのあり方など、まだぼんやりとしていて試行錯誤的なところがあるので、模索しながら進めています。

先ほど一例として過疎地の学校のあり方や活かし方につながるという主旨の話をしましたが、本当にフルオンラインで学校運営ができるのか、あり得るのかということ自体わかりません。オンデマンドの授業配信は今の世の中簡単にできますが、学校の先生のあり方もガラッと変わってきてしまいますし、教材はいくらあっても足りません。さまざまな可能性を広げていくため、アクティブラーニング教材の開発では巷にたくさん出ている教材でカバーできていないところを研究し、開発していくことを目指しています。

また、ICTの活用が進む一方で、対面だからこそ感じられるメリットや人間関係のよさを見直す必要もあるでしょう。人間である教師でしかできないこと、人間だからこそできることも考えていかなくてはいけません。

教員養成については、まず現場に出ている方々、教員がICTに慣れていただくことが大事です。特に管理職クラスで見受けられがちなのですが、情報機器に対してなかなか不慣れであったり拒否反応を示されたりする方もいらっしゃいます。逆に子どもたちのほうがその点では抵抗が無いので、まずは先生方が情報機器に触れて慣れ親しんでいただくことを考える必要があります。そして、個別最適といってもまだノウハウがないので、うまく教えるとは何か、うまく教えられていることは何かという点の研究を進めていく必要があります。

内田洋行との包括連携協定に期待すること

株式会社内田洋行(以下、内田洋行)と包括連携協定を結ぶことになった経緯や期待することを教えてください。

当学では、社会の急激なデジタル化や教育現場でのICTの導入が進む中、ICTの中心となる研究機関や組織が必要だという課題感がありました。2019年夏頃に、内田洋行と接点があり、産学官連携で何かできないかと話を始めたのがきっかけです。

内田洋行は、1人1台端末の導入や校内WiFi・クラウド環境の構築から保守サポート、ICT支援員の派遣、教員研修まで、全国各地の学校に幅広く教育ICTビジネスを展開されています。共同研究などを通じて次世代の学びの質の向上に貢献できると期待しています。

設立準備を進めていた頃にちょうどコロナ禍が重なって世の中のIT化が一気に進んだこともあり、この先の学びの形も大きく変わっていくだろうという確信も得ました。同時に、センターが担う重要性も感じました。

協定調印式 北海道教育大学 蛇穴治夫学長と内田洋行 大久保昇社長

今後の展望について教えてください。

当センターではICTを十分に使いこなせる教員の養成を行うことはもちろん、学校現場でのICT活用について研究を行い、特に小中学校での指導法やICT教材の開発を進め、その成果を北海道内外に向かって積極的に発信したいと考えています。さまざまな場面で内田洋行との連携・協働をして取り組んでいきたいのですが、中でも大きく3点、共同研究を通じて実施したいことがあります。

1つ目は、タブレット端末やVR、次世代の学習材を用いた学習形態の創造と開発です。日々進化するICT機器をいかに子どもの学びに活かすかを考え実践していくことは、研究者や現場だけでは難しいですし、企業だけでも教育行政だけでも難しいので、産学官連携して取り組みたいです。

2つ目は、熟練教師の技やスキル、知恵を教員養成カリキュラムや学校現場に普及させることです。当センター員の研究により、教師の視線やコミュニケーションの可視化は既に行われているので、これを教員養成の現場に活かすデザインを一緒に創造していきたいです。

3つ目は、児童生徒のエンゲージメントを高めるための学習デザインやICT活用方法の開発をすることです。既に学校をフィールドにした共同研究は始めていて、ここで得た学習ログをどのように蓄積し、学習に活かしていくかなどをデザインしていきたいです。

大学が持っていない内田洋行のネットワークと、大学だからこそ得ることができる情報を活かし、やわらかくうまく連携し共同研究を進めていきたいです。何か商品を作って売るということではなく、将来的には未来の学びの空間を作ろうとしています。

記者の目

未来の学びの空間を創造していくことは、移り変わる世の中の社会情勢や環境を考えれば必要不可欠なことであろうが、誰もが明確に思い描きにくく難しいチャレンジである。今回の産学官の連携により、日々進化するICTを活かして展開することで、まだ見ぬ学びの空間がデザインされていくことが大いに期待できる。将来の教育スタイルのみならず、学びの概念すら変え得る新たな可能性を秘めた取組であると感じた。

取材・構成・文・写真:学びの場.com

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育ウォッチ

教育ウォッチ 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望