新年度が始まりました。

今年は新しい学部になり、また異校種のようなワクワク感がありますが、子どもたちと楽しみながらの一年間にしていきたいと思います。

さて、若手の先生からは、楽しいことは先がよいのか?あるいは、後からがよいのか?と聞かれることがあります。

「先に楽しいことをやることで、リラックスし、後からの難しい課題にチャレンジできる。」

あるいは、

「後から楽しいことがあるから、先に難しい課題にチャレンジすることができる。」

これは、どちらかが絶対的な正解というものではなく、その子のそれまでの経験や状況、支援者の関わり方など様々な要因の影響があるでしょう。

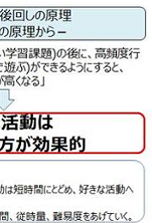

ただ、どちらかと言えば私は『好きなことは後回し』にすることが多いかと思います。

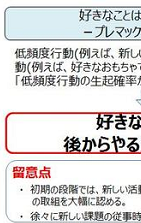

プレマックの原理から

冒頭の図に示しましたが、プレマックの原理によるとあまりよく見られない行動を想起させるには、よくやっている行動の後に設定することがよいとされています。

この原理を指導の場面に応用すると、先に難しい課題をやってから、後から本人が楽しみな課題に取り組むことで、苦手な課題にも前向きに取り組むことができるようになると言えます。

スケジュールを提示して、あとどれ位頑張ったら好きな活動ができるのか見通しをもたせてあげることも大切ですね。

また、給食の指導などにも同じようなことが言えます。

以前、豆類が苦手なお子さんがいました。そこで、少しだけでよいから、豆を食べてから他の好きな物を食べようというやり取りをしました。

その結果、最初は見るのも嫌がっていましたが、そのうちこちらが何も言わなくても最初に『ほら、食べたよ!』と自分から口に入れて自慢気に教えてくれりようになりました。

確かに、偏食が強いお子さんにはこういったやり方が間違いな場合もありますが、ちょっと勇気を出してみることで、 食の広がりが出たり、苦手な物を克服して自信をつけたりということがあります。

お子さんにとっては、活動そのものがご褒美になることもあります。

その点では、給食は多くのお子さんが楽しみにしているので、何かチャレンジするときには、午前中だと、『◯◯を頑張って美味しい給食を食べようね』というような励ましが効果的なこともあります。

ただ、ここで気を付けたいのは『◯◯をやらないと、給食はなしだよ!』といった罰の約束です。

約束は、本人にとって楽しみであることが大切だと常々考えていますが、先の楽しみに向かって、今を頑張る力を付けていけると良いですね。

綿引 清勝(わたひき きよかつ)

東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)

東京都内の知的障害特別支援学校で中学部、高等部を経験後、現在は小学部の自閉症学級を担任。自身の実践を振り返りながら、子ども達が必要としている支援とは何かを考えていきたいと思います。

同じテーマの執筆者

-

東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年

-

富山県立富山視覚総合支援学校 教諭

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

東京学芸大学教職大学院 准教授

-

東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士

-

福島県立あぶくま養護学校 教諭

-

東京都立港特別支援学校 教諭

-

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

-

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

寝屋川市立小学校

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望