8月22日に無重力の体験をしてきました。

これまでの人生において体感したことのない感覚でした。

無重力になる仕組みとしては、小型ジェット機が高度26000フィート(8000メートル)付近から21000フィート付近まで降下し、その後、急激(45度)に上昇、そして下降(35度)という一連の流れの中で20秒程度の無重力(正確には微小重力)状態を作ります。

場所は、駿河湾沖のK空域というエリアでした。

県営名古屋空港を離陸後、名古屋の街を眼下に見て、渥美半島や富士山を眺めながら、実験空域まであっという間に到着しました。

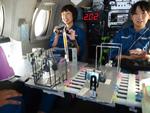

写真にあるような環境の中で学校教育において使えるような様々な実験をしました。

小型ジェット機の機内に簡易の実験装置をいくつか設置しました。

(ちなみに後ろに見える「2.02」とはGのことで、この時点で地上の倍の重力がかかっています。メンバーの顔がすこし苦しそうなのはそのせいです。)

私は、右の写真にあるようにトンボの飛び方についての実験を企画しました。

飛行機が急上昇する際にかかる2G(地上の2倍の重力)は、とても苦しく、息がつまる感じでした。

それがしばらく続いたあと、ふっと身体が軽くなりました。

「浮遊感」も「2Gから0Gへの変化」もどちらもこれまで経験したことのない感覚でした。

2Gの時は内臓がしめつけられるような感じで、肺も変化があるためか、息が吸いにくかったです。

二枚目の写真は2Gで床に押し付けられている状態のトンボです。

トンボは頭の部分が重たいので、体全体ではなく、頭から押し付けられています。

羽などは構造の違いから、2Gの影響もあまり受けにくいのだと思います。

三枚目の写真は、無重力状態でふわふわと浮いているトンボです。

トンボは、無重力になった時、しばらく激しくはばたいた後、羽を動かすのをやめ、少し体を回転させながら、10秒ほど、ふわふわと浮遊してしました。

気絶したか、もしくは、死んでしまったのかと思いました。

重力が戻り、床に触れたら、また元気にはばたき出しました。

この「無重力トンボ」は、10回の無重力体験を無事こなし、空港に戻った後、元気に空へ飛んでいきました。

その後、この羽を動かさなかった状態について、その理由について考えてみました。

通常(地上で1Gがかかっている時)は、トンボは何かにとまっている時以外は、羽を動かしています。

これは、自分の体が重力によって下に落ちないようにするためです。

しかし、無重力の状態では、羽を動かさなくとも、下に落ちることはありません。

それなので、羽を動かすのをやめたのではないかと考えました。

トンボなどの昆虫を始め、生物の多くは、体の形状を始め、様々な部分に無駄がないようになっています。

進化の中で、無駄が削ぎ落とされています。

無駄が多い個体は生存競争に敗れていってしまいます。

無重力状態で羽を動かすことは、無駄(意味のないこと)なので、動かすのをやめたのではないかということです。

生物の本能のようなものがそうさせたのではないかと思いました。

今回の無重力体験では、普段の生活ではあまり意識していないことについて考えさせられました。

「重力」は勿論のこと、「エネルギー」、「空気」、「重さ」などです。

フライト前に予想していたものとは、感覚が違っているものがたくさんありました。

やはり自分自身で実際に体験することの大切さを感じさせられました。

鈴木 邦明(すずき くにあき)

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

神奈川県、埼玉県において公立小学校の教員を22年間務め、2017年4月から小田原短大保育学科特任講師、2018年4月から現職。子どもの心と体の健康をテーマに研究を進めている。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県公立小学校勤務

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

大阪府公立小学校教諭

-

特定非営利活動法人TISEC 理事

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望