今回は、「ひらがなを書く」という、小学校では最もベーシックな学習に視点を当てて、「個のニーズに応じる」という特別支援教育の本題に迫っていきたいと思います。「ひらがなを書く」指導法には、たくさんの研究や実践があります。

私は担任をしている特別支援学級において、子どものタイプ別に3つの指導法を使い分けています。

【タイプ1】目で見て書き写す指導(視覚優位タイプの子どもへ)

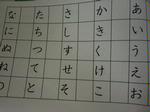

いわゆる写し書き、「視写」です。

「お手本をよく見て、同じように書きましょう」というスタンダードな方法です。

まずは、なぞり書き。次に、やさしい文字(「い」「こ」「し」「つ」「う」等)の視写。そして50音をすべて書けるように。

【タイプ2】耳で聞いて書く指導(聴覚優位タイプの子どもへ)

書写指導でよく使われる、「たてぼう」「よこぼう」「はらい」「とめ」などの運筆の仕方を、「話し言葉」で覚えていくやり方です。

例えば、「に」であれば、「たてぼう、よこぼう、よこぼう」と子ども自身が唱えながら、あるいはそばでささやいてあげます。

「す」であれば、「よこぼう、たてぼう、クルッとまわって、シュッ」とか。子どもがイメージしやすいフレーズを作ってあげると良いでしょう。

運筆のスタートの位置だけ、マーカーで印をしてあげると、なお親切ですね。

【タイプ3】ひたすら書き取り指導(上の指導で効果の現れない子どもへ)

昔ながらの「ひたすら書き取り」学習です・・・何十回、何百回も書いて書けるようにします。毎日のコツコツ積み重ねが大切です。

また、難しいひらがなは、部分で分解して書き取りするといいでしょう。例えば「す」なら、クルッと回るところだけを取りだして練習するとか。

ひらがなの音よりも意味よりも何よりも先に、身体がひらがなの書き方を覚えてしまうように。目をつぶっても書けるという感じです。

主に後天性の障害(てんかん発作や事故などによる脳への損傷)の子どもは視覚認知や短期記憶が苦手なケースが多いです。または認知レベルが低い子どもの場合は、「視写」などのレディネスに到達していない場合があります。こういった子ども達は、「視写」も「言葉」の指導も効果が得られないケースが多いですので、ひたすら書き取りの学習が有効です。

ひたすら書き取り指導は、現場では多用されていながら、研究者の方々はあまり推奨していません。子どもへの負荷が大きいと。

でも、ひたすら書き取り指導が有効な子ども達は、あまり心理的な負担を感じていないようです。むしろ、たくさん書けたことを褒めてあげるとモチベーションも上がります。

そもそも、「ひらがなを書く」ということの目的は、覚えた文字で手紙を書いて、相手から返事が来たりすることで充実感を得ることの方が大切です。いわば人間関係の学習です。いずれの指導法でも、この視点を忘れてはなりませんね。

ひらがな指導ひとつにしても、理論的な背景に基づく指導法と、現場のニーズをくみ取った指導法をバランスよく柔軟に展開していくことが大切だと、私は考えます。

「個のニーズに応じた」指導は、奥が深くて面白い!

増田 謙太郎(ますだ けんたろう)

東京学芸大学教職大学院 准教授

インクルーシブ教育、特別支援教育のことや、学校の文化のこと、教師として大事にしたいことなどを、つれづれお話しできたらと思います。

同じテーマの執筆者

-

東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年

-

東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)

-

富山県立富山視覚総合支援学校 教諭

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士

-

福島県立あぶくま養護学校 教諭

-

東京都立港特別支援学校 教諭

-

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

-

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

寝屋川市立小学校

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望