それでも学力低下はないと言えるか? 公開シンポジウム『世界の科学教育』

2005年の年明け間もない1月8日、東京大学で『世界の科学教育』と題した公開シンポジウムが開催された。このシンポジウムは日本学術会議動物科学研究連絡委員会、NPO法人ティーチングキッズ、(財)日本動物学会、高等教育フォーラムが共同開催したもので、会場となった東京大学教養学部の教室には、熱心な教育関係者が集まった。

|

|

このシンポジウム、タイトルは『世界の科学教育』となっているが、目的は単に日本と外国の教育を比較するだけではない。開催目的には「今日の日本社会は科学技術に大いに依存しているにもかかわらず、科学技術に対する軽視、いわゆる『理科離れ』が進みつつある。小中等教育においても理科系教科内容削減や科目選択化などが進み、必ずしもこの傾向を改善しようとする兆しは見えない……」とあるように、どちらかというと最近の「理科離れ」「理数系学力の低下」にどのように対処すべきか、という色合いの強いシンポジウムになった。 小・中学生の数学・理科の教科書はこれだけ減らされた/筒井勝美(栄進館館長)

|

|

|

学年が上がるにつれて増える「理科嫌い」/北原和夫(日本物理学会会長・国際基督教大学教授)

2003年のTIMSS(国際数学・理科教育動向調査)結果によれば、理科が好きな子どもは小学校5年生で70%、中学3年で55%と、学年が上がるにつれて少なくなっている。 また、成人の科学技術の基礎的な概念に関する理解度の国際比較においても、先進国の中では最低の部類に入る。その原因のひとつは、理科の授業がおもしろくないことにある。

|

|

|

アメリカの教育改革から考える/西村和雄(京都大学教授)

アメリカでは、1981年にレーガンが大統領に就任すると、すぐに教育に関する委員会を発足させ、2年後の1983年には『危機に立つ国家』(『教育が危ない1~学力低下が国を滅ぼす』日本経済新聞社)という報告書が提出された。この報告書では、アメリカが抱える教育の問題を指摘し、それに対してどうすればよいかという提言がまとめられている。それらは、

|

|

化学教育の国際比較/渡辺正(東京大学教授) 数学オリンピックと同じように化学オリンピックというものがあり、日本も第35回のアテネ大会(2003年)から参加している。日本の参加が遅れた理由のひとつに出題範囲が日本の高校課程よりはるかに高いことがある。

|

|

東京大学助教授の松田良一氏 |

高校生物教科書の国際比較/松田良一(東京大学助教授) 日本とほかの国で高校生物の教科書の比較を行った。ページ数だけでなく、重さ、マージンを除いた印刷の総面積も比較してみた。

|

中国語教師の林 万雅氏  中国との比較で教育の見直しを訴える |

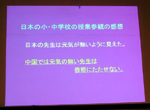

中国に遅れる日本の教育/林 万雅(はやし・まりな 中国語教師) 日本人と結婚して、今は日本で中国語の教師をしている。20才と小学校4年生の子どもがいるが、中国と日本の教育を比べると驚くことが多い。

|

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望