意外と知らない"STEAM教育"(第1回) 日本型STEAM教育とは

この記事をご覧になっている方の中で、VUCA(ブーカ)という言葉を聞いたことのある方はどれくらいいるでしょうか。VはVolatilityで変動性、UはUncertaintyで不確実性、CはComplexityで複雑性、AはAmbiguityで曖昧性をそれぞれ表し、変化が激しく将来の予測が難しい今の時代を表した言葉です。そんな時代、社会を担う私たちや、これから担う子どもたちには、いったいどんな能力が必要で、それを育むためにはどんな教育が必要なのでしょうか。今回はSTEAM教育に注目し、新しい学びについて一緒に見ていきたいと思います。

①学校教育におけるSTEAM教育の位置づけ

「教育再生実行会議 第11次提言」(2019)において、幅広い分野で新しい価値を提供できる人材を養成することができるよう、新学習指導要領において拡充されたプログラミングやデータサイエンスに関する教育、統計教育に加え、STEAM教育の推進が提言されました。

これを受けて、2021年1月に出された「教育課程部会における審議のまとめ」、中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~」にも、高等学校改革の項目に「STEAM教育等の教科等横断的な学習の推進による資質・能力の育成」が設けられ、「AIやIoTなどの急速な技術の進展により社会が激しく変化し、多様な課題が生じている今日においては、これまでの文系・理系といった枠にとらわれず、各教科等の学びを基盤としつつ、様々な情報を活用しながらそれを統合し、課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結びつけていく資質・能力の育成が求められている」と盛り込まれ、具体化されました。

教科横断的な教育とは、複数の教科の専門性を生かしつつ、あるテーマに沿って授業を行うことで、知識をつなげる教育のことを指します。

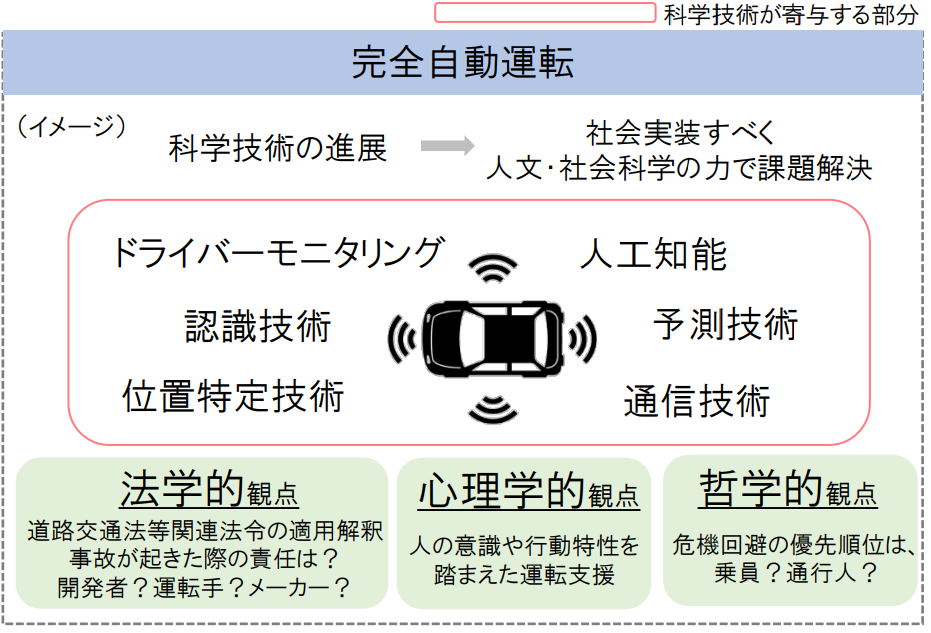

内閣府「Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ<中間まとめ>」には、以前の記事で紹介したエネルギー教育の他、完全自動運転をテーマに、技術、法学、心理学、哲学といろいろな側面から生徒たちに考えてもらう例が紹介されています。

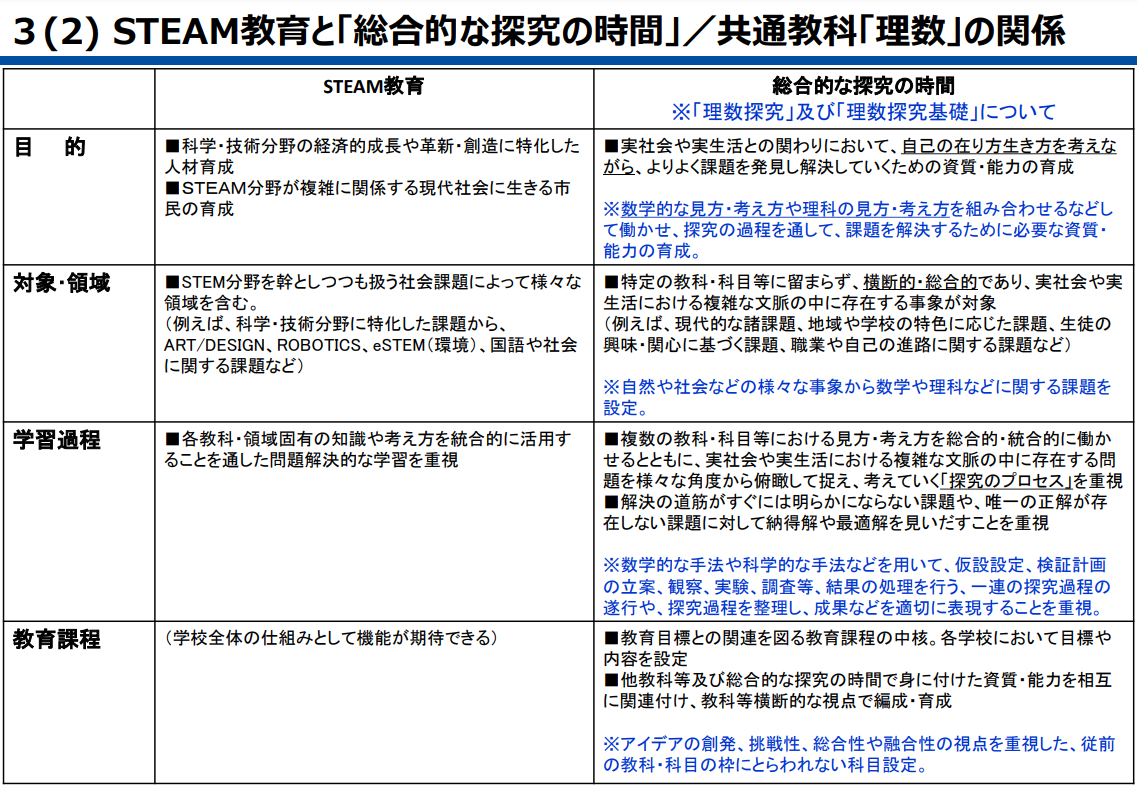

2018年告示の高等学校学習指導要領に新たに組み込まれた「総合的な探究の時間」や「理数探究」は、STEAM教育の狙いとするところと多くの共通点があるため、これらの科目等を中心としてSTEAM教育に取り組むことが期待されています。

STEAM教育と総合的な探究の時間は、STEAMの科目を軸とするかそうでないかで異なります。STEAM教育の目的は科学・技術分野の成長を実現する人材の育成や、STEAMが複雑に関係する現代に生きる人材の育成です。対して総合的な探究の時間の目標は、各教科等で学んだ見方、考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を通して課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育むことにあります。STEAM教育は「狭く深く」、総合的な探究の時間は「広く浅く」のイメージで捉えていただけたらと思います(理数探究でその深さを補うイメージもあるとより良いです)。また、両者は課題解決を図るという点では共通していますが、総合的な探究の時間はその「プロセス」を重視している点も特徴的です。

STEAM教育を行うためには、①STEAMの領域・科目に関連した内容、②成果を重視(課題を解決できるかどうか)、という2つの要素を、総合的な探究の時間にプラスすることが必要になってくると思われます。

文部科学省は、STEAM教育は、各教科で学んだ内容を実際の社会課題発見や解決に応用する高度な教育であるため、高等学校段階で重点的に取り組むべきものとしつつも、その土台を形成するためにも、小学校や中学校の段階で教科横断型の学習やプログラミング教育の充実にも取り組むとしています。小学校では2020年度から、中学校では2021年度からプログラミング教育が必修化されたことも記憶に新しいのではないでしょうか。

②STEAM教育とは

STEAMとは、この教育理念を構成する5つの領域:Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(美術)、Mathematics(数学)の頭文字を並べたものです。1つ1つ見てみましょう。

S Science 科学

「水兵リーベ僕の船」でおなじみの化学ではなく科学です。読み方が同じなので、化学は「ばけがく」と呼ばれたりしますね。化学に比して科学は、扱う範囲が非常に幅広く、イメージしづらいかもしれませんが、ここでは、主に自然科学を指し、学習内容は基本的には理科と同じだと捉えていただいて構いません。

科学は物事の仕組みや原因を考える学問であり、心霊現象など原因不明の現象を”非科学的”と呼んだりしますね。科学を学ぶことで、子どもたちは物事の原因を知ろうとする感度が高くなり、好奇心が盛んになります。好奇心は開発や発明の原点ともなる感情で、新しい時代を創造する人材に必須の能力ですね。

T Technology 技術

日本のSTEAM教育における技術は、主にプログラミング学習が該当します。プログラミング学習で養われる能力をプログラミング的思考と呼びます。プログラミング的思考とは、文部科学省によると「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組み合わせをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」とされています。要するに、試行錯誤しながら、目標までの最適なルートを求める思考です。

同じプログラミングの授業でも、小中高と、育みたい能力は異なります。小学校ではお話したプログラミング的思考を育成することが重視されます。中学校においては加えて、計測、制御のプログラミングや、ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングを学びます。

そして高等学校では、必修の「情報Ⅰ」でプログラミング以外にも、ネットワークやデータベースの基礎等について習得することが目標となっています。約2割の学校は、さらに学びたい生徒向けに、情報システムや多彩なデータを適切かつ効果的に活用し、あるいはコンテンツを創造する力を育成する選択科目「情報Ⅱ」も開設しているようです。

E Engineering 工学

工学分野では、生産力を高めることが目標となっています。そもそも工学とは、科学的な知識を応用することで、人間の生活をより良くするための解決策を設計、開発する学問です。STEAM教育の工学では、実際にロボットを動かすために設計図やプログラムを作成するなど、実際にものづくりを経験することで、生産のために必要な仕組みやプロセスの理解を促進します。新しい技術や製品を産み出すことも大切ですが、今あるものがどのように成り立っているのか確かめることも重要視されています。

A Arts 芸術(日本では教養も含む)

芸術分野では、音楽や美術など想像しやすいものだけでなく、ダンスやグラフィックアート、3Dプリンターまで用いて子どもたちの感性を磨きます。アートは数学や科学と異なり、過程はもちろん、結論に至るまで正解が存在しません。言ってしまえば、何をしても正解なのです。だからこそ芸術活動を行うときには、自分はそもそも何を伝えたいのか、どうやったら伝わるだろうか、相手は何を感じているのだろうか、といったことを意識します。こうしたプロセスを経ることによって、表現力や言語化能力、さらには共感力まで育むことができるかもしれません。

中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~」は、日本型STEAM教育のAの範囲について、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めたLiberal Arts (教養)も含む広い定義を採用しました。ここから、近年生じている様々な問題に取り組む際、知識や技術だけでなく、文化的、歴史的な背景など、文系や理系といった枠にとらわれず、あらゆる要素を総動員して課題解決を図ろうとする姿勢が読み取れます。

M Mathematics 数学

STEAMを構成する5つの中で、最も馴染みのある科目がこの数学なのではないでしょうか。数学について良い思い出がなく、憂鬱な授業・テスト返却の時間を過ごした方もいらっしゃるかもしれませんが、せっかくなので数学が育む能力:論理的思考力について考えてみましょう。それはつまり、誰もが納得できるように物事を考える能力です。一歩立ち止まり、俯瞰して物事をとらえる力とも言い換えられるでしょう。

自分はこう考えたけれど、どこかに矛盾はないだろうか。相手にきちんと伝わる考えができているのだろうか。こうして一つずつ着実に思考を重ねていくことで、自分が生み出した答えがより多くの人に受け入れられるものになっていきます。この数学で鍛えた論理的思考力がすべての科目の土台となると言っても良い、非常に重要な科目となっています。

③STEAM教育と、日本の理数教育の課題

STEAM教育の前身として、1990年代頃よりSTEM教育がアメリカで流行し始めました。それぞれのアルファベットが示している要素は現在と同じで、科学技術に長けた人材を育成するために考案された教育理念だとされています。そこに新しく追加されたのが「A(Arts)」です。STEMで身に付けた知識やアイデア、イメージを誰かと共有するための言語化能力や表現力、伝える力をこのArtsで育もうとしているのです。

また、客観的事柄が重要視されているSTEMの中に、「自分はどう思うか」という主観的要素を付け加えたと捉えることもできますね。答えが1つとは限らない、もっと言ってしまえば、答えがあるかどうかもわからない複雑な問題に対応するためにアップデートされた教育理念とも言えます。このSTEAM教育ですが、最近さらに新たなアップデートが加わり、Robotics(ロボット工学)を加えてSTREAM教育と呼ばれることや、Environmental(環境)を加えてE-STEMと呼ばれることもあります。

このSTEAM教育が日本でも求められるようになったきっかけの一つにTIMSS(国際数学・理科教育動向調査)があります。この調査は、国際教育到達度評価学会(IEA)が、児童生徒の算数・数学、理科の教育到達度を国際的な尺度によって測定し、児童生徒の教育上の諸要因との関係を明らかにするため、1995年から4年ごとに実施しているものです。日本では小学校4年生、中学校2年生が対象です。

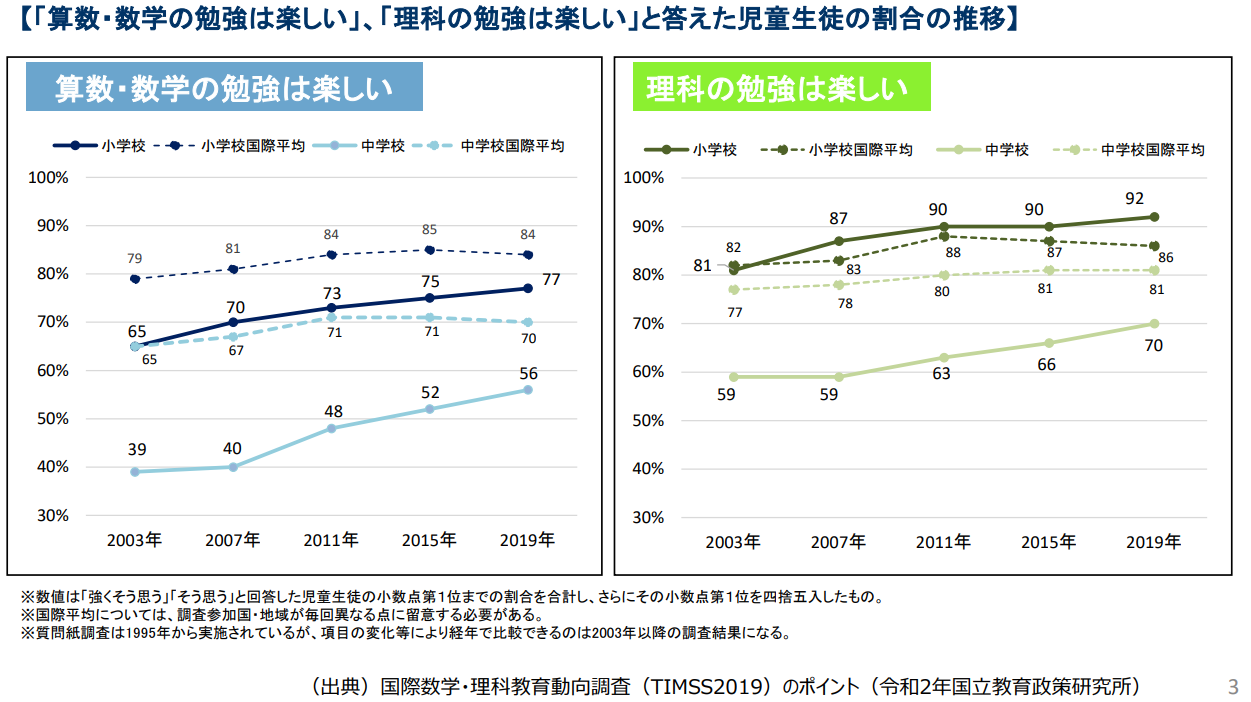

実線が日本の生徒、点線が国際平均となっています。3つの観点で見てみましょう。

- 国際平均との比較

小学校の理科以外は国際平均を下回っています。中学校の数学は改善傾向にありますね。 - 小学校と中学校の比較

日本において小学校と中学校のポイント差は両科目とも20強であるのに対し、国際平均では算数・数学は15、理科は5程度に収まっています。 - 日本特有の状況

理科について、小学校では国際平均を上回り、約9割の生徒が楽しいと答えているにもかかわらず、中学校では7割に落ち込み、国際平均を下回っています。どちらの科目でも、小学校に比べると中学校の割合が下がるのは国際的に共通していますが、理科の差は5ポイント程度です(日本の差は20強)。理科という科目において、小学校と中学校で大きく割合の差が開いているのは日本特有の状態(=課題)とも読み取れそうです。

原田ほかが2017年に北海道の中学校で行った調査では、中学1年生の間に大きく下がり、中学2年生からは女子でさらに大きく下がる傾向が見られたそうです。

子どもたちが理科の面白さを感じたり、理科の有用性を認識したりするための働きかけとして、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」(2016)、「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説【理数編】」(2018)は、米国などで推進されているSTEM教育に言及しています。

日本がSTEAM教育に本格的に取り組み始めたのはここ2、3年と、まだ日が浅いことがわかりました。第2回では、STEAM教育拡大に向けて、教師に求められる能力や、実践事例を紹介します。

参考資料

- 教育再生実行会議:第11次提言

- 文部科学省:「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~」

- 内閣府「Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ<中間まとめ>」

- 文部科学省「STEAM教育等の教科等横断的な学習の推進について」

- 文部科学省:国際数学・理科教育動向調査(TIMSS2019)のポイント

- 文部科学省:STEAM教育に関係する政府等の主な方針(抜粋)

- 文部科学省「STEAM教育等の教科等横断的な学習の推進について」

- ベネッセ:「STEAM教育」とは?その内容やメリット、取り組み事例を解説

- ジャストシステムズ:STEAM教育とは? 先生視点で考えるSTEAM教育の課題と展望

- 久留米工業大学:STEM教育とは、科学技術の発展を支える理系人材を育てる4つの分野

- すらら:STEAM教育とは?必要な理由やSTEM教育との違いも解説

- KDDI:文部科学省が重視するSTEAM教育とは?成り立ちや日本での取り組み・課題などを解説

- STEAM JAPAN:STEAM教育ってなに?ワクワクを軸にした次世代の“学び”を解説【保存版】

- 原田 勇希、坂本 一真、鈴木 誠「いつ、なぜ、中学生は理科を好きでなくなるのか? ―期待-価値理論に基づいた基礎的研究―」(2018)

構成・文:内田洋行教育総合研究所 研究員 西本 周平

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望