意外と知らない"エネルギー教育"(第2回) 持続可能な社会の構築をめざして

第1回では、エネルギー危機の現状についてお伝えしました。第2回は、エネルギー教育とはなにか、学習指導要領に記載されているエネルギー教育の内容、そしてさらに様々な角度からのエネルギー教育の取組やその支援活動についてご紹介いたします。

エネルギー教育がめざすもの

経済産業省資源エネルギー庁『明日からできる エネルギー教育 授業展開例[小学校編]』(2022)に、次のように解説されています。

”エネルギー教育(エネルギー環境教育)の目標は 「持続可能な社会の構築をめざし、エネルギー・環境問題の解決に向け、生涯を通じて主体的かつ適切に判断し行動できる人間を育成する」(エネルギー環境教育ガイドライン・2013)ことです。持続可能な社会の構築がエネルギー教育のめざすべきところですから、 エネルギー教育は、ESD(持続可能な開発のための教育)の一環としての教育のあり方といえます。”

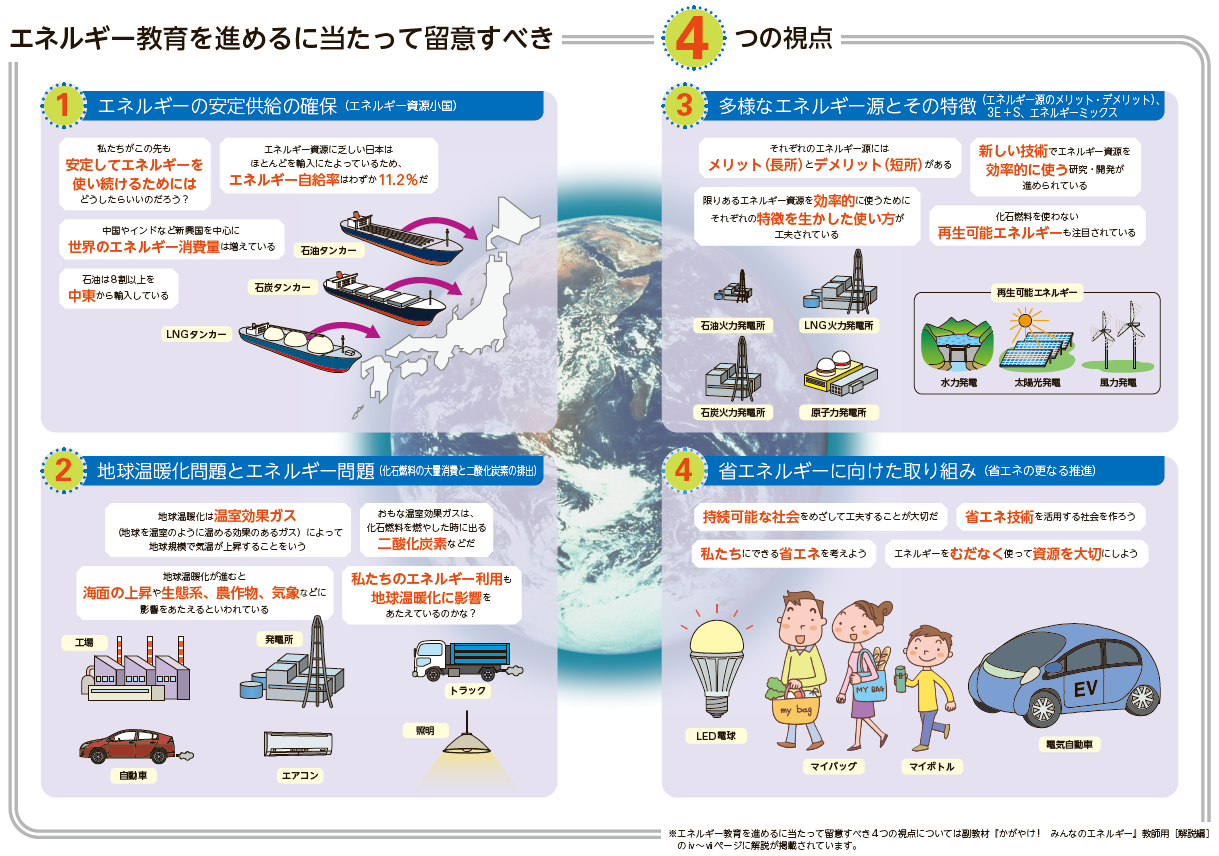

また同庁は、エネルギー教育において、以下の4つの視点を定めています。エネルギー問題が起きている原因を知り、解決策を考えます。

| 視点 | 学習のねらい |

|---|---|

| ①エネルギーの安定供給の確保 | 資源小国である日本では、エネルギーの安定供給確保が 重要課題であることを知り、その解決策を考える。 |

| ②地球温暖化とエネルギー問題 | 地球温暖化問題をエネルギー問題としてとらえることができ、 エネルギー利用の方策を考える。 |

| ③多様なエネルギー源とその特徴 | エネルギーの安定供給確保と地球温暖化対策のために、 エネルギー源を多様化することが必要であると考える。 |

| ④省エネルギーに向けた取り組み | エネルギー消費効率を改善するためには、私たち一人一人が省エネを実践するとともに、 日本の高い省エネ技術を外国に普及させる国際貢献も重要であることを考える。 |

エネルギー教育の実践

学習指導要領の記載

環境基本法(1993)や、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(2003)により、環境教育に必要な措置を講ずることが国に義務付けられています。エネルギー教育はその1つと言えます。

現行の小学校・中学校学習指導要領には、社会、理科、技術・家庭でエネルギーについて以下のような記載があります。

| 教科 | 記載内容 |

|---|---|

| 小学校 社会 |

地理分野2C(2)ウ 日本の資源・エネルギー利用の現状、国内の産業の動向、環境やエネルギーに関する課題などを基に、日本の資源・エネルギーと産業に関する特色を理解すること。 |

| 中学校 理科 |

第1分野(7)イ 日常生活や社会で使われているエネルギーや物質について、見通しをもって観察、実験などを行い、その結果を分析して解釈するとともに、自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について、科学的に考察して判断すること。 |

| 中学校 技術・家庭 |

技術分野C(1) 生活や社会を支えるエネルギー変換の技術について調べる活動などを通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 |

授業展開例

エネルギーは、各教科や総合的な学習の時間等による教科横断的な学びを創りやすい題材です。「学校現場におけるエネルギー環境教育の実践および認知度に関するアンケート」調査(2021)では、小学校の46%、中学校の54%、高等学校の59%が「エネルギー環境教育を実践している」と回答し、2017年の結果と比較するとそれぞれ1%、15%、21%増えていたそうです。一方で、実践していない学校に理由を尋ねたところ、「学習指導要領に記載されていない」「教科書に載っていない」という回答も17%あったそうです。

教科書の内容からさらに進んで、自分たちの住む地域のエネルギー問題を考える取組を行っている学校もあります。経済産業省北海道経済産業局が掲載している実践例をご紹介します。中3理科「エネルギー資源とその利用」の単元を発展させて、2030年の北海道での電源構成をどうするとよいかをグループで議論し、まとめるという授業を行ったそうで、使用したスライドやワークシートも掲載されています。

| 中学校3年生 総合的な学習の時間「2030年の電源構成を考えよう!」 | |

|---|---|

| 第1時 | 放射線について学ぶ~身の回りの放射線を調べる~ 「放射線にはどのような種類があり、身の回りにも存在しているのだろうか。」 |

| 第2時 | 放射線の性質を探る 「放射線源から離れると、放射線量率はどうなるだろうか。」 |

| 第3・4時 | 高レベル放射性廃棄物の地層処分について考える 「放射線物質を地下に埋めると、放射線量率はどのように変化するだろうか。」 |

| 第5時 | 日本のエネルギー事情を知る 「私たちはエネルギー資源をどのように使っているのだろうか。」 |

| 第6時 | 一日の電源構成と、いろいろな発電方法の長所・短所を知る 「電気エネルギーはどのようなエネルギー資源を利用し、その方法の長所・短所は何だろうか。」 |

| 第7・8時 | 未来のエネルギー社会を志向する 「私たちが暮らす2030年の北海道の電源構成について考え、エネルギー資源のよりよい使い方を創造しよう。」 |

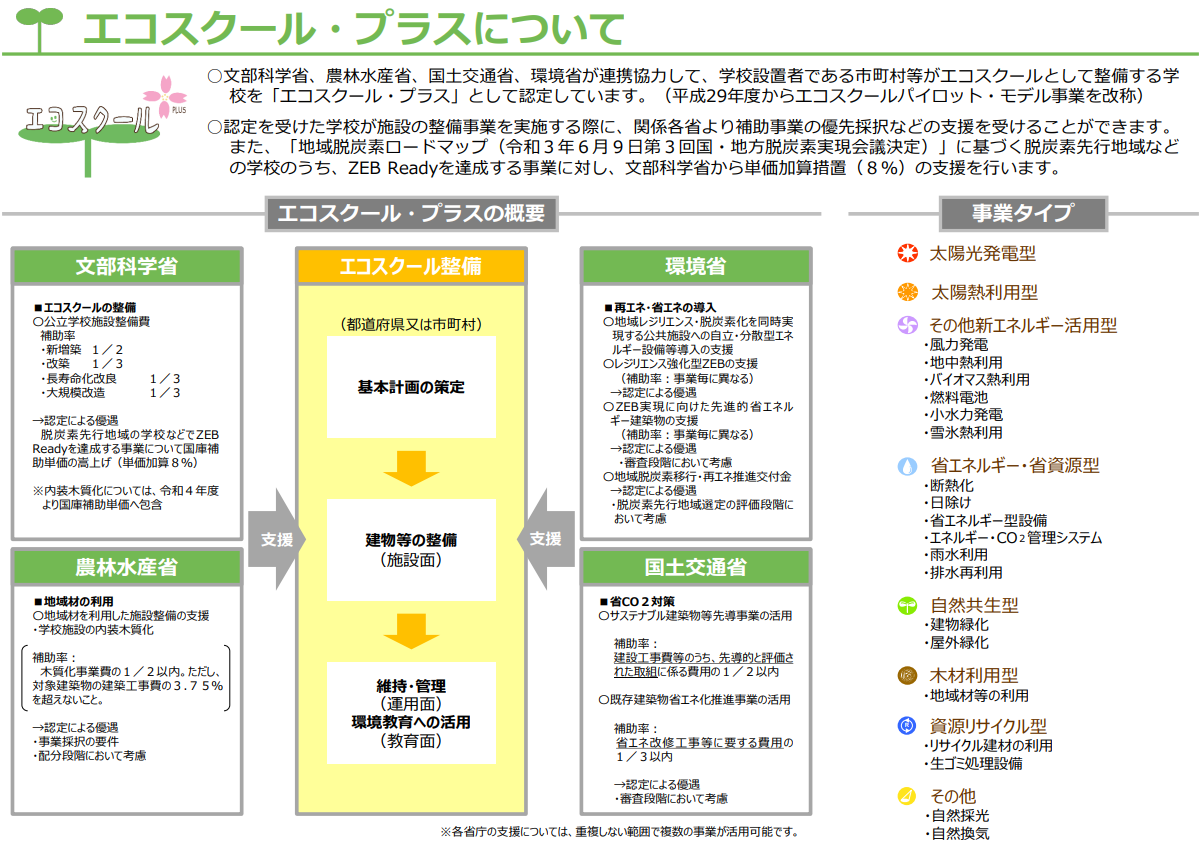

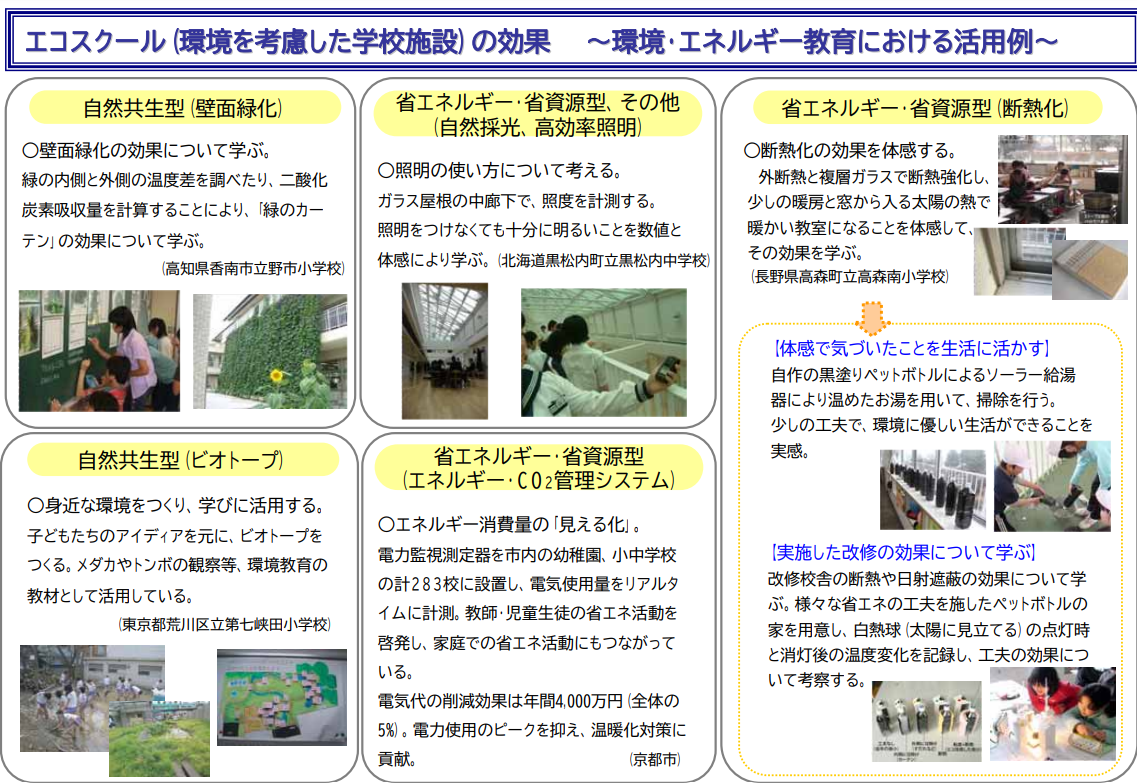

環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備推進

文部科学省は、1997年からエコスクールを、2017年からエコスクール・プラスを認定しており、現在までに合わせて1,925校が認定されています。1996年に出された「環境を考慮した学校施設に関する調査研究協力者会議報告」において、施設面・運営面・教育面のそれぞれに留意すると示されています。

- 施設面……子どもたち等の使用者、地域、地球に対し「やさしく造る」

・学習空間、生活空間として健康で快適である。

・周辺環境と調和している。

・環境への負荷を低減させる設計・建設とする。 - 運営面……建物、資源、エネルギーを「賢く・永く使う」

・耐久性やフレキシビリティに配慮する。

・自然エネルギーを有効活用する。

・無駄なく、効率よく使う。 - 教育面……施設、原理、仕組みを「学習に資する」

・環境教育にも活用する。

これにより、学校が児童生徒だけでなく地域にとっての環境・エネルギー教育の発信拠点になるとともに、地域における地球温暖化対策の推進・啓発の先導的な役割を果たすことが期待されています。

これとは別に、太陽光発電等の整備に関する国庫補助も行われており、2021年5月1日時点の公立の小中学校における太陽光発電設備の設置率は34.1%となっています。風力発電設備も1.4%に設置されており、バイオマス熱・太陽熱・地中熱利用設備がある学校もあります。

エネルギー教育の支援

教材提供

経済産業省資源エネルギー庁「SDGsエネルギー学習推進ベースキャンプ」をはじめとして、電気事業連合会「エネラーニング」、最新産業・環境教育研究会・エネルギー教育全国協議会などが教材を提供しています。

日本教育新聞社と日本ガス協会が共同開発した「小学校社会科 授業支援パッケージ」は、学習指導案、授業映像、板書計画、ワークシート、各種資料などがセットになっています。

一から授業プランを考えて、教材を作るのは大変ですが、このような支援も利用してみてはいかがでしょうか。日本エネルギー環境教育学会の学会誌などの実践事例紹介からもヒントを得ることができます。

活動費の助成

文部科学省「原子力・エネルギー教育支援事業交付金交付規則」(2002)により、各都道府県を対象に、教材の整備、教員の研修、施設見学、講演会の実施等に必要となる費用の補助が行われています。

電気新聞(一般社団法人日本電気協会新聞部)は2022年度から、エネルギー教育を実践する学校に対し活動費(1校当たり15万円)を助成する「エネルギー教育支援事業」を始めました。2023年度は、小学校、中学校、高校・高等専門学校合わせて15校が選定されました。ちゅうでん教育振興財団の募集内容にもエネルギー教育が例示されています。

出前授業

各地域の電力会社などが社員を学校に派遣して出前授業を行っていますので、利用してみてはいかがでしょうか。磁石とコイルで電気をつくる実験や、発電模型、蒸気タービン模型、地球温暖化模型、簡易放射線測定器などの機材を活用した体験型授業も提供されています。

エネルギー教育の事例紹介はいかがでしたか。エネルギー問題を身近な問題として捉え、様々な工夫をした取組が行われていることがわかりました。第3回は学校から外へ出てエネルギーについて学べる施設について、さらに大学以降の専門的なエネルギー教育についてご紹介いたします。

参考資料

- 山下宏文編・エネルギー環境教育関西ワークショップ著(2023)『未来をつくるエネルギー環境教育の実践』国土社

- エネルギー教育検討評価委員会報告書「これからのエネルギー教育のあり方」

- 経済産業省資源エネルギー庁「SDGsエネルギー学習推進ベースキャンプ」

- 文部科学省:学習指導要領

- 株式会社原子力安全システム研究所「学校現場におけるエネルギー環境教育の実践に関するアンケート調査の結果」

- 経済産業省北海道経済産業局:エネルギー環境教育に役立つ教材・資料

- 文部科学省:環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備推進

- 文部科学省:環境教育に活用できる学校施設検討部会

- 文部科学省:再生可能エネルギー設備等の設置状況

- 電気事業連合会エネルギー・環境教育支援サイト エネラーニング

- GIGA×産業環境・エネルギー教育

- 小学校社会科 授業支援パッケージ

- 電気新聞:エネルギー教育支援事業

- 中部電力:わくわくEスクール

- 四国電力:出前エネルギー授業

構成・文:内田洋行教育総合研究所 主任研究員 小西 葉子

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望