第9期教育つれづれの執筆者の末席に加えていただいた、北海道の久慈学です。8期に引き続きよろしくお願いいたします。

冒頭からお詫び。冒頭から入稿が間に合わず、担当者にはご迷惑をおかけしました。どうもすみません。

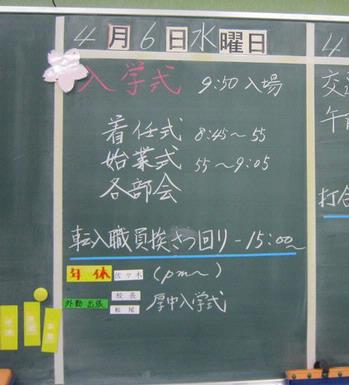

さて、4月。学校は新学期が始まった。ここ道南地方にも遅い春がやってきて、残雪はグラウンドと体育館陰の日当たりの悪いところにある程度。本州のように桜吹雪の下、というわけにはいかないが、春の陽光に誘われながら可愛らしい1年生もやってきた。

1年生を迎えて学校もいよいよ動き出す。本校では数年前より「たてわり班活動」に力を入れ、その一環として6年生が同じ地区の1年生といっしょに登校、という試みを行なっている。

朝、街頭指導のため校門前で立っていると、その子ども達がやって来る。6年生を始めとする上級生に手を引かれながら、黄色いランドセルカバーの1年生。その姿はとても微笑ましい。時折急いで、安全確認せずかけ出す1年生をやさしくたしなめる。1年生にはちょっと重い荷物があれば、代わりに持ってあげている。

今はまだ「6年生のお兄ちゃん」と呼ばれることが多いが、そのうちに◯◯お兄ちゃんと、名前で呼ばれるだろう。1年生にも6年生にも楽しい学校でありたい。

話は変わる。私が教員になったのは平成2年、今から20年ほど前である。その頃日本の学校教育は大きな転換期を迎えつつあった。「ゆとり教育」「新学力観」「生活科の新設」と特に忘れられないのは、当時文部省の教科調査官が「楽しくなければ学校じゃない」と題して、あの岩波書店の月刊誌『世界』に寄稿したのである。文部省と岩波書店、という組み合わせは、それなりの話題であった。

初任間もない私は、「楽しくなければ学校じゃない」の言葉を自分の胸にいだき、新設の生活科の単元開発に取り組んだり、楽しさ第一の学級経営や授業づくりをしていた。

もちろん今は「学校は楽しいだけでいいのか?」という考えの方が、頭の中の大部分を占めるようになっている。これは管理職という立場だったり、学校という世界に長く身をおいてきたせいだったり、色々な子どもや先生方との出会いだったりが絡み合っての結果だろう。

まして学校は「集団で学ぶ場」であることは、明治以来変わっていない。集団で学び、生活するということは、自校の学校長の言葉を借りれば「喜怒哀楽」のある場なのである。集団だからこその「喜び」があり、「怒り」を生じせしめ、「哀しい」思いもするのである。そこで最後の「楽しさ」だけを求めることが間違いではないのか。楽しいだけを求めるのなら、なかよしこよしとアミューズメントパークに行けばいい。

ここに今、日本の学校の立ち位置を考えるヒントがあるのではないかと思う。集団で生活するのだから、ぶつかり合いや協力を学ぶことができる。集団で学習するのだから、さまざまな友だちの考え方を知ることができ、それを受け入れることも覚える。

学校制度の当初の目的は「集団で学ぶこと」ではなかったかも知れないが、結果として日本の学校のよさはそこにあるのではないかと思う。

話は最初に戻る。「怒」や「哀」があっても、やっぱり朝起きたら「学校に行こう!」とみんな誘いあって登校するような学校をみんなで創りあげていきたい・・・と第一回締切り遅れの原稿のむすびとさせていただきます。(ようこそ1年生! がんばれ6年生!)

久慈 学(くじ まなぶ)

厚沢部町立厚沢部小学校 教頭

北海道で小学校教員、今年は教頭職三年目。ニューデリー日本人学校での経験を生かし、片田舎から世界を、世界から片田舎を見つめつつ発信したいと思います。

同じテーマの執筆者

-

埼玉県朝霞市立朝霞第十小学校 教諭

-

京都外国語大学 非常勤講師

-

株式会社アットマーク・ラーニング内 コーチングアカデミー

-

大学院生

-

横浜市立みなと総合高等学校

-

株式会社内田洋行 教育総合研究所

-

宮崎県えびの市立加久藤中学校 教諭

-

欧風カレー専門店『アルパッシェ』オーナー

-

軽井沢SOBO 代表

-

横浜市立中田中学校 英語科 教諭

-

カリタス小学校 教諭

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

神戸市立兵庫商業高等学校 教諭 特別支援Co

-

横浜市立永田台小学校 校長 ESD横浜代表

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望