意外と知らない"部活動"(第2回) ―部活動の業務と外部指導員―

大きなメリットもある一方で、教員や子どもの負担にもなり得る部活動。どのようにしたら、持続可能な形で運営できるのでしょうか。第1回では、部活動の歴史と学習指導要領での位置づけ、過熱する理由、スポーツ庁の調査結果やガイドライン、メリットを紹介しました。第2回では、教員の業務内容などにも触れつつ、考えていきましょう。

5.指導にあたる教員

スポーツ庁「平成28(2016)年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」によれば、中学校では、教員全員が部活動の顧問に当たることを原則している学校の割合は、87.5%にのぼり、部活動の指導を行っているのは、多くの場合、学校教員となります。部活動の指導には具体的にどのような業務があるのでしょうか。

運動部活動の業務には技術指導、生徒指導、試合引率、大会審判などがあります。

-

技術指導

-

生徒指導

-

大会引率

-

審判

この中でも、技術指導が一番大きな業務であると考えられますが、その競技の経験や専門知識がない先生が顧問になることも少なくありません。2017年3月に栃木県那須町で山岳部に所属する高校生7人と教員1名が、雪崩に巻き込まれて死亡するという悲しい事故がありましたが、その年度の4月に山岳部顧問になるまで登山未経験だった教員が引率していました。また、日本スポーツ振興センターが記録を始めた1983年度から2016年度までに、中学・高等学校内における柔道事故によって、121名が死亡しています。競技経験や知識がなくても、専門的な指導を求められる部活動顧問の業務。先生たちは、どのようにして、指導の方法や専門的な知識を身に着けているのでしょうか。こちらも、実際に現場で指導にあたる先生に話を聞いてみたところ、経験者の教員の指導を受けたり、YouTubeで動画を見たりしながら、技術指導の方法を学び、指導に当たっているとのことでした。授業や、生徒指導などについては、初任者には研修が用意されていたり、初任者指導の先生がついていたりと制度として学ぶことができますが、部活動は自主的に学ばなければならず、時間の面でも費用の面でも負担が大きいようです。

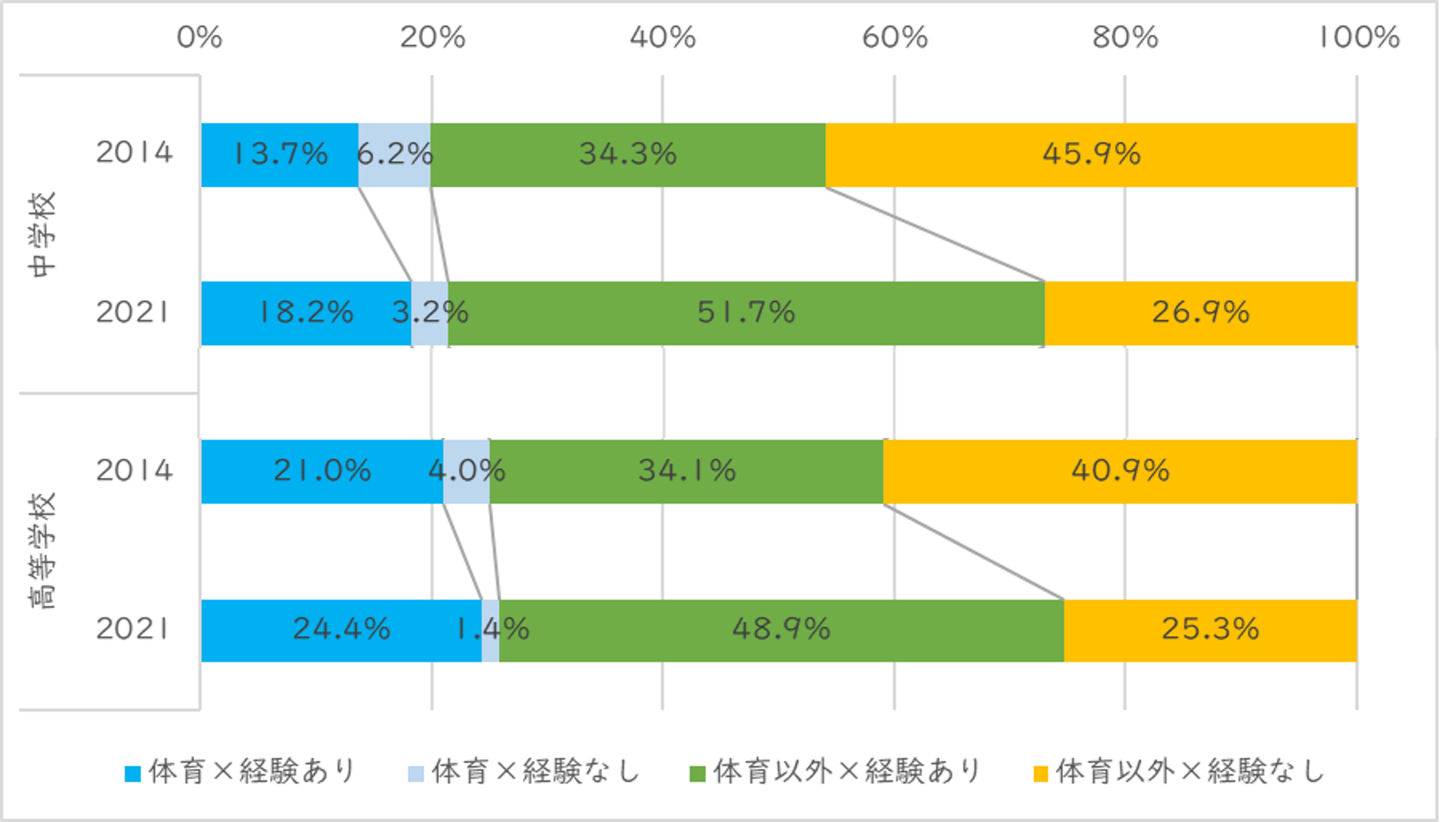

日本スポーツ(旧:体育)協会「学校運動部活動指導者の実態に関する調査」では、運動部顧問のうち、保健体育以外の教員で担当している部活動の競技経験がない者が2014年には、中学校で約46%、高等学校で約41%という結果だったのが、2021年の調査では、それぞれ約27%、約25%まで減少し、この状況は改善傾向にはあるようです。

6.部活動の持続可能なあり方

顧問の先生の部活動に関する業務は、多岐にわたり、かつ専門的な知識が求められていることがわかりました。先生の本来の仕事は、通常の教科指導や生徒指導であるはずですから、部活動が、大きな負担になってしまっていることは大きな問題であり、持続可能な部活動の在り方を考えることは急務であります。

中学校学習指導要領解説 総則編(平成29年告示)には、以下のように留意事項が記載されました。

設置者等と連携しながら,学校や地域の実態に応じ, 教員の勤務負担軽減の観点も考慮しつつ,部活動指導員等のスポーツや文化及び科学等にわたる指導者や地域の人々の協力,体育館や公民館などの社会教育施設や地域のスポーツクラブといった社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うこと。

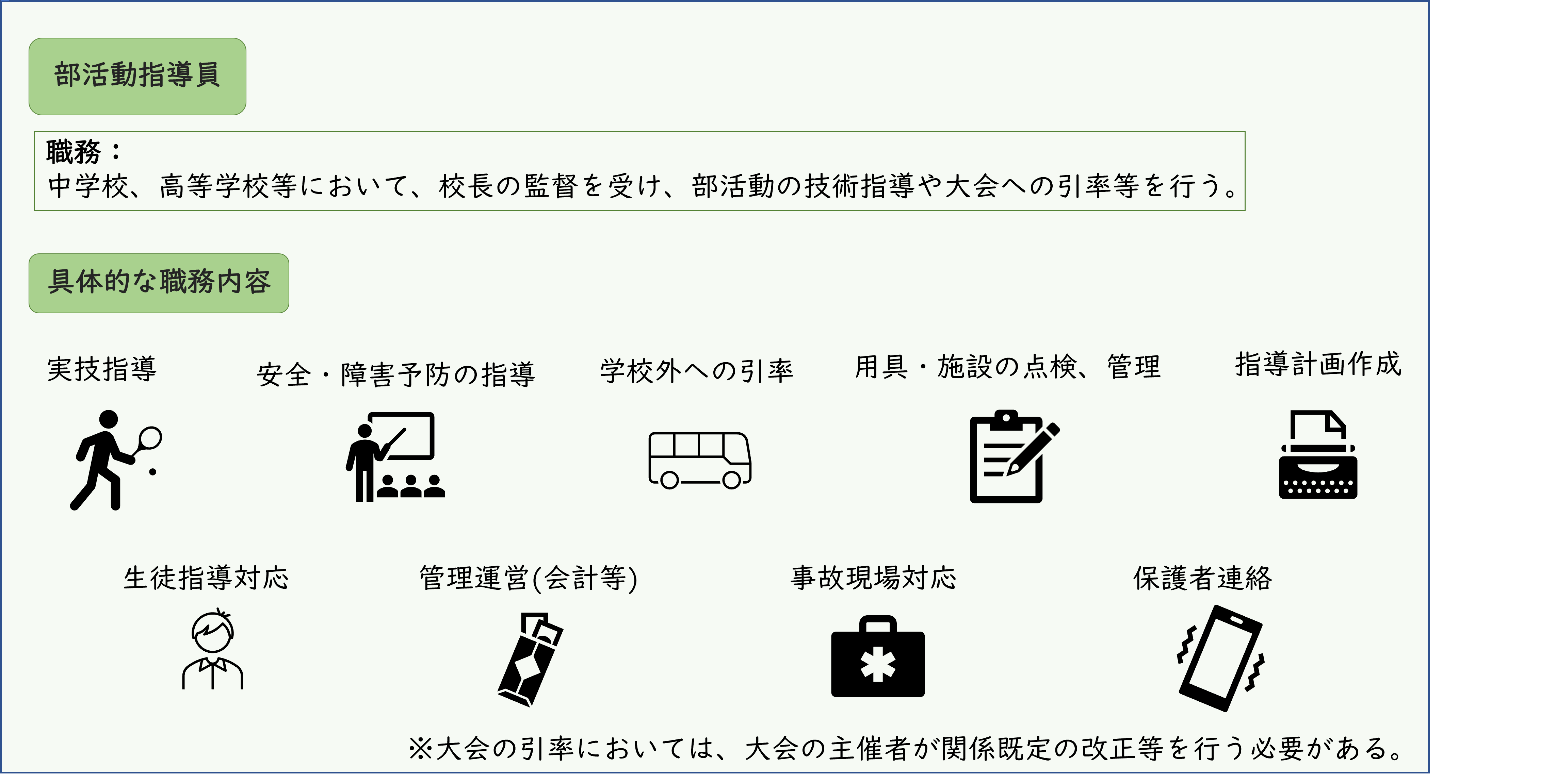

現場の実態としては、この留意事項の内容を実現できていないことが多いように思われますが、2017年4月に始まり、少しずつ広がりを見せているのが、「部活動指導員」の雇用(市町村立学校では、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ、都道府県・指定市立学校では、国が3分の1、都道府県・指定市が3分の2の費用を負担する)です。学校教員以外の人材に、部活動の指導を委託するというものです。単独で実技指導だけでなく、大会への引率も行うことができます。

適切な人材を集めることが難しいように感じますが、例えば、茨城県教育委員会は、「茨城県運動部活動指導員登録バンク」を設け、登録者を募集しています。勤務時間の例や、任用までの流れ、資格要件などを具体的に定めており、登録者の一覧も公開しています。このように教育委員会が主体となり、指針を定めて、指導員を募ることが求められています。

| 平日 | 休日 | ||

|---|---|---|---|

| 15:50 | 出勤、当日の部活動計画の確認、準備等 | 8:50 | 出勤、当日の部活動 |

| 16:00~18:00 | 運動部活動指導(指導時間は2時間程度) | 9:00~12:00 | 運動部活動指導(指導時間は3時間程度) |

| 18:00~18:10 | 活動記録の整理、退勤 | 12:00~12:10 | 活動記録の整理、退勤 |

部活動指導員の雇用だけでなく、スポーツクラブへの移行や、複数学校の合同実施など、あり方を変える方法は他にもあります。民間企業にコーチ派遣を一括委託している自治体もあります。予算の確保や保護者の理解など課題は山積していますが、現状の在り方を持続することは難しい段階にきています。ユニフォームや遠征の費用に加えて、指導員の人件費もとなると、保護者の負担は大きくなりますが、安全のためにも必要なのではないでしょうか。ただし、部活動には機会の均等化という役割もあるため、世帯年収などに配慮する必要があるでしょう。

2022年4月26日、スポーツ庁「運動部活動の地域移行に関する検討会議」は改革の提言案を公開しました。休日の運動部活動の地域移行について、2025年度末という達成時期のめどが示されています。国はガイドラインを改訂し、2023年度から「3年間を運動部活動の改革集中期間として位置づけ、この期間中に、すべての都道府県において、休日の運動部活動の地域移行に向けた具体的な取組やスケジュール等を定めた推進計画を策定し、それを基に各市町村においても推進計画を策定することを規定する必要がある。」とあります。

他にも、営利を目的とした学校体育施設の利用を禁止している場合は、地域移行に資するスポーツ活動を行おうとする民間事業者等は利用できるように規則を改正することや、休日の地域でのスポーツ指導を希望する教師は兼職兼業の許可を得る仕組みづくりについてなど、部活動の改革について具体的な内容が示されています。

第1回の記事に対して、現場の先生から「承認欲求を部活で満たすというような、先生自身の在り方を問い直していかなければならない。」、「外部指導員との意思疎通に課題が生じ、かえって負担にならないか心配である。」などの声をいただきました。制度の面だけでなく、先生方や保護者の意識も変えていく必要もあるでしょう。また、外部指導員を「学校の外部の方」と分けて捉えず、共に学校活動を支える「チーム学校」の一員であるという意識を持つことも必要でしょう。そして、何かやらないことには変わっていかないので、各自治体が積極的に取り組み、事例を共有していくことがまずは重要になるのではないでしょうか。

部活動には課題もありますが、通常の学校生活だけでは得られないような、達成感を味わったり、交友関係を築いたりすることもできます。子どもの活躍の機会を保障するためにも、長期的な視点で、学校に依存しない、持続可能な部活動の仕組みを模索していかなければなりません。

内田洋行 地域デジタル化推進部 関谷 理紗

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望