意外と知らない"部活動"(第1回) ―部活動の位置づけと規定―

日本では、盛んに学校での部活動が行われています。部活動には大きなメリットがある一方で、子どもにとっても、教員にとっても負担になっていることを問題視する声もあります。なぜ、部活動は負担になるほどに過熱してしまうのでしょうか。また、どのようにしたら持続可能な形で運営できるのでしょうか。今一度、当たり前になっている部活動について考えてみましょう。

1.部活動の歴史と学習指導要領での位置づけ

現在は当たり前のように行われている部活動ですが、いつ頃始まり、どのようにその形を変えてきたのでしょうか。その歴史は戦前までさかのぼります。中澤篤史『運動部活動の戦後と現在』によれば、明治前半期の文明開化の時代に、欧米先進諸国から学問や技術とともにスポーツ文化が入ってきて、その受け入れ先が学校、特に大学であったことが、運動部活動の始まりであるようです。その後、中等教育機関に広まり、明治後半期からは、現在の運動部活動の前身である、旧制中学校の校友会が設立されました。こうした運動部活動の全国的な普及に合わせて、各種競技で全国大会も整備されていったそうです。1932(昭和7)年の調査でも、どれくらいの生徒が加入し実際に活動していたかはわかりませんが、陸上部やテニス部は7割以上の学校に設置されているなど、すでに運動部活動が学校に定着していたようです。

| 男子中学校 (594校) |

実業学校 (610校) |

女子中等学校 (949校) |

合計 (2,153校) |

設置割合 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 剣道 | 569 | 508 | 1 | 1,078 | 50.1% |

| 柔道 | 476 | 311 | 0 | 787 | 36.6% |

| 弓道 | 199 | 98 | 132 | 429 | 19.9% |

| 陸上競技 | 550 | 453 | 517 | 1,520 | 70.6% |

| 水上競技 | 377 | 197 | 199 | 773 | 35.9% |

| ア式蹴球(サッカー) | 210 | 52 | 0 | 262 | 12.2% |

| ラ式蹴球(ラグビー) | 24 | 5 | 0 | 29 | 1.3% |

| 野球 | 450 | 260 | 2 | 712 | 33.1% |

| 庭球(テニス) | 546 | 481 | 600 | 1,627 | 75.6% |

| 排球(バレーボール) | 175 | 81 | 563 | 819 | 38.0% |

| 籠球(バスケットボール) | 213 | 127 | 451 | 791 | 36.7% |

| 漕艇(ボート) | 73 | 25 | 3 | 101 | 4.7% |

| スキー | 72 | 48 | 56 | 176 | 8.2% |

| スケート | 10 | 8 | 8 | 26 | 1.2% |

| 卓球 | 47 | 114 | 424 | 585 | 27.2% |

| 相撲 | 155 | 166 | 0 | 321 | 14.9% |

| その他 | 210 | 220 | 403 | 833 | 38.7% |

教育課程の基準となる、学習指導要領での位置づけはどのように変遷してきたのでしょうか。

| 中学校 | 高等学校 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 改訂年 | 課内活動 | 課外活動 | 改訂年 | 課内活動 | 課外活動 |

| 1947 | 自由研究 | ― | |||

| 1951 | 特別教育活動 | 1951 | 特別教育活動 | ||

| 1958 | 特別教育活動 | 1960 | 特別教育活動 | ||

| 1969 | 必修クラブ活動 | 部活動(選択) | 1970 | 必修クラブ活動 | 部活動(選択) |

| 1977 | 必修クラブ活動 | 部活動(選択) | 1978 | 必修クラブ活動 | 部活動(選択) |

| 1989 | (必修クラブ活動)→ 部活動:部活代替措置 | 1989 | (必修クラブ活動)→ 部活動:部活代替措置 | ||

| 1998 | (廃止) | 部活動(選択) | 1999 | (廃止) | 部活動(選択) |

| 2008 | (廃止) | 部活動(教育課程との関連) | 2009 | (廃止) | 部活動(教育課程との関連) |

同じ分野に興味がある児童生徒が、教師や上級生の指導とともに活動を行う「自由研究」として始まったものが、「特別教育活動」に変わり、その後教育課程内の週1回のクラブ活動が必修になりました。1989年には部活動に参加する生徒については、当該部活動への参加によりクラブ活動を履修した場合と同様の成果があると認められるときは、部活動の参加をもってクラブ活動の一部または全部の履修にかえることができるようになりました。1998年以降は、中学・高等学校における「クラブ活動」 は廃止となり、2008年以降は、部活動が学校教育の一環となり、教育課程と関連を図ることが留意事項として示されるようになりました。そして、現行の学習指導要領では部活動は以下のように記載されています。

第1章 総則

第5 学校運営上の留意事項/第6款

1 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に、生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポーツや文化,科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等,学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり,学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるよう留意すること。

このように部活動は様々に変化を遂げて現在の位置づけになっていることがわかります。教科の学習とは性質が異なるため、どのように方針を定めるかを検討してきた結果であると言えます。

2.部活動が過熱する理由

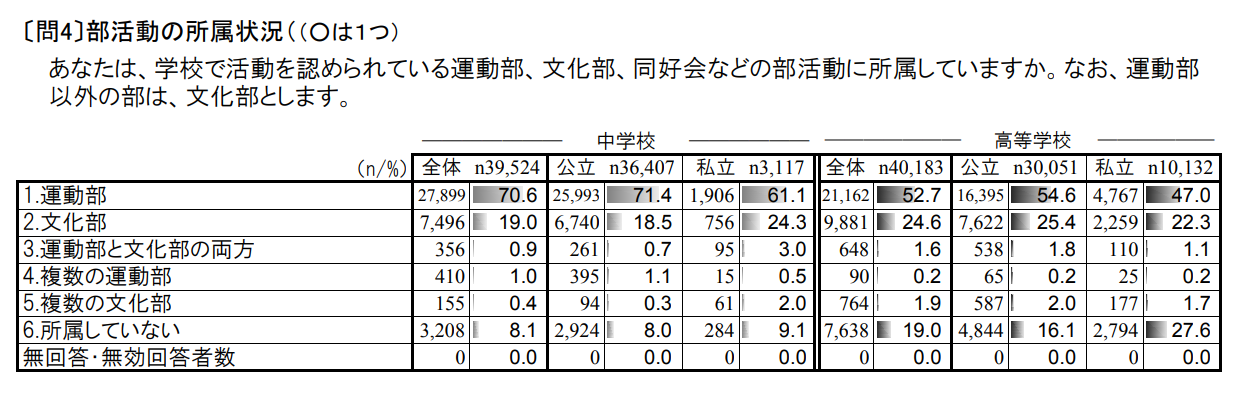

前段では、部活動の歴史を振り返りましたが、現在の部活動の実態はどのようになっているのでしょうか。2017(平成29)年度運動部活動等に関する実態調査報告書によれば、2016(平成28)年度時点で、何らかの部活動に一つ以上所属している中学生の割合は全国平均で91.9%となり、大多数の中学生が部活動に参加していることがわかります。

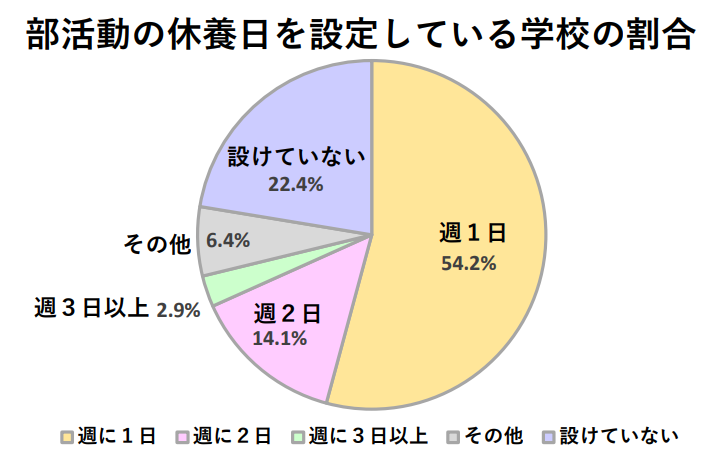

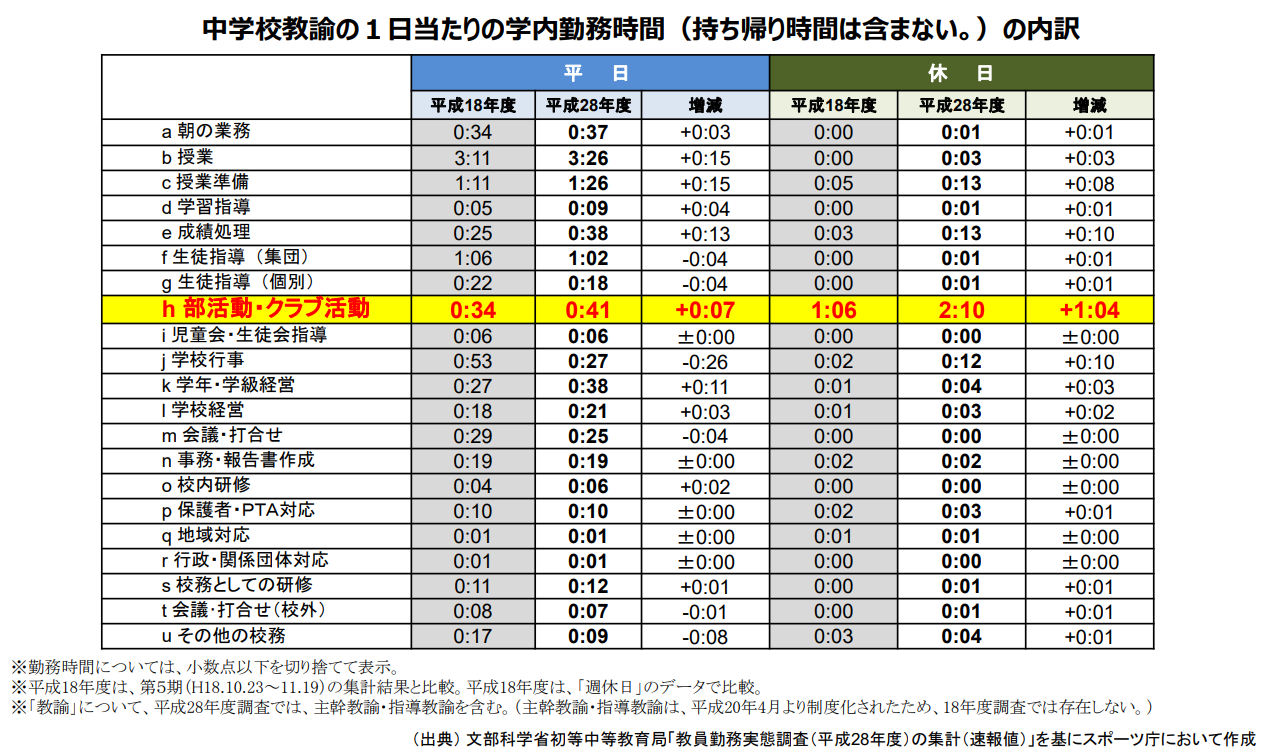

スポーツ庁作成資料によると、80%近くの学校が、部活動の休養日を週1日または、設けていないと回答しています。子どもからも「疲れがとれない」という声があるそうです。また、中学校教諭の勤務時間のうち、部活動の時間は平日41分と、休日2時間9分と、小学校教諭の平日7分、休日4分に比べ、かなり長いです。

こうした部活動の現状が、子どもや教員にとって大きな負担になっているという声がありますが、どうして、このように部活動は過熱してしまうのでしょうか。

一つ目に、規定の曖昧さということがあげられます。前段にも記載した通り、学習指導要領では部活動は「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」ものとされています。部活動は、学校教育活動の一環として捉えられていますが、標準授業時数のようなものは定められていません。その曖昧さが故に、時間の管理が行き届かず、やりたいだけやるという事態を起こしてしまっています。内田良『ブラック部活動』には、「現実には、自主的どころか強制的になっている。その一方で自主的とされているからこそ、歯止めがかからずに過熱していくことになる」と説明されています。

二つ目に、部活動で実績を残すことが、進学にもつながるということがあげられます。特に、私立学校ではスポーツ推薦入試があることも多く、部活動の実績のある生徒を入学させるということが、現在の日本では当たり前になっています。部活動の盛んさが、学校の大きなアピールポイントとなっており、大会での成績の横断幕が掲げられているのをよく見かけます。高校入試の調査書でも、県大会出場や部活動の役職などが加点対象になることがあります。近年の大学入試改革により、国立大学が独自に行う個別試験では、人物重視の多方面な評価への転換が求められているため、大学入試においても今まで以上に部活動への取組が評価されることになるかもしれません。進学につながるのであれば、と子ども、ひいては保護者も熱心に取り組んでしまうのでしょう。

他にも現場には様々な事情や理由あると考えられますが、上記のようなことも部活動を過熱させている大きな理由でしょう。

3.部活動の指針

部活動が負担になっている現状を踏まえ、2018年にスポーツ庁が「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定し、体制や指導に関する方針や注意事項を示しました。注目すべきは、活動量について、週あたり2日以上の休養日(少なくとも、平日1日以上、土日1日以上)を設けることや、1日あたりの活動時間は、長くとも平日では2時間程度、土日は3時間程度とすることなどが、具体的な基準が定められたことです。ただし、ガイドラインに法的な拘束力はないため、あくまでも指針ということになります。部活動の議論では、運動部について語られることが多いように思いますが、文化部についても、文化庁が「文化部のガイドライン」を策定しました。こちらでも、活動量の基準が明記されています。

4.部活動参加のメリット

部活動の悪影響について目が向けられることが多いですが、部活動には多くのメリットもあるため、第1回の最後に、部活動のメリットについて考えたいと思います。中学校学習指導要領解説 総則編(平成29年告示)には、部活動のメリットについて、次のように記載されています。

異年齢との交流の中で,生徒同士や教員と生徒等の人間関係の構築を図ったり,生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりするなど,その教育的意義が高いことも指摘されている。

自分の部活動に参加していた日々を振り返ると、大変なことも多かったが充実していたと感じる人も多いのではないでしょうか。筆者も学生時代のスポーツの経験が、現在の自身のねばり強さにつながっていると実感しています。

実際に現場で部活動の指導を行う先生にも、どのようなメリットがあると考えているか聞いてみました。

中学校 バレーボール部 顧問

「保護者としては、無償で子どもに習い事をさせられることはメリットであると思います。また教員にとっても、生徒指導がスムーズになるというメリットがあります。」

中学校 卓球部 顧問

「部活動によって、子どもは心身共に鍛えられます。教員にとっても、授業以外で子どもの良い一面が発見できるのは良いことだと思います。」

教員にとっては、よりよい生徒指導につながること、子どもにとっては心身の健康につながること、保護者にとっては家庭ではできない活動の機会を子どもに与えることができることなど、部活動には各方面に様々なメリットがあることがわかります。デメリットに目を向け、部活動を悪者にしてしまいがちですが、部活動によって、大きく心身を成長させたり、活躍の場を見つけたりすることができている子どもがいるということを、忘れてはなりません。

次回は、顧問の教員の業務内容や、その外部委託について紹介します。

関連記事

内田洋行 地域デジタル化推進部 関谷 理紗

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望