眞壁 宏幹 ヴァーチャル・ミュージアム「デジタル世界図絵」の可能性(後編)

心がシンとなる経験を

眞壁宏幹氏は2013年より、慶應義塾大学文学部人文社会学科教育学専攻眞壁宏幹ゼミで、ある「教育プロジェクト」に取り組んでいます。その名もヴァーチャル・ミュージアム「デジタル世界図絵」、略して「VM(ファオ・エム)」。

後編では、小中高のワークショップでVMを取り入れる方法や教育的意義について、眞壁氏に話を伺いました。

VMによって心身のリセット経験を提供する

今後はVMの取り組みを広げていきたいとのことですが、VMを小中高のワークショップにアレンジすることは可能でしょうか。

可能だと思います。以前、慶應義塾幼稚舎で似たような取り組みをしたことがあります。大学院時代の後輩だった鈴木秀樹教諭が受け持つクラスで、保護者会で説明したうえで、「私の家の宝物」というテーマでワークショップを実施。大切にしているモノの写真や画像を持ってきてもらい、大切なモノをどのように思っているのかを書いてもらいました。なお、鈴木教諭がICT教育に精通していることもあり、授業案にはICT活用も盛り込まれていました。鈴木教諭が他の小学校に移ってしまったので1回のみの実施となりましたが、面白い試みだったと思っています。

小中高の先生方がVMの取り組みを行う場合、どのようなかたちで行えばいいのでしょうか。

授業の中で行うというよりも、クラブ活動や課外活動といった学校教育の評価の枠外で行う方がいいかもしれません。

そういった取り組みとして、先ほどお話しした鈴木教諭は幼稚舎で「サウンド・エクスプローラ部」というクラブをつくり、子どもたちと一緒に色々な音を採取するという取り組みを行っていました。鳥の鳴き声や川のせせらぎ、天ぷらをあげる音といったさまざまなサウンドスケープ(音の風景)を意識して聴いたり、録音したりしていたのです。

都会で生活していて、耳を澄ますことはあまり無いですね。

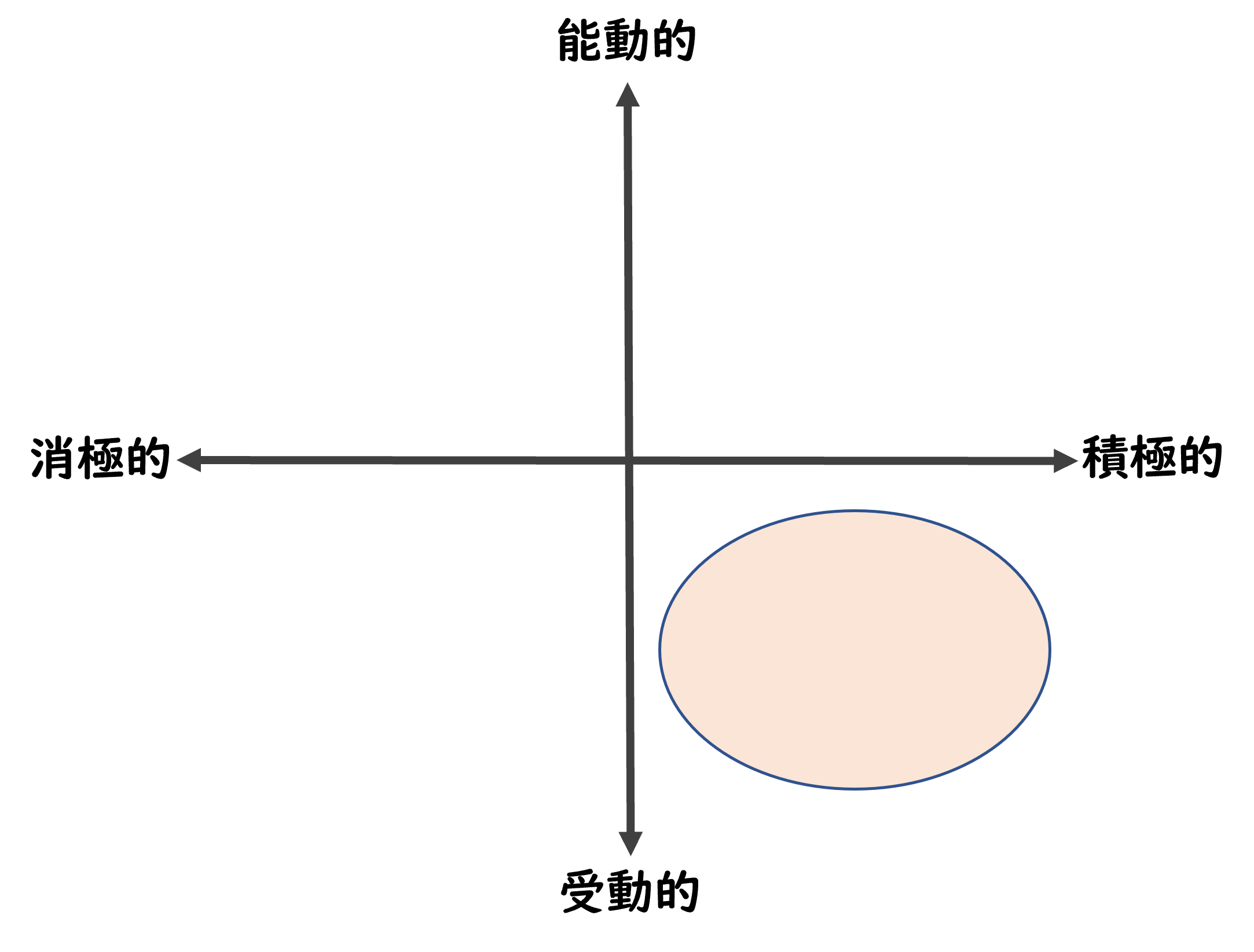

鈴木教諭がなぜこのクラブ活動を始めたかというと、いまの子ども達には「積極的受動態」が欠けていると考えたからです。経験を「積極的」↔︎「消極的」、「能動的」↔︎「受動的」の軸で4象限マトリクスに分けるとしましょう。能動的積極的な経験とは色々なものを自発的に学びにいっている状態で、消極的受動的な経験とはいやいや勉強している状態だと想像してみてください。

では、積極的受動的な経験とはどのような経験を指すのでしょうか。一見矛盾しているように聞こえますが、「何かによって自分が影響され、圧倒されている状態」「自分から対象をつくりかえようと積極的に乗り出しているのではなく、世界をしっかり受け止めている状態」だと捉えることができます。簡単にいうと、好きな音楽を体全体で聴いていたり、自然の圧倒的な美しさに言葉なく立ち尽くしたりしている状態だといえます。

この積極的受動態の経験には、心身をリセットする効果があります。たとえば海外に行き、自分がまったくわからない言語で活発に話す人たちの間に身を置いたとしましょう。このとき、自分がもっている知識や言語がゼロになるわけではないものの、新しい世界に身を晒すことで自分がリセットされるような感覚があると思います。

VMの試みを教室で実施することは可能だとは思います。そしてその目的を、言語活動の促進や課題解決といった能力の向上に置くこともできるでしょう。しかし私としては学校教育の中に取り込むというよりも、学校教育の余白や外部で心身のリセット経験を提供するという文脈で捉えたほうが、VMは真価を発揮するのではないかと考えています。

学生だけでなく、先生方にも心身をリセットしてほしい

VMの取り組みを広げる上での展望はありますか。

ミュージアムとの連携を構想しています。慶應にも通称「ケムコ(KeMCo)」と呼ばれるミュージアム・コモンズがあるので、そこに話を持っていこうとも考えています。

アートベース教育という観点からも、ミュージアムとの連携は重要です。以前東京都現代美術館の学芸員さんと台東区立蔵前小学校の先生と一緒に共同研究をした際、来館した子どもたちにアンケートを取りました。そのアンケートに「美術館ってどんなところだと思う?」という項目があるのですが、「心がシンとする」「自分でいられるところ」などと書いている子が何人かいて驚きました。これこそがミュージアムの本質だと思います。VMの生みの親であるミヒャエル・パーモンティエ教授も、ミュージアムは「人間形成空間」だと言っています。

美術館で心身のリセット経験ができるということですね。

そうです。だからこそ、学校教育においては博学連携を、調べ学習などのカリキュラムに取り込むのではなく、ミュージアムの本質を学芸員さんと先生が一緒になって子どもたちに伝えてほしいです。そのためにもまずは先生方に心がシンとなる経験をしてほしいです。美術館に子どもたちを連れて行くのもいいのですが、「学校の先生方にもっと来てほしい」と言っていた学芸員さんもいました。

最後に、学校の先生方にメッセージをお願いします。

私はドイツと日本を比較する度、日本では多くの人が「教育や仕事のために人生がある」と思っているのではないかと感じていました。ドイツでは「人生のために教育や仕事がある」と考えています。この問題は個々人の人生観や思想というよりも、人生の前半を教育に、後半を仕事に集中するようにつくられている社会システムに原因があるでしょう。そのため、教育だけで解決できる問題ではなく、経済学や働き方改革といった社会政策などと紐付けて総合的に考えていかなければなりません。

しかし、ほんのささやかであっても教育にできることもあるはずです。そして、個人でも、人生のために教育や仕事があるのだということを思い出し、「自分の人生とは何か」を振り返る機会が必要だと思います。VMの取り組みにも、自分の人生を見つめ直し、できれば取り戻すきっかけをつかんでほしいという願いが込められています。

先生方も忙しく、評価の対象外となる課外活動に取り組むのは現実的に難しいかもしれませんが、そういう言わば隙間の取り組みが意外と授業を支え、生かすのではないでしょうか。私個人としては、学生だけでなく、先生方にも心身をリセットするような経験をしてほしいです。ぜひ色々な場所でそれを見つけていただき、自分の人生を取り戻すきっかけにしてほしいと願っています。

ありがとうございました。

眞壁 宏幹(まかべ ひろもと)

1959年生まれ。慶應義塾大学文学部教授。慶應義塾大学大学院社会学研究科単位取得退学。専門は陶冶論(美・芸術と人間形成)、ドイツ教育思想史。 著書に『ヴァイマル文化の芸術と教育』(慶應義塾大学出版会、2020年)、『ミュージアム・エデュケーション』(慶應義塾大学出版会、2012年)、『西洋教育思想史 第2版』(慶應義塾大学出版会、2020年)など。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育ウォッチ

教育ウォッチ 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望