意外と知らない"エネルギー教育"(第1回) エネルギー危機の現状~天然ガス争奪戦の背景~

2011年の東日本大震災で私たちはエネルギーについて考えることの大切さを学びました。あれから様々な人々の努力で平常にエネルギーを利用して生活を送ることができる世の中に戻りました。しかし、2023年6月に大手電力会社7社が大幅な電気料金値上げを発表するなど、私たちは再びエネルギー問題について考えなければならない状況に直面しています。そこで、3回にわたってエネルギー教育を取り上げます。第1回はエネルギー危機の現状についてお話したいと思います。

なぜ大幅な電気料金値上げが起こったのか?

近年、世界ではエネルギーを取り巻く環境が混迷しています。以前から、世界ではエネルギーの供給力不足や価格高騰が問題となっていましたが、ロシアによるウクライナ侵略がこの問題に拍車をかけました。EUやG7を中心にロシア産エネルギー(化石燃料)から脱却する動きが活発化し、欧州各国は省エネとあわせて石炭火力・原子力などを活用しつつ、急速にアメリカなど他の国からの天然ガスの輸入を拡大しました。その結果、世界のエネルギー情勢は一変し、エネルギー価格がさらに高騰する危機的な事態となったのです。今後も欧州の天然ガス需要は高まる見込みで、世界的な「天然ガス争奪戦」は2025年頃にかけてさらに加熱し、短期間では終息しないと想定されています。日本でも天然ガスの輸入物価が約2倍(2020年1月比)に上昇しました。エネルギー危機が危惧される緊迫した事態に直面していることには違いありません。

天然ガスはどれくらい使われている?

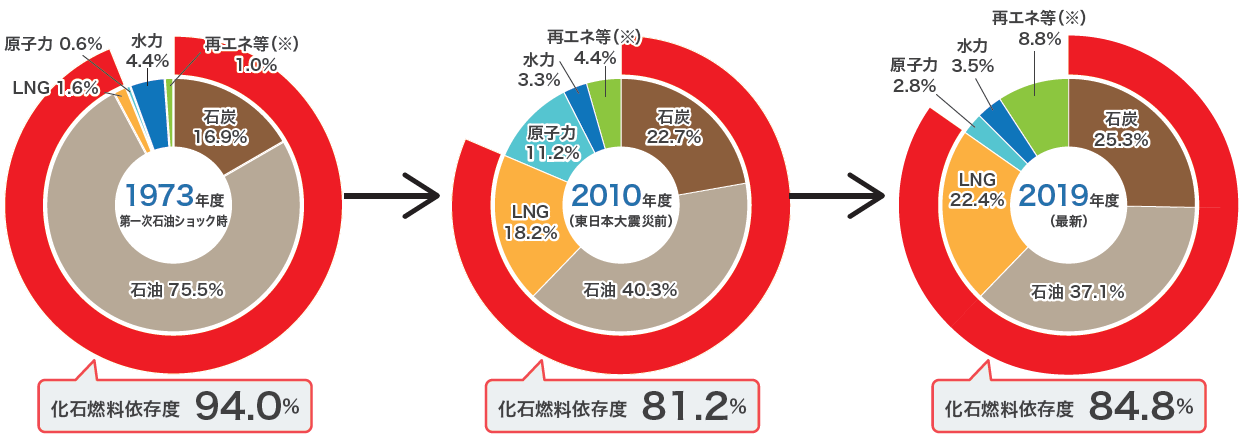

石油危機以降、石油に代わるエネルギーとして天然ガスが導入されるようになりました。石油危機当時では、日本のエネルギー供給に占める天然ガス(LNG)の割合は2%弱でしたが、現在は20%以上になっています。火力発電でも天然ガスが多く使われています。しかし、日本では天然ガスはほとんど採れません。また、震災以前は原子力発電に頼っていた部分も現在は火力発電で賄うようになったため、さらに世界情勢の変化に大きく影響を受けるようになりました。

天然ガスが注目される理由

天然ガスは、メタン85%、エタン10%を主成分とするガスです。地球温暖化の原因となる二酸化炭素や、酸性雨の原因となる窒素酸化物の排出量が石炭、石油に比べて少なく、硫黄酸化物が排出されないため注目されています。

| 二酸化炭素(CO2) | 窒素酸化物(NOx) | 硫黄酸化物(SOx) | |

|---|---|---|---|

| 石炭 | 100 | 100 | 100 |

| 石油 | 80 | 70 | 70 |

| 天然ガス | 57 | 40 | 0 |

日本のエネルギー自給率はどれくらい?

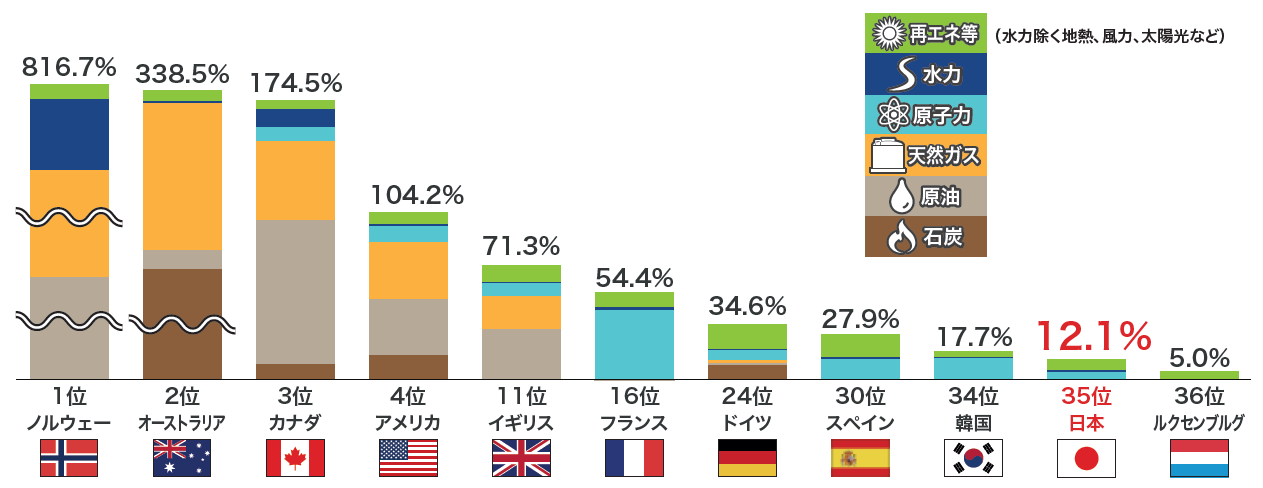

日常生活や社会活動を維持していくためにエネルギーは欠かせませんが、日本はエネルギー自給率が低い国です。日本の自給率は2019年度で12.1%であり、ほかのOECD諸国(経済協力開発機構加盟国)とくらべても低い水準です。需要が増えつつある天然ガスも日本では97%を海外から輸入しています。

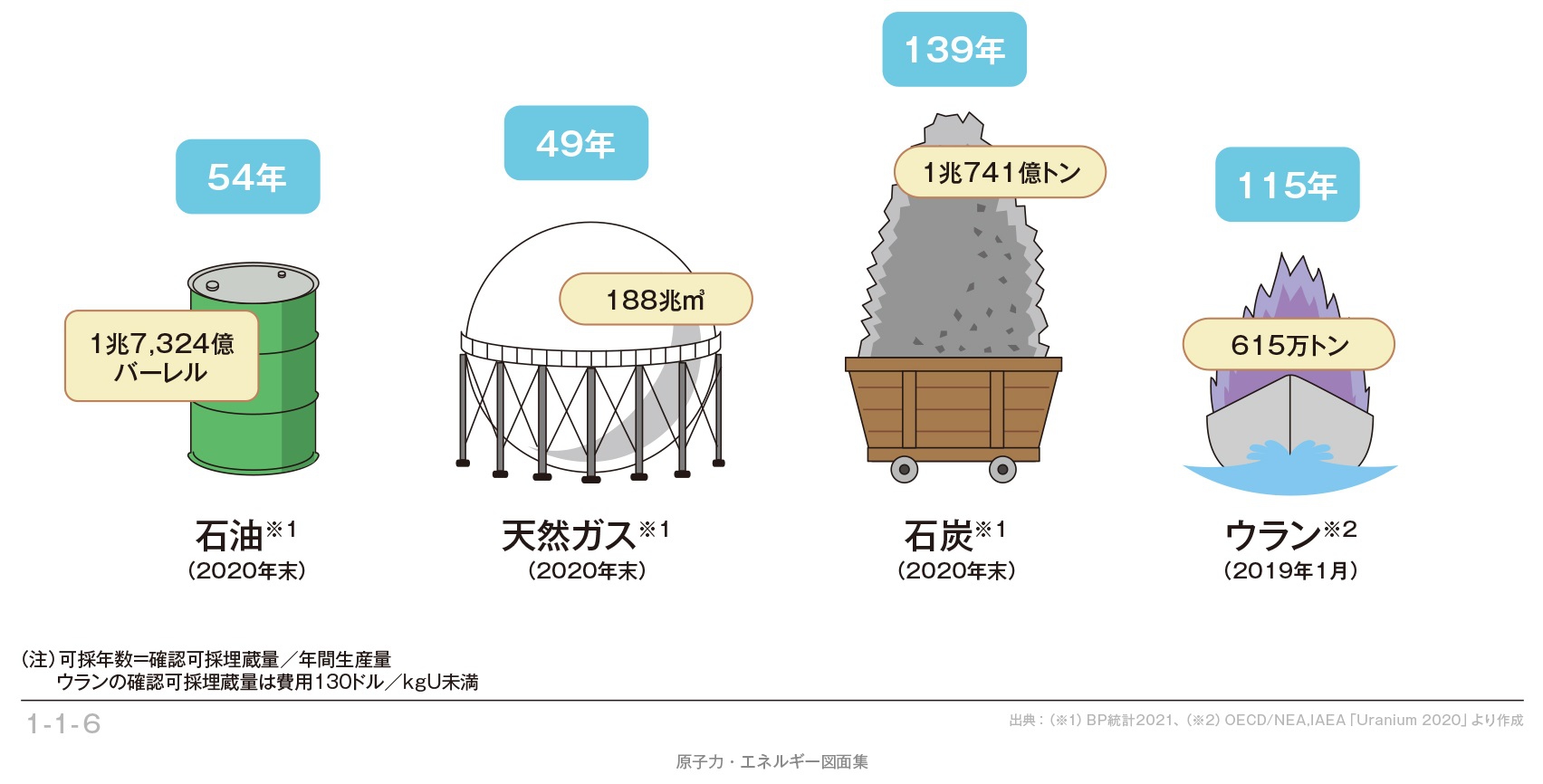

エネルギー資源の可採年数

石炭、石油、天然ガスに代表される化石燃料は、人類の文明の発展に大きく寄与してきました。しかし、現在の試算では、化石燃料は確実に枯渇へ向かっています。石油や天然ガスはあと50年ほどで使えなくなると予測されています。ほとんどのエネルギー資源を輸入に頼っている日本にとって、さらに深刻な問題となっていくでしょう。

発電方法のメリットとデメリット

化石燃料が使えないならば他の発電方法を使えば良いのではないかと思うかもしれません。しかし、原子力発電の割合を増やせない今は火力発電に頼るしかないのが現状です。残念ながら現代ではメリットばかりのエネルギー供給方法はありません。だからこそ正しい知識を持ち、未来のエネルギーの選択を慎重に考えていく必要があります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 火力発電 (2023年2月の発電量:全体の82.3%) |

・多くの電気を作れる | ・燃料のほとんどを輸入する必要がある ・発電時にCO2を出す |

| 原子力発電 (7.5%) |

・少ない燃料で安く、多くの電気を作れる ・発電時にCO2を出さない |

・放射性物質を厳重に管理する必要がある |

| 再生可能エネルギー (水力:6.8%、太陽光・風力など:6.6%) |

・燃料を必要としない ・発電時にCO2を出さない |

・天候や自然条件に左右される ・発電コストが高い |

参考資料

構成・文:内田洋行教育総合研究所 主任研究員 小西 葉子

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望