意外と知らない"生徒指導"(第1回) 社会の変化に適応する子供たちと、教師の仕事の感情労働化

2022年12月、12年ぶりに『生徒指導提要』が改訂されました。ICT・データを用いた生徒指導やSNS等を活用した相談体制づくり、性的マイノリティについて、また「第13章 多様な背景を持つ児童生徒への生徒指導」として、児童生徒が抱える障害や健康問題といった個人的背景や、家庭的背景等の児童生徒の置かれている環境に関する内容等が追加されています。この間に、2013年に「いじめ防止対策推進法」、2016年に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」、2022年に「こども基本法」が成立、2018年の民法改正による成人年齢の引き下げなど生徒指導に関連する法律にも変化がありました。今回は、この「生徒指導」を取り上げます。

生徒指導とは

児童生徒指導あるいは生活指導(以下、生徒指導とします。)は、学校教育において、教科指導と並ぶ重要な教育活動です。

「隠れたカリキュラム」という言葉があります。教育する側が意図する・しないに関わらず、学校生活を営む中で、児童生徒自らが学び取っていく全ての事柄を指します。生徒指導が作り出した学校・学級の在り方や雰囲気から、児童生徒は様々な態度や規範を学んでいます。

悪い例で考えてみると、教師が特定の児童生徒や他の教職員、保護者の悪口を平気で児童生徒の前で言ったり、約束を守らなかったり、時間通りに動かないことで、児童生徒が「いじめ」をしてもかまわない、ルールや時間を守らなくてもよいのだという規範的文化を学んでしまうこともあるでしょう。

定義

『生徒指導提要 改訂版』には「社会の中で自分らしく生きることができる存在へと児童生徒が、自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動」と定義されています。改訂前の『生徒指導提要』(2010年3月発行)の定義「一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動」よりも、国立教育政策研究所『生徒指導リーフ』(2012年2月発行)記載の定義「社会の中で自分らしく生きることができる大人へと児童生徒が育つように、その成長・発達を促したり支えたりする意図でなされる働きかけの総称」に近い表現になっています。

教育学者の上寺久雄は、学校における生徒指導のあり方について、「個別性の原則」「協力化・集団化の原則」「合理化・能力化の原則」の3つを挙げています。また、日本生徒指導学会会長・生徒指導提要の改訂に関する協力者会議座長の八並光俊は、実践の観点から「子供一人ひとりのよさや違いを大切にしながら、彼らの発達に伴う学習面、心理・社会面、進路面、健康面などの悩みの解決と夢や希望の実現を目指す総合的な個別発達援助」ではないかと述べています。

グローバル化が進む日本社会では、いじめや暴力行為などの問題行動や不登校への対応という治療的予防的側面のみならず、全ての児童生徒を対象に、集団活動を通して市民性を育成し、新たな社会の形成者として社会参加参画の能力をはぐくむことが求められています。教師の他に、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門職が外部機関とも連携しながら包括的に子供を支援することも含まれます。

生徒指導と社会の変化

『生徒指導の手びき』から、小学生も対象とした『生徒指導提要』へ

派手な服装やツッパリの態度等が見られなくなった現代の子供たちは、大人から見ると「何を考えているのか分からない」「課題が見えにくくなった」「教師と生徒の間を調整できるようなリーダーが少なくなった」と言われています。どのような社会状況に適応した結果なのでしょうか。

文部省/文部科学省は1965年に『生徒指導の手びき』を発行し、その後、1970~1980年代の校内暴力やいじめ、非行の深刻化・増加を受けて、1981年に『生徒指導の手引』として改訂しました。1990年代の「登校したくともできない」不登校の増加や、2000年代の多様化と複雑化を背景に、2010年には「小学校から高校段階までの生徒指導の理論・考え方や実際の指導方法について」まとめた基本書『生徒指導提要』を発行しました。

生徒指導の意義について、1981年の改訂では、青少年の非行等の対策をという消極的な対応から、子供たちの一人一人の人格によりよい発達を促すことを目指すことへ、2010年の『生徒指導提要』では、さらに、児童生徒自らの自己実現を促すための自己指導能力の育成を目指すことへと変化しています。「自己指導能力」や、「計画的な生徒指導」による「一定水準の共通した能力」「計画的な生徒指導」という言葉は、『生徒指導提要』で初めて使用されたそうです。

また『生徒指導の手引』は「生徒」を対象としていますが、問題行動等が複雑化・多様化するとともに、低年齢化が進んだことを受けて、『生徒指導提要』では「児童生徒」に変更されています。

教育の私事化

『生徒指導提要』作成の社会的背景の一つに『私事化(privatization)』という社会の動向があったと言われています。社会学者の森田洋司は、「人々は、個人の人格の完成や自己実現と幸福の追求のために学校教育を受けるという意識が強まり、これからの国家や社会づくりの担い手となって社会に参画し寄与するために教育をうけるという側面について希薄になってきている。」と述べています。

博報堂生活総合研究所が2012年に首都圏で行った「子供の生活15年変化」調査結果は、2000 年前後に生まれた「アラウンド・ゼロ世代」の特徴について、以下の8点を挙げ、「2007 年以前の子供たちは、自分を取り巻く人間関係や生活圏の中を、バランスをとりながら生きて」きていたが、それ以降は「一転して、そのバランスを崩さざるを得ない」、「友達よりも家族、家の外より中、塾より学校といった、身近な人や場所に重心をシフトする『身近固め現象』が起きていた」とまとめています。

<家族との関係>

1.「自分の世界」より「家族と一緒」。家族との親密さが増している

2.「友達」よりも「家族」。家族の求心力が高まっている

<友達との関係>

3.友達との関係性は以前よりややドライに

4.コミュニケーションツールは「深さ」から「広さ」へ。メールは減って、SNS への関心高まる

<生活圏>

5.学びの場:学校を楽しむ傾向が高まるなか、塾に通う子供は減少

6.遊びの場:「ゲームセンター」より「テレビゲーム」。遊びの場は「家の中」志向が増加

<その他>

7.東日本大震災が身近な関係の大切さを痛感させている

8.激動の時代を過ごす中でも、子供たちの幸せ実感は増加している

教師生徒関係の変化

統制から支援の対象へ

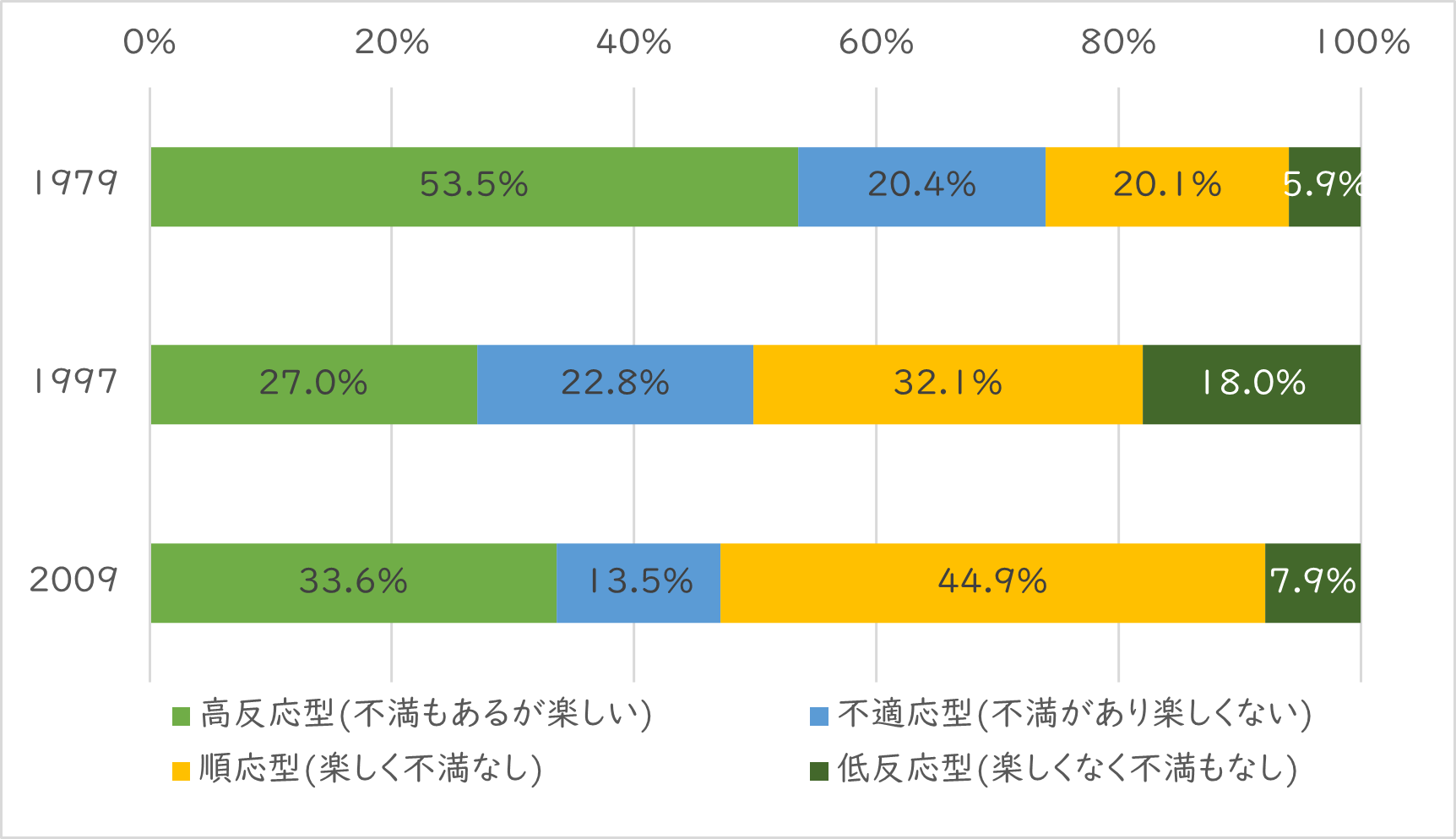

近年、まじめで従順な生徒が増えたと言われています。教師についてもほめる教師が増え、厳しい教師は減りました。「生徒文化研究会」によって1979年、1997年、2009年と30年にわたって地方2 県の高校を対象にして実施された生徒および教員対象質問紙調査の結果を基に、教師生徒関係の変化を見てみましょう。

※単位は%。「好ましいと思う」「どちらかといえば好ましいと思う」と答えた合計。

| 質問項目(生徒タイプ) | 調査年 | 97値 -79値 |

2009値 -79値 |

2009値 -97値 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1979 | 1997 | 2009 | |||||

| とりたてて目立つ面はなく、校則違反もしない生徒 | 73.0 | 77.0 | 88.4 | ** | 4.1 | 15.5 | 11.4 |

| 試験の勉強はよくやるが消極的な生徒 | 15.2 | 19.6 | 30.2 | ** | 4.4 | 15.0 | 10.6 |

| よく勉強するが、テストの点数や席次にこだわる生徒 | 17.1 | 29.8 | 39.0 | ** | 12.6 | 21.9 | 9.2 |

| 従順で素直だが、幼稚さの残っている生徒 | 39.8 | 35.0 | 39.8 | -4.8 | 0.0 | 4.9 | |

| 教えられたことを疑問も持たずに覚える生徒 | 18.0 | 19.8 | 24.6 | * | 1.8 | 6.6 | 4.8 |

| … | |||||||

| 先生と友達のようにつきあおうとする生徒 | 53.1 | 37.8 | 22.7 | ** | -15.2 | -30.3 | -15.1 |

| 授業中、先生をやりこめる生徒 | 47.5 | 43.7 | 25.2 | ** | -3.7 | -22.3 | -18.5 |

| 授業中、納得するまで自分の意見を引っ込めない生徒 | 63.7 | 63.5 | 43.8 | ** | -0.2 | -19.8 | -19.9 |

| 学校に対して、不満や意見を堂々と主張する生徒 | 77.3 | 77.6 | 57.7 | ** | 0.3 | -19.6 | -19.9 |

※カイ二乗検定の結果。**は1%、*は5%水準で有意

※2009年値-97年値の数値の大きい順に質問項目を並べ、上位と下位の項目を抜粋

「高校生文化と進路形成の変容(第3次調査)」年度ごとの生徒の意識の変容

| 質問項目 | 選択肢 | 調査年(%) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 1979 | 1997 | 2009 | |||

| 体育祭などの行事に力を入れている | はい | 44.1 | 50.5 | 75.4 | ** |

| 部活動に力を入れている | はい | 27.6 | 40.7 | 67.5 | ** |

| 生徒がわかるまで、ていねいに教える先生 | たくさんいる | 8.5 | 16.3 | 28.2 | |

| 生徒の意見を大切にする先生 | たくさんいる | 7.7 | 11.5 | 24.2 | ** |

| 生徒から信頼される先生 | たくさんいる | - | 11.0 | 28.9 | ** |

| 校則は校則だから当然守るべき | はい | 71.1 | 54.1 | 73.1 | ** |

| きちんとした社会人になるためにも校則を守るべき | はい | 75.4 | 72.6 | 92.2 | ** |

| 喫煙に興味がある | はい | 24.9 | 14.4 | 5.1 | ** |

1979年の時点では、教師は制度的指導者として、生徒を「統制の対象」と捉え、「教え込み」を良しとするやり方で生徒に働きかけており、教師と生徒の間には緊張感や摩擦がありました。その一方で、一定の反抗や自己主張は生徒の自律性の育成に欠かせないものとして積極的に捉えており、そうした反抗を含み込んだうえで、学校の秩序作りを考えていました。

1997年には、学校が生徒を強く統制するやり方から撤退するとともに、生徒を支援の対象として扱い、穏やかに学校に内包するやり方へと転換していました。その一方で「一線を画す」教師生徒関係の創出に苦慮するようになったことが窺えます。従来の「教師-生徒」という強固な役割の枠組みが揺らぎ、大きな問題行動の無い「普通」の生徒に対する日々の生徒指導過程において過剰な感情の活用による負担感が、新たなストレスとして教師を襲うようになっているという指摘もあります。

教師の仕事の感情労働化

2007~2009年度にかけて教員養成系大学院に在学する現職教員を対象に実施された質問調査では、バーンアウトの規定要因のTOP3は「手に負えない児童生徒に振り回される」「職員間の共通理解や協力が得られずに孤立」「保護者との人間関係」という結果で、教師のメンタルヘルスには生徒指導上の問題が大きく影響しているようです。なお、バーンアウトとは「長期間にわたり人を援助する過程で、解決困難な課題に常にさらされ、心的エネルギーが絶えず過度に要求された結果、極度の心身の疲労と情緒の枯渇をきたす症候群であり、自己卑下、仕事嫌悪、関心や思いやりの喪失を伴う状態である」と定義されています。(Maslach & Jackson(1981))

2009年には、順応を前提として、行事・部活動に力を入れるなど、学校が生徒の学校への関与を高めるような働きかけをしていることがわかります。

教育が「自由を行使しうる主体」を形成しようとするならば、学校という社会空間で意見表明の動機と機会を保障するべきですが、ここにパラドックスがあります。生徒の目に映る教師は、年を経るごとに、生徒個々人の身になって丁寧に教えてくれ、親しみ深く接してくれる存在に変わってきて、民主的ルールに則って意見表明の機会を与えても、生徒には反抗する理由も余地もなくなってしまい、かえって成長の機会を奪ってしまった可能性を指摘しています。学校が荒れているよりは、もちろん平穏に過ごせた方がよく、なかなか難しい問題です。

第2回では『生徒指導提要 改訂版』の内容を紹介します。

参考資料

- 文部科学省:生徒指導提要

- 生徒指導・進路指導研究センター『生徒指導リーフ』

- 上野和久「『生徒指導の手引』(1981年)と『生徒指導提要』(2010年)の比較研究」(2011)

- 博報堂生活総合研究所:「子供の生活15年変化」調査結果

- 教師のバーンアウトに対する包括的予防プログラムの開発に関する研究

- 中学校教師が直面する生徒指導上の危機とそのサポート

- 大多和直樹、金子真理子 他「ゆとり教育再編期における教育実践と生徒文化一『高校生文化と進路形成の変容(第3次調査)』より一」(2010)

- 遠藤忠 他「わが国における近年の生徒指導システムの変容」(2018)

- 放送大学「現代社会の児童生徒指導(’17)」

- 放送大学 教員免許更新講習「生徒指導と教育相談」

構成・文:内田洋行教育総合研究所 主任研究員 江本真理子

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望