意外と知らない"スクールカウンセラー"(vol.2)

第1回では、スクールカウンセラーとはどういう人か、資格や業務内容、1日の仕事の流れなどをご紹介しました。第2回は、スクールカウンセラーの配置数や取り組みの推移についてみていきます。

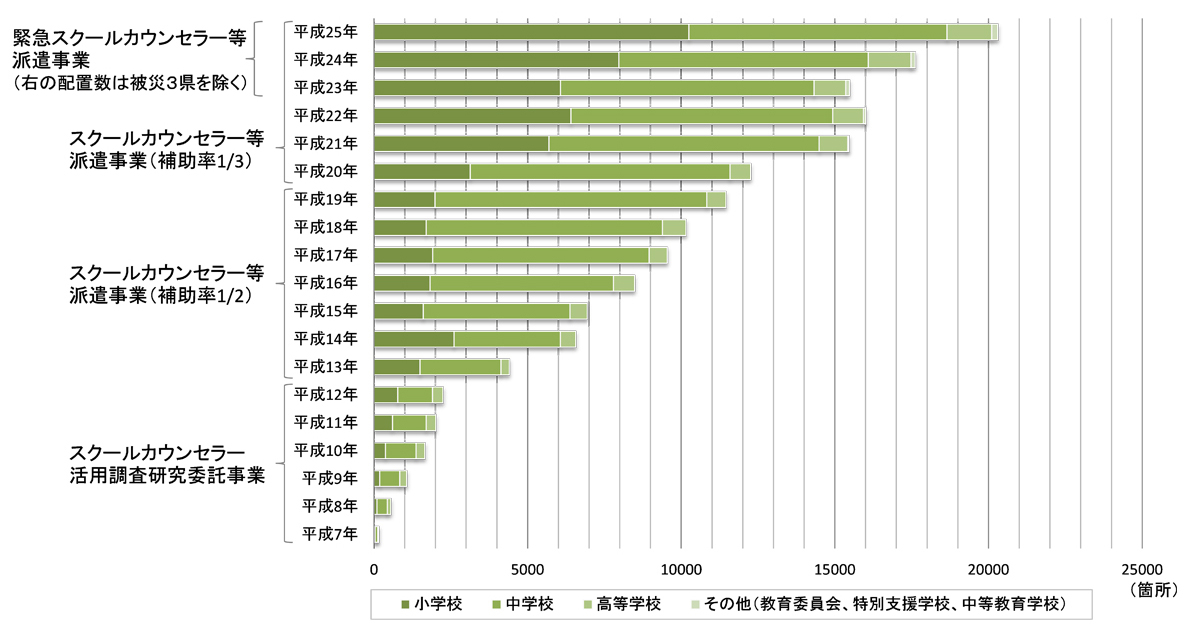

スクールカウンセラーに係る国の取り組みと配置数

日本におけるスクールカウンセラーの導入は、平成7年 (1995年)に「スクールカウンセラー活用調査研究委託事業」として、154校にスクールカウンセラーが派遣されたことから始まりました。このことは、 閉鎖的と言われてきた「学校」に、教員・児童生徒・保護者を支援する「臨床心理士」を中心とした外部の専門家を投入する、という「歴史的で画期的な事業」 であったと言われています。またこのとき、各都道府県に3校ずつ(小中高に各1校)配置されていますが、兵庫県には、平成7年1月に発生した阪神淡路大震 災の被災者のケアのために、追加で13名が配置されました。

平成7年に派遣された154 名の臨床心理士の柔軟な対応が評価され現場からの派遣要請が相次いだため、平成12年までは実践的な調査研究として、その後は各都道府県への委託事業とし て、事業名は異なりますが、配置数は年々増加しています。ただし、その補助率は全額から1/2、1/3と下がっています。その分、事業の主体も徐々に地方 へ移っているようで、独自のプロジェクトを始める地方自治体も出てきました。(グラフ1参照)

平成27年度予算においても、教育相談を必要とする全ての児童生徒が適切な教育相談を受けることができるよう、体制を一層整備・充実させるとして、スクールカウンセラーについては以下の配置のために必要な経費が計上されています。

- 全公立中学校(1万校:うち300校は小中連携型)

- 公立小学校(1万4000校:うち600校は小中連携型)

- 公立中学校等における週5日相談体制の実施(200校)

- 貧困対策のための重点加配として600校

スクールカウンセラーの数と質の充実

第1回でご紹介した通り、スクールカウンセラーの人数 や、担当校への出勤頻度などは自治体により様々ですが、週に8時間程度の非常勤職員であることがほとんどです。その限られた時間の中、地域や学校の状況に 応じて教職員との連携や活動の在り方についてそれぞれ工夫がされているようですが、相談したいタイミングで相談ができない、連携が充分に取れずスクールカ ウンセラーを活用しきれていない、といった課題が挙げられています。

その課題に対応するように平 成26年度より、一部の小中学校において週5日相談体制を実施するための予算が組まれています。その週5日相談体制に加えて貧困対策のための重点加配、公 立小中学校への平均的な配置を広げるなど、学校で起こる様々な課題に対するスクールカウンセラーへの期待が、配置計画に表れているようです。

その一方で、スクールカウン セラー配置数や、その中心となる臨床心理士有資格者が短期間で大幅に増えたことで、資質や経験の違いも課題とされています。臨床心理士は、難易度の高い資 格でありながら、近年では毎年1500名以上が取得しています。それでも臨床心理士は都道府県により偏在しており、都市部以外でのスクールカウンセラーと なる者の人材不足も課題とされ、地域の実態に応じて、スクールカウンセラーに準ずる者など多様な人材の活用が必要とされています。

そのため、経験知・実践知を多くのスクールカウンセラーが共有できるよう、カウンセラー同士の情報交換だけでなく、修了が臨床心理士の受験資格となる指定大学院などでの研修の仕組みや、経験豊かなスーパーバイザーによるマネジメント体制などが検討されています。

緊急スクールカウンセラー

平成7年に阪神淡路大震災の被災者へのケアのための追 加配置があったことを述べましたが、学校における災害、事件・事故後の緊急支援は、早い段階からスクールカウンセリング活動の柱の一つとされてきました。 新聞やテレビで目にしたことがあるかもしれませんが、災害や児童生徒の自殺を含む重大な事件・事故が生じた際、学校・教育委員会からの支援要請に応じて多 くの地域で緊急支援が行われています。

ここでは平成23年3月に発 生した東日本大震災の被災者へのケアのための緊急スクールカウンセラー事業についてご紹介します。この事業では、被災した児童生徒等に対する、心のケア、 就職を希望する生徒の支援、特別支援学校の学習指導の充実、生徒指導の充実や、教職員・保護者等への助言・援助等のために、以下の四つの事業が実施されて います。

(1) スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者派遣事業

- スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者を派遣

- 電話相談員を配置

(2) 進路指導・就職支援体制強化事業

- 進路指導員を教育委員会または高等学校等へ派遣

- 就職支援のための教育活動(企業等が実施する説明会等への参加、企業見学会等)等の実施

(3) 特別支援学校における外部専門家活用事業

- 外部専門家(作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、児童精神医等)を特別支援学校へ派遣

(4) 生徒指導体制強化事業

- 生徒指導アドバイザーを教育委員会または小中高等学校等へ派遣

私立学校のスクールカウンセラー

ここまでに説明したスクールカウンセラーの事業は公立 校が対象ですが、私立学校ではどのように取り組まれているのでしょうか。当然ながら、私立学校では学校によって個々の取り組みを行っており、公立校へのス クールカウンセラー事業よりも早くから各校それぞれのニーズによって独自に進められています。制度の面から見ると、文部省(当時)では昭和50年 (1975年)から都道府県に対し「私立高等学校等経常費助成費補助」を行っており、この制度を利用することで間接的に補助を受けてスクールカウンセラー を配置することができます(この「高等学校等」には「高等学校」だけでなく、「幼稚園」「小学校」「中学校」「中等教育学校」「特殊教育諸学校」が含まれ ます)。

また、公立校でのスクールカ ウンセラー事業で培われたノウハウを活かすため、平成22年(2010年)から、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会により「私学スクールカウンセ ラー支援事業」が行われています。これは、全国の私立学校から対象校を公募し、各校につき2年間(約70週)、スクールカウンセラーの経験を持つ臨床心理 士を原則1名ずつ協会から支援するというものです。

スクールカウンセラーは拡充されてきたけれど…

スクールカウンセラー導入前の児童生徒の心のケアは、担任、養護教諭、教育相談・生徒指導担当教諭等の「教員」が行ってきました。

しかし、いじめ、不登校、虐 待問題など、児童生徒のメンタルヘルスに関わる問題が複雑・多様化し、深刻化する傾向にあり、その対応を教員だけで行うには、あまりに負担が大きく、教材 研究の時間や、学校において最も大事な“児童生徒一人一人に向き合う時間”が少なくなるという状況にありました。そこで、教育相談体制を確立するため、臨 床心理の専門家が「スクールカウンセラー」として学校へ派遣されるようになりました。

スクールカウンセラー導入 後、年々その拡充は進んでいますが、まだ十分とは言えず、教員の負担感は依然として高い状況にあります。近年、様々な課題に直面する学校現場でストレスを 抱え、精神疾患による休職者数も高い状態にあります。国際的に見ても、日本の教員は勤務時間が長いようです。

その理由の一つに、学校や児 童生徒を取り巻く課題の重大さがあります。実際に、平成19年に文部科学省が行ったアンケート調査では「スクールカウンセラーが相談にあたる内容は不登校 に関することが最も多いが、いじめ、友人関係、親子関係、学習関係等多岐にわたり、さらに発達障害、リストカット等の自傷やその他問題行動などますます多 様な相談に対応する必要が生じている」とされています。

もう一つの理由として、教員 の業務の種類や、期待される役割の幅広さがあります。教員は、上記のような課題にスクールカウンセラーと共に対応することに加え、部活動や土曜日の活動支 援、保護者対応等、非常に幅広い役割が求められています。その一方で、アクティブ・ラーニング、総合的な学習、小学校での英語指導、通級指導など、新たな 教育課題への対応や授業革新もますます重要になってきています。

教員が児童生徒一人一人に向き合い、教育活動に専念できるようにすると共に、複雑化・困難化する様々な課題に対応していくには、どうすれば良いのでしょう?

今、スクールカウンセラー、事務職員を始めとした専門スタッフや地域の人材をより積極的に活用し、一つのチームとして学校の教育力を最大化しようという「チーム学校」の検討が進められています。

また、教員のメンタルヘルスに対しては、スクールカウンセラーが教職員の同僚として相談に乗ることで、ストレス状況を客観的に分析し、休職となる前に調子を整えるためのサポートをするなど、スクールカウンセラーの新たな役割も期待されています。

最終回となる次回は「チーム学校」とは何か、また、その中でスクールカウンセラーと共に専門スタッフとして挙げられている「スクールソーシャルワーカー」についてご紹介します。

参考資料

- チームとしての学校・教職員の在り方に関する作業部会(第4回)配付資料(参考資料 基礎資料)(PDFファイル)

- 兵庫県のスクールカウンセラー制度の歩み

- 第2期教育振興基本計画 基本施策フォローアップ(PDFファイル)

- 村山正治・森岡正芳編集『臨床心理学』増刊第3号:スクールカウンセリング 経験知・実践知とローカリティ(金剛出版,2011)

- 「臨床心理士」資格取得者の推移

- 平成27年度緊急スクールカウンセラー等派遣事業委託要領

- 私立高等学校等経常費助成費補助金特別補助(生徒指導の充実)

- 私立学校への臨床心理士支援

- OECD 国際教員指導環境調査(TALIS2013)のポイント(PDFファイル)

- 児童生徒の教育相談の充実について-生き生きとした子どもを育てる相談体制づくり-(報告)

構成・文:内田洋行教育総合研究所 研究員 足立智子・井上暁代

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望